DOMRADIO.DE: Schwester Mirjam, auch wenn jede Schwester im Karmel ihre je eigenen Aufgaben hat und sich auch die älteren unter Ihnen noch in den unterschiedlichsten Bereichen nützlich machen, von daher also jeder immer gut beschäftigt ist – woran haben Sie am deutlichsten gemerkt, dass die Corona-Pandemie draußen Einfluss auf Ihr Leben innerhalb des Klosters nimmt?

Schwester Mirjam Kiechle (Priorin des Kölner Karmels): Wir schauen natürlich Nachrichten und sind darüber informiert, was sich gerade in der Welt abspielt und welches erschreckende Ausmaß die Corona-Krise weltweit in manchen Ländern angenommen hat. Aber in unserem Leben hat sich eigentlich nach dem Shutdown nicht viel geändert. Was uns geschmerzt hat, war, dass wir unsere Kirche für die Öffentlichkeit schließen mussten.

Denn es gibt ja Menschen, die regelmäßig unsere Gottesdienste besuchen und mit uns über die Eucharistiefeier oder die abendliche Vesper eng verbunden sind. Eine komische, auch bedrückende Stimmung ist das dann schon – gerade wenn wir die aktuellen Entwicklungen verfolgen und ja wirklich auch verstörende Bilder sehen. Trotzdem herrscht bei uns im Kloster keine übertriebene Angst, auch wenn wir viel über die Infektionsgefahr sprechen, zumal wir fast alle aufgrund unseres Alters zur Risikogruppe gehören oder die eine oder andere Schwester durch Vorerkrankungen besonders gefährdet ist.

Bei Namenstagen oder Geburtstagen verzichten wir auf die sonst übliche Umarmung. Auch die Hand geben wir uns nicht mehr. Aber im Refektorium sitzen wir nach wie vor nebeneinander. Als Konvent sind wir schließlich wie eine einzige große Familie in einem Haushalt. Da gibt man ohnehin aufeinander acht und nimmt Rücksichten. Außerdem folgen alle Mitschwestern weitgehend meiner Empfehlung, nicht nach draußen zu gehen. Unterm Strich muss ich sagen: So schlimm finde ich den gegenwärtigen Zustand gar nicht. Wir haben ein bisschen weniger Arbeit als sonst und mehr Zeit für Dinge, die sonst unerledigt bleiben. Das sorgt auch für Entlastung.

DOMRADIO.DE: Also gehören Sie zu den wenigen Glücklichen, deren Leben sich durch das Virus nicht dramatisch verändert hat?

Schwester Mirjam: An manchen Stellen spüren wir natürlich schon, dass etwas anders ist. Wir können derzeit keine Gäste aufnehmen, die bei uns schon mal Tage der Stille verbringen oder eine Auszeit nehmen. Und auch die Hostienbäckerei ist geschlossen, weil es zurzeit einfach keine Nachfrage gibt und die Bestände, die sonst sogar über die Diözese hinaus bis ins Ausland gehen, noch groß sind – was für uns eher ein wirtschaftliches Problem ist, weil wir unter anderem von dem Vertrieb leben und nun keine Einnahmen haben. Das heißt, zurzeit brauchen wir unsere Rücklagen auf. Denn die Kerzenwerkstatt, die zwar weiter läuft, wirft so viel nicht ab. Und auch der Klosterladen ist noch nicht wieder geöffnet.

DOMRADIO.DE: Für Außenstehende ist es manchmal schwer, sich ein solches eremitisches Leben vorzustellen, in dem Rückzug, aber vermutlich ja auch Einsamkeit eine große Rolle spielen. Was motiviert Sie, mitten in einer pulsierenden Metropole einer derart eng getakteten Tagesstruktur, in der das Stundengebet in Klausur einen großen Raum einnimmt, zu folgen?

Schwester Mirjam: Ich lebe diesen Rhythmus aus tiefster Überzeugung und entbehre nichts. Als viel gravierender habe ich vor 44 Jahren den Wechsel von „draußen“ nach „drinnen“ erlebt, als ich ein Jahr nach meinem Abitur in den Kölner Karmel eingetreten bin. Das war noch die Zeit, als es in den Sprechzimmern Gitter gab, hinter denen man die eigene Familie empfing – wie man das aus alten Filmen kennt. Damals konnte ich kaum glauben, dass so etwas wirklich existiert. Aber es hat mich auch nicht abgeschreckt.

Ausschlaggebend für meinen Schritt, bewusst Karmelitin zu werden, war die Lektüre der Biografie Edith Steins gewesen, die mir jemand während meiner Internatszeit im württembergischen Sießen geschenkt hatte. Das Leben dieser „großen Frau unseres Jahrhunderts“, wie das Buch damals im Untertitel hieß, hat mich einfach umgehauen. Daraufhin habe ich mir alle Bücher zum Thema „Karmel“ besorgt, die ich bekommen konnte.

Das Ordensleben, der Chorgesang wie überhaupt die klösterliche Musik haben mich damals magisch angezogen. Und schon bald stand für mich fest: Ich trete in den Kölner Karmel ein. Da gehe ich hin, und da bleibe ich. Ich habe immer schon praktisch gedacht. An Austritt, wie er immer mal wieder – auch bei uns – vorkommt, habe ich dagegen bis heute nie gedacht. Auch nicht, als ich vor Jahren mal eine Krise durchlebt habe.

DOMRADIO.DE: Ein Orden ist immer auch eine Gebetsgemeinschaft. Kontemplation gehört zum Profil einer Karmelitin. Gleichzeitig fällt im Moment manche Aufgabe coronabedingt weg. Konzentrieren Sie sich dafür noch mehr als sonst auf Ihre Spiritualität?

Schwester Mirjam: Zum Glück konnten wir auch in diesen Wochen unsere Spiritualität im gewohnten Rhythmus leben. Das Leben im Karmel ist eine Kombination aus einem Dasein als Eremitin und dann auch wieder aus festen Zeiten, die der Gemeinschaft gehören. Das Leben in der Gegenwart Gottes ist eine Schule liebender Aufmerksamkeit für das Wort Gottes. Dies bedarf grundsätzlich einer Atmosphäre der Stille und des Schweigens, die Corona gerade befördert.

Wir alle kennen Menschen, die durch die momentane Krise in existenzielle Not geraten sind. Es gibt also eine Menge Gebetsanliegen. Und dann schließen wir uns im Moment auch den Empfehlungen von Papst Franziskus an, der zu Pfingsten ganz besonders zum Gebet eingeladen hat. Unsere Hauptaufgabe besteht ja nun auch einmal darin zu beten, nur dass unsere Gebete nun noch zusätzlich eine konkrete Intention bekommen haben.

Wie gesagt, das Ganze hat auch etwas Bedrückendes, trotzdem sollten wir uns davor hüten, in eine allgemeine Depression zu verfallen. Auch in einer solchen Zeit ist Humor wichtig. Wenn wir hoffentlich eines Tages alles überstanden haben werden, dann ist das ein großes Wunder. Dabei ist uns bewusst: Im Vergleich zu vielen anderen Menschen auf der Welt geht es uns noch richtig gut. Zum Glück sind alle unsere 14 Schwestern bislang gesund. Und trotzdem denken wir täglich an die vielen, für die diese Pandemie ein großes Unglück ist.

DOMRADIO.DE: Ihr monastisches Leben ist eng getaktet durch das Stundengebet und die täglichen Gottesdienste. Gab es etwas, worauf Sie in den letzten Wochen coronabedingt verzichten mussten?

Schwester Mirjam: Wir empfinden nicht mehr Verzicht als sonst auch. Das Leben in Klausur impliziert ja, dass jede Schwester auch für sich ist und sich in ihrer Zelle aufhält, wenn sie nicht gerade mit Arbeiten betraut ist. Wir sind daran gewöhnt, uns auf uns selbst zurückzuziehen. Von daher leben wir ohnehin ein Leben lang in Dauerquarantäne. Kontaktsperre – das ist für uns eher ein Stück Normalität.

DOMRADIO.DE: Gruppendynamisch ist es in einer Ordensgemeinschaft ja schon zu normalen Zeiten nicht immer nur einfach. Beobachten Sie, dass die Herausforderungen unter den erschwerten äußeren Bedingungen noch einmal zugenommen haben?

Schwester Mirjam: Was es an Prüfungen gibt, so liegen diese meines Erachtens eher außerhalb des Konvents. Ich habe von Gemeinschaften gehört, bei denen wegen Corona das Stundengebet nun jeder privat für sich betet, um Ansteckungsgefahren zu minimieren. Für uns kam das von Anfang an nicht infrage. Nur an unseren Einkehrwochenenden betet jede Schwester das Chorgebet – außer der Vesper – für sich. Das hat bei uns Tradition.

Nein, was uns beschäftigt, ist natürlich schon das Thema Corona an sich, aber nicht im Sinne einer Verschwörungstheorie, dass jemand letztendlich verantwortlich für diese Pandemie ist und es einen Schuldigen geben muss. Ich bin eher davon überzeugt: Unsere Katastrophen basteln wir uns schon ganz alleine. Corona birgt allerdings die Chance, einmal intensiver darüber nachzudenken, was wirklich zählt und wesentlich im Leben ist: auf was es ankommt. Aber ich wehre mich gegen die Behauptung: Die Pandemie ist eine Strafe Gottes. Vielmehr glaube ich fest daran, dass Gott ganz sicher in dieser Zeit bei uns ist und wir nicht allein gelassen sind.

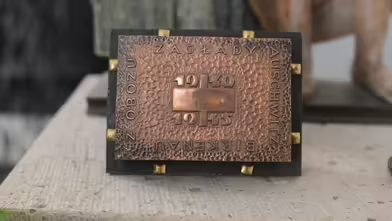

In der Schöpfungsgeschichte heißt es: Und Gott sah, dass alles, was er geschaffen hatte, gut war. Da kann ich mir nicht denken, dass er jetzt diesem Werk einen derartigen Defekt zufügt. An einen solchen Gott könnte ich nicht glauben. Gott solidarisiert sich mit uns. Auch wenn die Menschen fragen „Wo war Gott in Ausschwitz?“, dann war er doch da und hing mit am Galgen oder ging mit in die Gaskammern. Nein, eine Strafe war und ist das alles nicht. Das wäre zu menschlich gedacht.

Man muss schon vorsichtig damit sein zu mutmaßen, was der Wille Gottes ist. Auf keinen Fall ist er identisch mit unserer Dummheit. Vielleicht hilft da ein Bild: Als Papst Franziskus am Karfreitag mutterseelenallein auf dem Petersplatz stand, war dennoch der Herr gegenwärtig. Das ist doch eine eindrucksvolle Botschaft.

DOMRADIO.DE: Auch angesichts solcher Bilder: Hat sich Ihre Spiritualität in den vergangenen Monaten verändert?

Schwester Mirjam: Sie hat sich intensiviert. Ich habe den Eindruck, dass es insgesamt bei uns im Konvent etwas stiller geworden ist. Wir haben in den letzten Wochen noch einmal gelernt, uns auf unseren eigentlichen Auftrag zu konzentrieren und uns neu bewusst zu machen, warum wir hier sind. Diese Wochen sind für mich wie Exerzitien im Alltag.

Es geht darum, die Freundschaft mit Jesus zu leben. „Freunde habe ich euch genannt“, heißt es in einem Johannes-Wort. Das ist es, wofür ich leben will. Gott hat uns ein Leben in Fülle zugesagt – und garantiert nicht erst im Himmel. Wir sind ja keine Berufsdepressiven.

Als unbeschuhte Karmelitinnen gehen wir auf die Heilige Teresa von Avila zurück, die den Orden im 16. Jahrhundert reformiert hat. Sie hat gesagt, Beten sei für sie nichts anderes, als mit einem Freund zu sprechen, „mit dem wir gerne zusammen sind und von dem wir wissen, dass er uns liebt“. Wenn ich das wörtlich nehme, kann ich nicht behaupten, dass unser Leben hier auf der Erde weniger lebendig ist. Ganz im Gegenteil. Die Freundschaft mit Jesus – das ist das, wofür ich lebe. In diesem Sinne: Ja, ich will leben! Schon jetzt und hier.

Das Interview führte Beatrice Tomasetti.