Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) pocht auf eine gesetzliche Lösung im Streit mit der Union über das Werbeverbot für Abtreibungen. "Wir brauchen eine gesetzliche Lösung, die den betroffenen Frauen hilft und Ärztinnen und Ärzte nicht länger kriminalisiert", sagte Barley dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (Freitag).

"Der jetzige Zustand ist unhaltbar", so Barley. Die Gespräche darüber mit CDU und CSU seien im Gange. "Wir wollen, dass sich Frauen in Notlagen objektiv informieren können und sich Ärztinnen und Ärzte als Fachleute nicht strafbar machen, wenn sie informieren."

Anlass war der Fall einer Ärztin

Über das Werbeverbot wird seit Monaten diskutiert. Anlass war die Verurteilung einer Ärztin Ende 2017 wegen unerlaubter Werbung für Schwangerschaftsabbrüche auf ihrer Internetseite. Inzwischen gibt es Gesetzentwürfe von FDP, Grünen und Linken, um den Paragrafen 219a zu ändern oder zu streichen, weil sonst eine allgemeine Informationsfreiheit über Abtreibungen nicht gewährleistet sei. Das Bundesjustizministerium soll einen eigenen Vorschlag vorlegen. Viele SPD-Abgeordnete sind gegen ein Werbeverbot, die Union ist dafür.

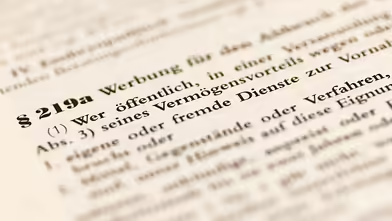

Paragraf 219a des Strafgesetzbuchs untersagt "das Anbieten, Ankündigen oder Anpreisen" von Abtreibungen aus finanziellem Vorteil heraus oder wenn dies in "grob anstößiger Weise" geschieht. Er soll verhindern, dass ein Schwangerschaftsabbruch als normale ärztliche Leistung dargestellt und kommerzialisiert wird. Zusammen mit der Beratungspflicht ist er Teil des Kompromisses zur Abtreibung nach der Wiedervereinigung. Dieser wurde 1993 vom Bundesverfassungsgericht bestätigt.

Die Sicht der katholischen Kirche

Die katholische Kirche ist gegen die Streichung des Werbeverbots. Ein allgemeines Informationsdefizit, von dem oft die Rede ist, gibt es aus Sicht der katholischen Kirche nicht. Befürworter des Werbeverbotes sagen, der Paragraf verbiete nur die öffentliche Information durch jene, die selbst mit Abtreibungen Geld verdienen.

Informationen durch neutrale Organisationen, im persönlichen Gespräch mit dem Arzt und in Konfliktberatungsstellen seien hingegen nicht verboten. Eine Änderung des Paragrafen sei daher nicht nötig und zudem verfassungsrechtlich bedenklich.