Kein monumentaler Stadt-Palazzo, keine historische Engelsburg und auch keine brokatgewirkten Samtroben aus der napoleonischen Zeit – wie es die ursprüngliche Librettofassung eigentlich vorsieht. Nein, Regisseur Thilo Reinhardt und Bühnenbildner Paul Zoller lassen andere Bilder sprechen und adaptieren für ihre Inszenierung der Puccini-Oper "Tosca" aus dem Original nur die römische Kirche Sant’Andrea della Valle des ersten Aktes, um letztlich mit dieser einen Kulisse auszukommen und aus dem "heiligen Boden" später die Folterhöhle und Hinrichtungsstätte des hinterhältigen Faschistenchefs Scarpia zu machen. Der große Altar in der Mitte der Bühne mit dem schwer darüber hängenden Kreuz ist schließlich mehr als nur Requisite. Er wird in diesem aufwühlenden Operndrama zum Zentrum, auf dem nicht nur der Mesner liturgische Handlungen vollzieht, in denen die vom Krieg traumatisierten Menschen Beistand und Trost finden sollen.

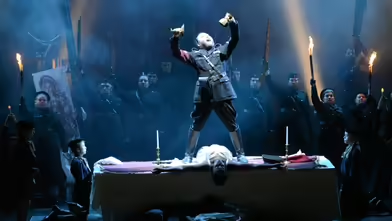

Eher wird der überdimensionierte Tisch zum Inbegriff einer sakralen Opferstätte, auf der nicht nur Baron Scarpia – das Böse an sich – widerwärtig seine Skrupellosigkeit und Brutalität zelebriert, sondern auch sprichwörtlich mit Füßen tritt, was menschliches Leben zusammenhält: die Liebe und der erbittert geführte Kampf um das, was um keinen Preis der Welt auf dem Altar der Intrige und des Verrates geopfert werden darf, nämlich das Treueversprechen als lebensnotwendiges Bindeglied zwischen den Menschen – und auch als Bund zwischen Himmel und Erde. Konsequent von der Regie zu Ende gedacht wurde dabei, dass letztlich an selber Stelle – eben mitten auf diesem Altar – auch das Ringen der beiden leidenschaftlich Liebenden, der Sängerin Floria Tosca und des Kirchenmalers Mario Cavaradossi, mit dem Tod endet; erst er ist es, der nach anhaltenden Seelenqualen Erlösung schenkt.

Kinder als Messdiener und Faschisten-Jugend

Für manche der Mitwirkenden aus dem Mädchenchor und Domchor, die bei dieser erneuten Wiederaufnahme von "Tosca" mitmachen – zuletzt wurde die Oper 2016 in der aktuellen Version im Blauen Zelt gespielt – ist diese Inszenierung im Deutzer Staatenhaus nicht neu. Schon einmal waren sie vor drei Jahren mit dabei, als sie als eine ausgelassen zwischen Nonnen und Patres umher springende Ministrantenschar zunächst in ihren schwarz-weißen Messdienergewändern auf die Bühne gelaufen kamen. Bei ihrem zweiten Auftritt kurz darauf, den sie feierlich schreitend einläuten und der an eine militärische Parade erinnert, als würden sie zu Propagandazwecken eingesetzt, sind sie wichtiger Bestandteil eines vorweggenommenen Finales, das für einen ersten dramaturgischen Höhepunkt steht. "Diese Regiearbeit lotet Grenzen aus", erklärt Chorleiter Oliver Sperling. "Der Part der Kinder hat hier nichts Niedliches, wie man das üblicherweise bei einer fröhlichen Messdiener-Truppe erwarten könnte, eher etwas Verstörendes." Daher habe er mit den Kindern auch ausführlich über den Kontext gesprochen, in den sie sich mit ihrem szenischen Spiel den Vorgaben der Regie unterordnen müssen.

Der geschützte Raum wird entweiht

"Bei solchen Inszenierungen müssen wir als Pädagogen eine Übersetzungshilfe geben, mit den Kindern offen über Deutungsansätze sprechen und für Fragen zur Verfügung stehen", sagt er über die Betreuungsarbeit, die er gemeinsam mit seinem Chorleiterkollegen Domkapellmeister Eberhard Metternich bei der Einstudierung solcher Opern leistet. "Immerhin kennen die Kinder die Kirche bislang nur als geschützten Raum, der hier aber jetzt erbarmungslos preisgegeben wird und in dem sie mit einem Verbrecher von der Größenordnung Scarpias konfrontiert werden. Auch wenn das eine fiktive Geschichte ist, schafft sie starke Bilder, die für Kinder in jedem Fall erklärungsbedürftig sind", findet Sperling. "Für uns Katholiken ist die Entweihung des Mysteriums oder aber auch die eines Menschen durch Vergewaltigung, wie sie hier andeutungsweise Tosca widerfährt, ein Sakrileg, auf das wir aufmerksam machen müssen – auch wenn es für die Kunst solche Denkverbote nicht immer gibt."

Anleihen an christliche Symbolik

Musiktheater alla Puccini ist immer dramatisch und endet stets tödlich für die Protagonisten. Das macht vielleicht seinen Reiz aus, weil es bis dahin dann alles gab, was ein spannendes Libretto ausmacht: Liebesschwüre, Prüfungen, Eifersucht, Kampf, Intrigen, sogar Mordgelüste. Und wenn der Vorhang zum großen Finale fällt, war man mit dabei: mittendrin in einer Liebestragödie, bei der man mitgefühlt, mitgelitten hat und am Ende Gut und Böse doch klar definiert bleiben.

In dieser Tosca-Inszenierung wird mit unmissverständlichen Anleihen an christliche Symbolik gespielt und an Tabus gerührt, die erschaudern lassen. Heiliges wird entweiht, der Missbrauch – in ganz unterschiedlichen Ausdeutungen – zur Maxime erhoben. Auch die Kriegsmaschinerie mit ihren Helfershelfern nimmt gnadenlos ihren Lauf: Der Sadist Scarpia imaginiert sich zum "Te Deum" gar als Hohepriester einer selbstgeschaffenen Religion und ergötzt sich auf dem Höhepunkt seines menschenverachtenden Gebarens blasphemisch an Hostien und Messwein.

Dramaturgisch kaum steigerbare Elemente

Bombeneinschläge im Gotteshaus, der letzten Zufluchtsstätte für verängstigte Zivilisten, die Soldatenuniformen des Exekutionskommandos, die Folterung Cavaradossis mit Dornenkrone und Kreuzigung, die Verzweiflung Toscas, die ihren von den Schergen bis aufs Blut gepeinigten Helden in den Armen hält – wie zu einer Pietà geformt – ihn mit der eigenen Selbstaufgabe freikaufen will und aus lauter Hilflosigkeit einen Pakt mit dem in der Gestalt Scarpias personifizierten Teufel eingeht – das alles sind Elemente, die dramaturgisch kaum zu steigern sind und einen mitreißen in diesen Strudel existenzieller, da lebensbedrohlicher Handlungsabfolgen. Der Krieg macht Menschen zu Bestien. Oder die Macht? Die Kriegsführer jedenfalls – das wird bei dieser Sicht auf das hilflose Einzelschicksal im Kraftfeld politischer Agitation einmal mehr überdeutlich – hinterlassen nichts als Trümmer und Gräber.