domradio.de: Wenn sich das Zweite Vatikanische Konzil irgendwo sichtbar niedergeschlagen hat, dann ist es in der Liturgie. Was waren denn die Kernpunkte der Reform?

Haunerland: Die Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils war in gewisser Weise die Antwort auf die Liturgische Bewegung des 20. Jahrhunderts, die gerade in den europäischen Ländern sehr stark gewesen war. Viele Menschen hatten das Gefühl, dass die Liturgie viel stärker für ihre Spiritualität, für ihre Frömmigkeit wichtig werden könnte. Auch die Päpste und Bischöfe haben dies immer mehr gespürt und so gab es sehr viele Wünsche an das Zweite Vatikanische Konzil, doch das eine oder andere im Bereich der Liturgie zu verändern. Das Hauptanliegen des Konzils wurde dann, dass die Gläubigen bewusster, tätiger, in vollerer Weise an der Liturgie selbst teilnehmen können, war doch ein großer Eindruck gewesen, dass die Liturgie wesentlich Sache der Priester sei und die Gläubigen dort nur eher wie stumme Zuschauer beiwohnten. Das war aber das große Anliegen des Konzils, dann zu sagen: Nein, Gottesdienst, Liturgie, das ist Sache der ganzen Kirche; und er soll eine Gestalt gewinnen, wo die Menschen bewusst, tätig, innerlich und äußerlich einsteigen können.

domradio.de: Was ist denn genau mit der "tätigen Teilnahme" gemeint? Geht es hier um die uns heute geläufigen Lektoren, Kommunionhelfer oder Liturgievorbereitungskreise; oder wie genau äußert sich "tätige Teilnahme" der Gläubigen?

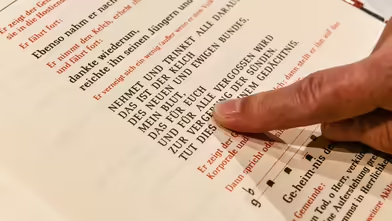

Haunerland: Tätige Teilnahme äußert sich vor allen Dingen darin, dass die Gläubigen mitvollziehen können, was am Altar geschieht, mitvollziehen können, was vorgelesen wird, mitbeten können, wenn der Priester oder andere Gebetstexte vortragen. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass die katholische Liturgie – zumindest die Messliturgie – bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil ausschließlich in der lateinischen Sprache vollzogen wurde und dass es von daher allein schon die Sprache vielen Leuten schwer machte, überhaupt innerlich einzusteigen in das, was dort gefeiert wurde. Natürlich, es gab Messandachten, es gab Messliedreihen, es gab Übersetzungen, so dass viele schon wussten, was gefeiert wurde. Aber es war gleichsam immer etwas Paralleles zu dem, was der Priester tat. Die neue Gestalt des Gottesdienstes war von Anfang an darauf ausgerichtet, dass jeder, der mitfeierte, eine Chance hatte, die Worte zu verstehen, die Texte auch sich zu eigen zu machen und zu wissen, wozu er "Amen" sagte, wenn er am Ende eines Gebetes "Amen" sagte; zu verstehen, was in der Heiligen Schrift vorgelesen wurde und dies nicht nur dann zu verstehen, wenn er selbst vielleicht ein Volksmessbuch in der Hand hatte, wo Übersetzungen drin standen. Und insofern ist dies die erste Weise, dass jeder gleichsam dabei sein kann, mitvollziehen kann. Die zweite Weise ist durchaus dann auch, dass Einzelne auch Aufgaben übernehmen, durchaus also auch Lektoren, Ministranten, der Chor, dass die tatsächlich auch mit ihren Fähigkeiten, mit ihren Möglichkeiten und mit dem, was der Gottesdienst braucht, auch als besondere Träger zu ihrer Rolle kommen.

domradio.de: Das heißt, die Gemeinde ist mit zur Trägerin der Liturgie geworden. Kommen wir doch mal auf die Rolle des Priesters zu sprechen: Der Priester selbst steht nicht mehr in der Rolle des alleinigen Vollziehenden, sondern er wird in den Rubriken als "Vorsteher" bezeichnet und hat dadurch einen gewissen Freiraum für die Gestaltung. Allerdings gibt es auch immer wieder Eingriffe, denen dann die Gemeinde ausgesetzt ist. Einer Ihrer Kollegen spricht hier von einer neuen Form des Klerikalismus. Wieviel Kreativität und Eigengut ist denn für die Liturgie hier angemessen und wo ist Ihrer Ansicht nach die Grenze?

Haunerland: Sie haben richtig gesehen, der Gottesdienst in der Volkssprache, der Gottesdienst nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, der durchaus auch Ermessensspielräume hat, der Variationsmöglichkeiten eröffnet, ist insofern anspruchsvoller geworden, anspruchsvoller auch für die, die eine besondere Aufgabe haben, nicht zuletzt für den Vorsteher, den Priester, der ja für die Eucharistiefeier notwendigerweise darstellt, dass die Gemeinde eben nicht aus sich alleine heraus feiern kann. Insofern ist es eine große Aufgabe, diesen Spielraum so zu nutzen, dass er tatsächlich der Gemeinde hilft, fromm und fruchtbar Gottesdienst zu feiern und nicht Lieblingsideen, die man selbst hat, umzusetzen ohne zu fragen, ob dies für die konkrete Gemeinde auch wirklich eine Hilfe für die intensive fruchtbare Mitfeier ist.

domradio.de: Besonders sichtbar hat sich die Liturgiereform auch in der Umgestaltung der Kirchen niedergeschlagen. Dabei ist vom Drehen der Altäre oder deren Entfernung in der Konstitution gar nichts zu lesen; ebenso wenig von der Verbannung der lateinischen Sprache oder des Gregorianischen Chorals. Wie kam es zu dieser Entwicklung?

Haunerland: Ich denke, bei der Sprachenfrage kann man es sehr schnell sehen. Die Konzilsväter selbst haben gesagt, die lateinische Sprache soll erhalten bleiben. Aber jene Teile, die das Volk angehen, können auch in der Volkssprache vorgetragen werden. Und dann hat man innerhalb von dreieinhalb Jahren festgestellt, grundsätzlich gehen alle Teile der Liturgie auch das Volk an. Und so kam es, dass nach knapp vier Jahren alle Teile auch in der Volkssprache vollzogen werden konnten. Dass es dann durchaus an der einen oder anderen Stelle zu Übertreibungen kommt und Menschen geradezu vor jedem Wort Latein fast Angst zu haben scheinen, ist – glaube ich – eine ganz normale Gegenreaktion, die nicht wünschenswert ist und wo wir ja auch heute an dem einen oder anderen Ort auch wieder erleben, dass man durchaus mühsam, aber auch nicht ohne Erfolg ein bisschen wieder dafür schaut, dass zumindest lateinische Choralmessen, lateinische Antworten und so etwas wieder von den Leuten beherrscht werden, weil dies natürlich in einer Weltkirche auch ein Wert ist, dass man miteinander Gottesdienst feiern kann. Dass der Choral zum Stiefkind geworden ist, ist in der Tat eine musikalische Entwicklung, die man bedauern kann, die ich auch bedauere. Auch dies hängt aber sicherlich damit zusammen, dass die Freude über das Neue, was jetzt möglich wurde, ein bisschen die Dankbarkeit für das Gute, was wir bis jetzt schon hatten, vielleicht hat zu kurz kommen lassen.

domradio.de: Unter Papst Johannes Paul II. und besonders unter Benedikt XVI. hat es immer wieder Korrekturversuche gegeben, die allerdings nicht selten als "Zurückdrehen der Konzilsbeschlüsse" gewertet wurden. Wie ist denn nun eine konzilsgemäße Liturgie wirklich zu verstehen?

Haunerland: Ich glaube, das muss man sich für jede einzelne Frage genau anschauen. Es kann keine Frage sein, Papst Johannes Paul II. stand ganz auf dem Boden der Liturgiereform, das war für ihn nie eine Frage. Er hat persönlich – anders vielleicht als Benedikt – keine emotionale Beziehung zum Messbuch von 1962 gezeigt, sondern er wollte lebendigen Gottesdienst feiern und war von daher – wie man ja auch bei seinen Reisen sehen konnte – durchaus aufgeschlossen auch für Formen von Inkulturation, die tatsächlich aus der Entfernung von uns aus gesehen gelegentlich auch etwas überraschend waren. Papst Benedikt war sicherlich mehr von der Sorge bestimmt, dass das Gute und Wertvolle, was es immer schon gegeben hat, nicht mehr genug wertgeschätzt wurde; und er hat tatsächlich auch selbst – ich glaube, das kann man sagen – von seiner eigenen Geschichte her die Liturgie in der Form von 1962 so geschätzt, dass er zumindest großes Verständnis hatte für alle, die diese Form der Liturgie feiern wollten, und deshalb hat er es auch mit dem Motu proprio "Summorum Pontificum" ermöglicht, dass in großzügiger Weise den Gruppen, die darum bitten, auch die Möglichkeit eingeräumt wird, nach den Büchern von 1962 Liturgie zu feiern. Und ich gebe gerne zu, ich habe das mit großen Sorgen gesehen und muss sagen, diese Sorgen oder diese Ängste haben sich Gott sei Dank nicht als berechtigt erwiesen. Ich sehe eigentlich jetzt kaum Schwierigkeiten, die erwachsen, muss allerdings auch sagen, die Hoffnung des Papstes, damit zur Versöhnung beizutragen, etwa auch im Blick auf die Piusbruderschaft, hat sich leider auch nicht erfüllt.

domradio.de: 50 Jahre nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil sind wir immer noch im Prozess der Rezeption und des Umsetzens. Hier in Köln zum Beispiel sind in nur seltenen Fällen sonntags alle drei Schriftlesungen zu hören. Das Stundengebet durch die Laien hat sich bislang auch noch nicht so flächendeckend durchgesetzt, wie es sich die Konzilsväter vorgestellt haben. Welche Aufgaben liegen hier noch vor uns?

Haunerland: Ich denke, liturgische Erneuerung ist kein Prozess, der irgendwann abgeschlossen ist. Das heißt nicht, dass wir dauernd neue liturgische Bücher machen müssen, aber dass eigentlich immer wieder versucht werden muss, das, was wir an liturgischer Ordnung haben, was wir an liturgischen Feiern haben, in angemessener Weise zu feiern. Und das heißt ganz klar auch: In jeder Generation steht wieder neu die Frage der liturgischen Bildung an, und sie steht heute vielleicht noch intensiver an als zu Zeiten des Zweiten Vatikanischen Konzils, weil zumindest in unseren Breiten zu dieser Zeit das religiöse und auch das gottesdienstliche Grundwissen vermutlich bei vielen höher war als es heute bei denen ist, die nur gelegentlich in Kontakt zum gottesdienstlichen Leben kommen. Also insofern glaube ich, einerseits ist die liturgische Bildung eine Frage, die jetzt ansteht; zweitens aber sicherlich auch eine Wiederentdeckung der gottesdienstlichen Vielfalt – Sie haben zu Recht die Tagzeitenliturgie genannt – und ich gebe gerne zu, auch eine höhere Wertschätzung der Heiligen Schrift und damit also auch eine intensivere Weise, wie der Wortgottesdienst innerhalb der Messfeier tatsächlich im Normalfall in seiner Vollform gefeiert werden kann mit allen drei Schriftlesungen, mit dem Antwortpsalm. Ich denke, dass das eine Herausforderung für viele noch ist, muss allerdings auch sagen, dass ich selbst in den letzten Jahren den Eindruck habe, diese Herausforderung ist von vielen auch schon aufgegriffen worden.

Das Gespräch führte Jan Hendrik Stens.