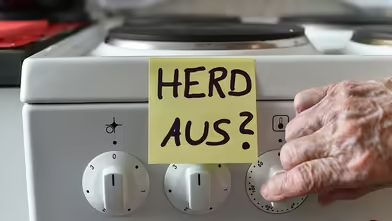

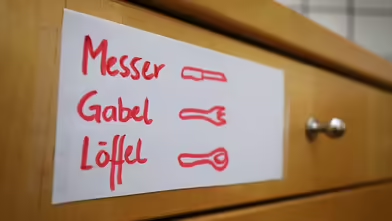

Im Kampf gegen Demenzerkrankungen wie Alzheimer wurden schon viele Hoffnungen enttäuscht. In der am Montag beginnenden "Woche der Demenz" werben Bundesregierung, Ärzte und Betroffenenverbände vor allem um Verständnis und die Unterstützung für Erkrankte und pflegende Angehörige. "Die meisten Menschen möchten trotz Demenz möglichst lange selbstständig sein und zu Hause leben", sagte die 1. Vorsitzende der Deutschen Alzheimer Gesellschaft, Monika Kaus, am Montag in Berlin. Dabei sei Nachbarschaftshilfe unersetzlich.

Enttäuschende Ergebnisse

Bisherige Medikamententests liefern vorrangig enttäuschende Ergebnisse, wie der Verband forschender Arzneimittelhersteller einräumt. Eine 2014 publizierte Untersuchung über die von 2002 bis 2012 in klinischen Studien erprobten Medikamente ergab eine Misserfolgsquote von 99,6 Prozent.

Einen leichten Hoffnungsschimmer bietet ein neues Medikament, eine Antikörper-Therapie, die bei Patienten mit leichten Alzheimer-Symptomen die Ablagerung des giftigen Proteins Amyloid reduzierte. Noch sei es zu früh für hohe Erwartungen, erklärte der Vorstand der Hirn-Liga, Isabella Heuser. Aber es sei berechtigt, an dieser Therapie weiter zu forschen.

Wenig Grund für Optimismus

Für die 35 Millionen Menschen auf dem Globus, die allmählich ihr Gedächtnis und ihre Persönlichkeit verlieren, wenig Grund für Optimismus. Auch für die rund 1,6 Millionen Menschen, die in Deutschland an einer Demenz erkrankt sind. Ohne entscheidende Fortschritte bei Vorbeugung und Therapie könnte die Zahl der Menschen mit Demenz hierzulande bis 2050 auf rund drei Millionen anwachsen, schätzt die Alzheimer-Gesellschaft. Die menschlichen, aber auch die finanziellen Belastungen sind erheblich: Kostenschätzungen für Deutschland gehen von 40 bis 50 Milliarden Euro pro Jahr aus.

Der Bonner Demenzforscher Michael Heneka rechnet damit, dass in den kommenden 20 Jahren ein Medikament entwickelt wird, das Demenzerkrankungen verlangsamt oder gar aufhält. Medizin und Wissenschaft hätten in den vergangenen drei, vier Jahren ein völlig verändertes Verständnis der Erkrankungen erarbeitet, sagte der Neurologe am Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE).

Bislang seien die Forscher davon ausgegangen, dass die Erkrankung beginnt, wenn sich erste Anzeichen von Gedächtnisstörungen zeigten, erläutert Heneka. Das passiere meist zwei bis drei Jahre, bevor das Krankheitsbild richtig ausgeprägt sei. "Mittlerweile wissen wir, dass Demenzen fast 20 oder 30 Jahre vor der Hochphase der Erkrankung beginnen - zu einem Zeitpunkt, an dem keiner etwas davon merkt."

"Pathologisches Dreigestirn"

Auch die Suche nach den Ursachen hat Neues ergeben: Jahrzehntelang hat sich die Forschung auf die vielbeschriebenen Eiweiß-Ablagerungen im Gehirn konzentriert, die die Nervenzellen schädigen. "Mittlerweile gehen wir aber von einem pathologischen Dreigestirn aus", sagt Heneka: den Ablagerungen außerhalb der Zellen, Eiweißverklumpungen in den Zellen und Fehlfunktionen des Immunsystems. Diese Faktoren reagieren offenbar über Jahrzehnte miteinander. Das macht es kompliziert.

Es sei jetzt wichtig, die frühe Phase der Erkrankung besser zu verstehen, weil dann Therapien möglicherweise viel wirkungsvoller seien, fügt der Neurologe hinzu. Es müssten unterschiedliche Therapien für die verschiedenen Krankheitsphasen entwickelt werden.

Risiko im Alter

Experten sehen mehrere Faktoren für das Ausbrechen von Demenz: Das größte Risiko ist das Alter. Nach dem 65. Lebensjahr verdoppeln sich Erkrankungen alle fünf Jahre. Nach dem 85. Lebensjahr beträgt das Risiko fast 50 Prozent. Auch wer eine Alzheimer-Familiengeschichte hat, lebt mit einem hohen Erkrankungsrisiko - zwei bis fünf Prozent der Erkrankungen seien durch familiär weitergegebene Genmutationen verursacht, sagt Heneka. Übergewicht, Bluthochdruck oder Entzündungen im Körper spielen ebenfalls eine Rolle.

Ein gesünderer Lebenswandel führt daher auch zu einem leichten Rückgang der Erkrankungsraten in den kommenden Altersjahrgängen. Das ändert jedoch nichts daran, dass die Zahl der Demenzkranken in den kommenden Jahren dramatisch wachsen wird - einfach, weil die Zahl der alten Menschen zunimmt.