DOMRADIO.DE: Venezuela gehört zwar zu den Ländern mit den größten Erdölvorkommen weltweit. Trotzdem haben Vetternwirtschaft und Missmanagement in den vergangen Jahren das Land in eine tiefe Krise gestürzt. Wie ergeht es den Menschen in Ihrer Heimat derzeit?

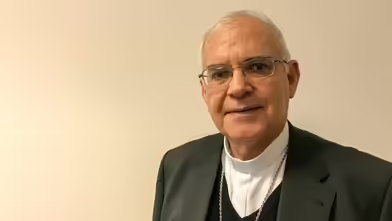

Bischof Mario Moronta (Vizepräsident der Venezolanischen Bischofskonferenz CEV): Bei vielen Menschen geht es tagtäglich ums Überleben. Das Geld verliert durch die Hyperinflation ständig an Wert. Der Mindestlohn liegt zum Beispiel bei 1,50 US-Dollar. Aber ein Liter Milch kostet schon einen Dollar, für ein Paket Eier muss man fünf Dollar zahlen, Fleisch kostet sechs Dollar. Wie kann man davon leben? Viele Menschen haben mehrere Jobs und jeder in der Familie arbeitet mit. Aber natürlich blüht unter solchen Bedingungen auch die Korruption, jeder kauft und verkauft Dinge, um über die Runden zu kommen.

Aber ich beobachte auch eine große Solidarität unter den Menschen. Sie teilen und helfen einander, auch wenn sie selbst noch so wenig haben, das macht mich wirklich stolz auf mein Volk.

DOMRADIO.DE: Millionen Menschen haben in den letzten Jahren ihr Land verlassen. Ihre Diözese San Cristóbal de Venezuela liegt ganz im Westen Venezuelas, an der Grenze zu Kolumbien. Wie ist die Situation dort?

Moronta: Sechs Millionen Venezolaner leben mittlerweile im Ausland und sie sind eine der wichtigsten Stützen der Familien, die in Venezuela geblieben sind, weil sie Geld nach Hause schicken.

Die Migranten sind in unserer Diözese derzeit die größte soziale und pastorale Aufgabe. Einige Gemeinden direkt vor dem Grenzübergang stellen zum Beispiel Waschgelegenheiten und Kleiderkammern zur Verfügung. Wir verteilen Lebensmittel und haben eine Migrantenherberge, wo Familien mit Kindern zwei, drei Tage ausruhen können. Und am 21. Dezember werden wir die "Casa de la Caridad de Nuestra Señora de la Luz" eröffnen, ein Haus, das medizinische Versorgung anbietet. Wir planen auch Weiterbildungskurse für die Menschen, die hier in der Grenzregion bleiben und auf dem informellen Sektor arbeiten. In diesen lernen sie, ein kleines Geschäft aufzubauen, sie bekommen ein offizielles Zertifikat und haben damit die Chance, eine richtige Arbeit zu finden.

DOMRADIO.DE: Sie galten als Vertrauter von Ex-Präsident Hugo Chavez. Er weckte Ende der 1990er-Jahre bei weiten Teilen der Bevölkerung – nicht nur bei den unteren Schichten – große Hoffnungen, weil er die Armut verringern wollte, was ging schief mit seinen Plänen?

Moronta: Es begann 1992, als Chávez einen Putschversuch gegen den damaligen Präsidenten Carlos Andrés Pérez unternahm. Ich und einige andere Geistliche aus Caracas sollten eine Gefängnisverlegung begleiten und ich wurde so etwas wie der Vermittler zwischen der Regierung und den Gefangenen: So lernten Chávez und ich uns kennen, es entstand so eine Art Vertrauensverhältnis, aber eine Freundschaft war das nicht.

Als er dann 1999 zum Präsidenten gewählt wurde, hat er immer die Nähe zu uns gesucht und als die Probleme zwischen der Kirche und Chávez begannen, beauftragten mich im Vatikan Kardinal Angelo Sodano und Leonardo Sandri, der damals noch Bischof war, zu vermitteln. Unsere Beziehungen zu Chávez waren ein Vorteil, denn wir konnten einiges erreichen, nicht nur für die Kirche, sondern auch für die Bedürftigen. Chávez hatte eigentlich ganz gute Ideen für einen sozialen Wandel. Aber leider sind sie im Geflecht von Macht und Korruption untergegangen.

DOMRADIO.DE: Also ist die Korruption das zentrale Problem in Venezuela?

Moronta: Chávez versprach damals, die Korruption zu beenden. Das hat er nicht geschafft, sicher auch keine ganz leichte Aufgabe, aber am Ende haben er und sein Umfeld sich selbst darin verstrickt.

Und das zweite große Problem war, dass er Chávez' Unterstützung im Ausland suchte und sie ausgerechnet von Kuba und Russland bekam. Chávez trug den Einfluss weiter, nach Ecuador, Bolivien oder auch Argentinien, wo Regierungen an die Macht kamen, die sich selbst "progressiv" und links nannten; aber sie waren nicht links, sie waren nationalistisch und militaristisch. Chávez war kein Demokrat, er war ein Militär.

DOMRADIO.DE: Was ist von Chávez‘ sozialen Ideen übriggeblieben?

Moronta: Die Situation kippte, als Chávez bekannt gab, dass er Krebs hat. Da fingen die Leute an, ihre Positionen abzusichern, vorzubauen für die Zeit nach seinem Tod. Was alle damals überraschte, war, dass Chávez, als er seinen Rückzug ankündigte, Maduro als seinen Nachfolger akzeptierte. Keiner verstand das, denn es gab auch alternative Kandidaten. Ich kann nur vermuten, dass das auf Druck von Kuba geschah.

Maduro ist nicht so dumm, wie er bisweilen dargestellt wird, auch wenn er nicht die Laufbahn anderer Politiker hat; er wurde auf Kuba ausgebildet. Und für Kuba war es möglicherweise die Chance, sich Einfluss in Venezuela zu sichern.

Maduro hat schnell gemerkt, dass er alleine nicht regieren kann und sicherte sich die Unterstützung der Militärs; die halten ihn nun an der Macht, um selbst keinen Einfluss zu verlieren. Aber diese Regierung ist nicht demokratisch, auch wenn sie aus den letzten Wahlen hervorging. Die verstießen gegen die Verfassung, heute sind die meisten Schlüsselpositionen in der Regierung von Militärs besetzt. Das ist keine Demokratie.

DOMRADIO.DE: Die katholische Kirche hat in der Vergangenheit immer wieder angeboten, in dem Konflikt zu vermitteln. Papst Franziskus will den Dialog, doch die venezolanischen Bischöfe hintertreiben die diplomatischen Bemühungen – so hat es Präsident Maduro dargestellt. Welche Position hat die venezolanische Bischofskonferenz?

Moronta: Die Opposition ist sehr gespalten, einige sind für den Dialog mit Maduro, andere für den selbsternannten Interimspräsidenten Juan Guaidó oder sie wollen Neuwahlen. Das ist auch in unserer Kirche nicht anders, es gibt einige, die gute Verbindungen zu Maduro haben. Bis vor einigen Jahren hat die Bischofskonferenz sich immer für eine friedliche Lösung eingesetzt. Aber wir haben unseren Blickwinkel geändert: Vor vier Jahren hat die venezolanische Bischofskonferenz beschossen, dass das Volk im Mittelpunkt stehen muss.

Wir haben viel Hilfe aus dem Ausland erhalten, beispielsweise von Adveniat und Misereor. Damit konnten wir Essensausgaben und medizinische Versorgungsstationen einrichten. Die Menschen können sich auf die Kirche verlassen, sie wissen: Die Kirche steht hinter uns, sie wird uns nicht verraten.

DOMRADIO.DE: Wie ist denn die Position der venezolanischen Bischofskonferenz gegenüber Maduro?

Moronta: Maduro betrachten wir als illegitim; wir fordern seinen Rücktritt, das ist ein erster wichtiger Schritt zur Lösung des Konfliktes. Ich und einige Amtsbrüder haben ihm geraten, jetzt noch gesichtswahrend abzudanken. Aber er steht unter dem Druck Kubas und der Militärs.

Aber wir fordern auch einen Wandel des politischen Systems. Es reicht nicht, wenn Maduro geht und ein neuer Präsident kommt. Wir fordern demokratische Wahlen und wir wünschen, dass auch anderen Regierungen die Augen aufgehen.

Wir treffen häufig europäische Vertreter und sie scheinen zu denken, dass wir übertreiben, weil Maduros Propaganda gut funktioniert. Sie müssen verstehen, dass diese Regierung illegitim ist und Verbrechen an ihrem Volk begeht. Ich glaube an den Dialog, aber nicht mit dieser Regierung. Mit Maduro kann man nicht verhandeln, er verspricht Dinge, die er nicht hält.

DOMRADIO.DE: Wie blicken Sie in die Zukunft Venezuelas? Sehen Sie irgendeinen Ausweg aus der Krise?

Moronta: Hoffnung ist unser Kerngeschäft als Kirche, aber ein Wandel kommt nicht von alleine, wir müssen handeln. Daran müssen wir gemeinsam arbeiten. Das Drama ist ja, dass viele gut ausgebildete Venezolaner das Land verlassen haben. Wir engagieren uns gerade sehr in der Ausbildung von Führungspersönlichkeiten. Es richtet sich nicht ausschließlich an Katholiken, sondern an alle: Arbeiter, Bauern, junge und alte Menschen - das ist keine politische Einflussnahme, sondern wir wollen Werte vermitteln, daraus kann dann eine neue Generation von Politikern erwachsen. Das ist es, was wir brauchen, denn unsere Wirtschaft ist am Boden, das Bildungssystem ist marode. Wir brauchen einen Wandel, auch wenn der sicher noch Jahrzehnte benötigt.

Das Interview führte Ina Rottscheidt.