Das Parlament werde übergangen, die Regierung entscheide im Alleingang: Die Kritik an den Corona-Maßnahmen und an den Entscheidungsbefugnissen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) war und ist in den vergangenen Wochen deutlich. Daher hat die Regierung das dritte Bevölkerungsschutzgesetz eingebracht, das die Corona-Maßnahmen auf eine rechtliche Grundlage stellen soll. Am Mittwoch wurde es im Eiltempo vom Parlament verabschiedet, in einer Sondersitzung des Bundesrates bestätigt und anschließend Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zur Unterzeichnung vorgelegt. Zugleich wurde ein Antrag von Union und SPD verabschiedet, dass die aktuelle Pandemielage andauert. Zahlreiche weitere Anträge von FDP, AfD, Linke und Grüne fanden keine Mehrheit.

Rechtliche Grundlagen

Die Zeit drängt aus Sicht der Regierung. Nach zahlreichen Klagen und verfassungsrechtlichen Einwänden geht es darum, den Gesetzgeber zu stärken und die teils drastischen coronabedingten Eingriffe in die Grundrechte rechtlich abzusichern. Bislang stützte die Regierung Maßnahmen auf die Generalklausel des Infektionsschutzgesetzes.

Spahn nannte die Pandemie "eine Zumutung und eine Bewährungsprobe". "Egal was wir tun oder nicht tun, es entsteht Schaden." Es müsse daher flexibel und schnell reagiert werden, um vor allem die Überlastung des Gesundheitssystems abzuwenden, so der Minister.

Eine maßgebliche Änderung ist der neue Paragraf 28a im Infektionsschutzgesetz. Dieser listet Schutzmaßnahmen auf, etwa das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, Abstandsgebote, Kontaktbeschränkungen und Hygienekonzepte, die in einer Pandemie von den Ländern bei wachsendem Infektionsgeschehen - Grenzwert sind 35 beziehungsweise 50 Infektionen auf 100.000 - zeitlich und regional befristet verhängt werden können. Darüber hinaus verpflichtet sich die Regierung, regelmäßig über die Entwicklung der epidemischen Lage zu berichten. Sie bekräftigt das Recht des Bundestages, die epidemische Notlage festzulegen und wieder aufzuheben.

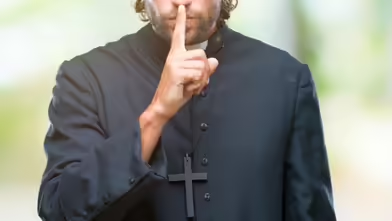

Bedeutung für religiöse Veranstaltungen

Mit Blick auf weltanschauliche und religiöse Veranstaltungen wie Gottesdienste oder Demonstrationen legt das neue Gesetz die Hürden für Verbote hoch. Hier dürfe nur eingegriffen werden, wenn andere Maßnahmen keinen Erfolg zeigten. Wie es im Gesetz heißt, wird damit dem besonderen verfassungsrechtlichen Gewicht der Glaubensfreiheit sowie der Versammlungsfreiheit Rechnung getragen. Auch Kontaktsperren in Alten- und Pflegeheimen sollen letzte Mitteln sein.

Aus Sicht von Kritikern ist das Gesetz trotz zahlreicher Änderungen, die infolge der Kritik der Opposition, des Bundesrates und des Gesundheitsausschusses eingebaut wurden, mit heißer Nadel gestrickt. Die Opposition kritisierte am Mittwoch zudem, dass Änderungen viel zu spät vorgelegt wurden.

Besonders harsch fiel die Kritik erwartungsgemäß von der AfD aus. Fraktionschef Alexander Gauland warf der Regierung vor, sie baue ihre Befugnisse aus und untergrabe die Demokratie. Auch die anderen Oppositionsfraktionen kritisierten, dass der Bundestag durch das Informieren zwar mehr, aber nicht ausreichend eingebunden werde. FDP-Chef Christian Lindner kritisierte, dass das Gesetz zu vage bleibe.

Verfassungsrechtler skeptisch

Auch Verfassungsrechtler zeigen sich weiter skeptisch. Der Verfassungsrechtler Christoph Möllers hatte im Gesundheitsausschuss vergangene Woche vor allem auf die Problematik einer möglichen Einschränkung der Religionsfreiheit hingewiesen. Ein kriterienloser Hinweis auf eine pandemische Lage legitimiere ein Verbot verfassungsrechtlich nicht.

Das Gesetz beinhaltet über die umstrittenen Maßnahmen hinaus weitere Regelungen, für die es auch Lob gab, etwa Hilfen für Krankenhäuser, Schutzmasken für Risikogruppen, mehr und unkompliziertere Tests in Altenheimen. Eine Impfpflicht wird klar ausgeschlossen, ein Punkt der fälschlicherweise immer wieder von Corona-Leugnern und Verschwörungstheoretikern gegen das Gesetz vorgebracht wird. Ob versichert oder nicht-versichert: Geimpft werden kann jeder.

Ob das Gesetz letztlich Bestand hat, wird sich zeigen. So haben einzelne Verbände bereits Klage angekündigt und Bedenken der Verfassungsrechtler bestehen weiter.