Es ehrt den Antisemitismus-Beauftragten des Landes Niedersachsen, Gerhard Wegner, dass er in Debatten offenkundig auch keine Angst vor fest etablierten Traditionen hat. In den Wochen vor Ostern werden seit Jahrzehnten sowohl die Johannes- wie die Matthäuspassion von Johann Sebastian Bach (1685-1750) unzählig oft aufgeführt – sowohl von Profi-Ensembles als auch von Laienchören, die Passionen erklingen in katholischen wie evangelischen Kirchen oder in Konzertsälen wie der Kölner Philharmonie.

Der Thomaskantor erzählt die Leidensgeschichte Jesu mit Prozess, Folter und Tod anhand des Johannes- bzw. Mätthäusevangeliums, dazu kommen frei gedichtete Texte und Kirchenlieder.

In den Passionen würden unterschwellig antijüdische Klischees verbreitet, sagte Wegner diese Woche dem Evangelischen Pressedienst (epd). Den Hörern sei dieses Problem oft gar nicht bewusst. Deswegen fordert er: "Besser wäre es sicherlich noch, man würde die Passionen in Solidarität mit Jüdinnen und Juden, die gerade jetzt mehr bedrängt sind denn je, zumindest eine Zeitlang nicht aufführen."

Angesichts der in der Tat sehr konkreten Bedrohungen von Jüdinnen und Juden in Deutschland, hilft es da tatsächlich, geistliche Konzerte abzusagen? Überspitzt formuliert: geht tatsächlich eine ernsthafte Gefährdung ausgerechnet von Besuchern von Kirchenkonzerten aus?

Natürlich ist es die Aufgabe der christlichen Kirchen, ihr antijüdisches Erbe und ihre Verantwortung für Antisemitismus und Antijudaismus immer wieder aufs Neue kritisch zu prüfen. Und natürlich gibt es hoch problematische Stellen in der Johannes- und Matthäuspassion.

Die Juden werden als wild schreiende Menge musikalisch dargestellt, die die Worte "Kreuzige, kreuzige" geradezu keift, in der Matthäuspassion heißt es: "Sein Blut komme über uns und unsre Kinder." Oder im "Sind Blitze, sind Donner in Wolken verschwunden"-Doppel-Chor im gleichen Werk stellt Bach nicht nur musikalisch den Donner dar, sondern auch die "plötzliche Wut" nach dem Judas-Verrat auf das "mördrische Blut".

Wenn das Volk tobt

Ich habe das erste Mal Anfang der 1990er Jahre im Alter von 15 Jahren im Chor die Johannespassion gesungen, später auch die Matthäuspassion. Ohne Frage ist man in früheren Jahrzehnten über diese kritischen Stellen allzu sorglos hinweggegangen. Und doch wäre ich damals nie auf die Idee gekommen, heute lebenden Menschen die Schuld an dem Geschehen von vor 2000 Jahren zu geben. Die antijüdischen Tendenzen im Matthäus- und Johannesevangelium werden aber heute in den meisten Programmheften erwähnt und eingeordnet.

Der entscheidende Aspekt ist aber: auch wenn es in früheren Jahrhunderten entsetzliche Pogrome unter fadenscheinigen Beschuldigungen wie "Gottesmörder" gegeben hat; bei aller musikalischen Wucht, mit der Bach die Leidensgeschichte erzählt, wird heute niemand mit Ver- und Anstand aktuell lebenden jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger nach dem Anhören einer Bach-Passion anschließend vorwerfen, sie hätten "Schuld" am Tod von Jesus Christus. Vielmehr zeigt Bach in den sogenannten "Turba"-Chören die allgemeine Verführbarkeit von Menschen, er stellt die zunehmende Ablehnung und Hass auf einen, der unschuldig ist, musikalisch eindrucksvoll dar.

Bachs Musik als Zumutung

Bachs Musik ist eben nicht "vermeintlich wunderschön", wie Gerhard Wegner sagt. Die Musik fordert den Zuhörern einiges ab. Man hört nicht genussvoll "Weg, weg mit dem", sondern man ist erschüttert, was Menschen anderen Menschen antun. Und das tun sie eben nicht als Juden oder Christen oder Atheisten, sondern als verführbare Menschenmenge.

Tatsächlich stellt Bach mehrmals in seinen Passionen die sehr konkrete Frage, wer Jesus die Folter und den Tod antut. "Wer hat dich so geschlagen?", heißt es etwa in der Matthäuspassion. Oder es kommt die Frage, wer Jesus verraten hat. Und jedes Mal heißt die Antwort: "Ich"! Damit sind nicht die Juden oder Römer gemeint, sondern die Gläubigen!

Das ist die besondere Perspektive in den Passionen. In den Arien und den Chorälen kommt immer wieder die Frage, wie die Zuhörer zu dem Geschehen stehen. Bach hat die Werke für den Gottesdienst geschrieben, nicht für ein distanziertes Publikum. Wenn einer Schuld hat am Tod, dann sind es die Sünder, damit sind auch die Zuhörer gemeint. Um deren Schuld zu sühnen, stirbt Jesus am Kreuz. Oder wie es am Ende des ersten Teils der Matthäuspassion im Choral "O Mensch, bewein dein Sünde groß" heißt: "Dass er für uns geopfert würd, trüg unsrer Sünden schwere Bürd wohl an dem Kreuze lange."

Wer hat Schuld? Ich!

Gerhard Wegner befürchtet, dass die Passionen den Antisemitismus zu Zeiten Bachs bis heute weiterträgt und antijüdische Klischees produziert. "Man kann nicht ausschließen, dass das selbst angesichts erhöhter Aufklärung und allgemeiner Bildung unbewusst weiter wirkt." Hier unterschätzt er meiner Meinung nach pauschal die Menschen, die sich den Aufführungen der Passionen stellen.

Sowohl die Johannes- wie die Matthäuspassion sind keine "Wohlfühl"-Stücke. Auch komplett unreligiöse Menschen ergreift die Musik und regt zum Nachdenken über Schuld und Unschuld, über menschliche Gewalt an. Aber gerade weil Bach so mitreißend komponiert, liegt schon eine Verantwortung bei den Ausführenden.

Im DOMRADIO.DE-Gespräch zu 300 Jahren Johannespassion vor einem Jahr sah der Bach-Experte und Musikwissenschaftler Meinrad Walter das antijüdische Potential in den Werken durchaus, sagte aber auch: "Man muss reflektieren, wachsam sein und darüber reden. Das ist auch eine Frage der Musikvermittlung und eine Frage der Glaubensvermittlung. Aber das gilt für jeden Karfreitag, wenn die Passion gemäß der Bibel erklingt und auch dieses Antijüdische da mitschwingt, da kommen wir nicht von weg."

Dass die Bach-Passionen von Antisemiten für ihre Zwecke in irgendeiner Form benutzt werden, kann Walter nicht erkennen: "Wenn es heute überhaupt Anzeichen gäbe, dass sich antijüdische oder antisemitische Tendenzen irgendwie an diese Musik von Johann Sebastian Bach anzudocken versuchen - das kann ich aber nirgends sehen."

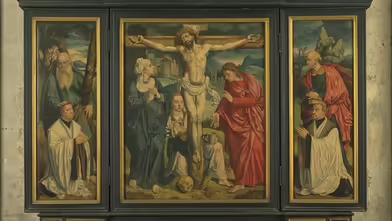

Es gibt in der Geschichte der Kirchen einen Antijudaismus, der beständig reflektiert und aufgearbeitet werden muss. Der beschränkt sich aber nicht auf zwei Werke von Johann Sebastian Bach, sondern zeigt sich in figürlichen Darstellungen in und an Kirchen, an Texten und konkreten Handlungen.

Was würde also in diesem Zusammenhang gewonnen, wenn einige Jahre nun die Bach-Passionen tatsächlich nicht mehr erklingen würden? Die antijüdischen Passagen sind ja trotzdem noch enthalten. Mit ihnen richtig umzugehen, das ist die wahre Aufgabe.

Wenn Rechtsextreme antisemitische Verschwörungstheorien weitertragen, wenn Demonstranten das Existenzrecht Israels negieren und deutsche Jüdinnen und Juden pauschal in Mithaftung für die israelische Regierung nehmen, dann sollten wir als Christinnen und Christen klar Stellung beziehen. Geistliche Konzerte abzusagen, angesichts dieser konkreten Bedrohung von jüdischem Leben in Deutschland, erscheint da der falsche Weg. Wie heißt es so treffend: "Nie wieder ist jetzt!"

Mathias Peter ist Redakteur bei DOMRADIO.DE