DOMRADIO.DE: 1887 wurde die Schellackplatte erfunden und fand dann sehr schnell weite Verbreitung. 1928 gab es die Gründung einer Schallplattenfirma für katholische Sakralmusik, nämlich Christschall. War das nicht unglaublich schnell, gerade für die damalige Zeit?

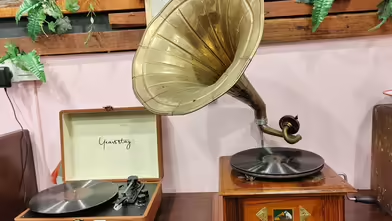

Claus Fischer (Musikjournalist): Absolut. Zumal viele Menschen damals das Grammophon und die Schellackplatte zunächst für eine technische Spielerei gehalten haben, also nicht für ein Kulturmedium. So wurden Grammophone und Platten bis in die 1920er Jahre hinein oft in Fahrradladen oder Nähmaschinengeschäften verkauft.

Das hat sich allerdings recht schnell ab 1923 mit der Erfindung des Radios geändert. Dann nämlich wollten die Leute die Musik, die sie dort gehört haben, auch als "Konserve" zu Hause haben. Und so wurden dann Grammophon und Schellackplatte zum ultimativen Speichermedium in den 1920er und 1930er Jahren.

DOMRADIO.DE: Fast zeitgleich ging Radio Vatikan an den Start. Warum waren denn die Katholiken damals so technikaffin?

Fischer: Man hat einfach gesehen, welche Möglichkeiten Rundfunk und Schallplatte geboten haben, das Evangelium von Jesus Christus unter die Leute zu bringen. Die geistliche Musik ist da ja schon immer ein sehr wichtiges Medium gewesen. So war es einfach folgerichtig, dass man auf die Idee gekommen ist, das, was in den Domen, in den größeren Stadtkirchen, in den Klöstern gesungen und gespielt worden ist, aufzunehmen und über dieses Medium zu verbreiten.

Schallplattenaufnahmen mit sakraler Musik hat es von Anfang an im Sortiment der damaligen kommerziellen Plattenfirmen in Deutschland zwar gegeben, aber eher sporadisch und nicht systematisch. Das war meist eher ein populäres Repertoire, ich denke da an Weihnachtslieder oder Marienlieder.

Bis 1927 hat man die Chöre auch nur im Studio aufnehmen können, da gab es noch keine externen Aufnahmen in Sakralräumen. Dann wurden das Mikrofon und der Röhrenverstärker erfunden und damit konnte man dann auch extern aufnahmen. So entstand 1928 die Firma Christschall in Berlin, die als erste im ganzen Deutschen Reich und in Österreich in Kirchen und Klöstern Aufnahmen mit katholischer Sakralmusik gemacht hat.

DOMRADIO.DE: Der Auftrag war ja, das musikalische Lob Gottes "in Rillen zu bannen", wie es hieß. Wer stand denn hinter Christschall?

Fischer: Ein Privatmann, heute würde man wahrscheinlich Start-Up-Unternehmer sagen, nämlich Josef Mehren. Der kam aus dem Rheinland nach Berlin, weil dort 1928 die meisten deutschen Plattenfirmen saßen und produzierten. Da konnte er sich viel abschauen und abhören.

Allerdings hat er für die Firmengründung Geld gebraucht, und das war damals kurz nach der Weltwirtschaftskrise nicht einfach. Aber Josef Mehren hatte ein großes Netzwerk, hatte gute Kontakte zum gesamten deutschen Episkopat und konnte da Mittel einwerben. Er hat aber auch die Antrittsrede des ersten Bischofs von Berlin, Christian Schreiber, auf Schellackplatten aufgenommen. Der Bischof hat dann ein Empfehlungsschreiben veröffentlicht, worin er für das Sortiment der Firma Christschall geworben hat. Nach dem Motto: Schallplatten sind gut für jedes katholische Haus.

DOMRADIO.DE: Was genau haben sich denn dann die Macher oder der Macher von Christschall vom Anhören der Platten versprochen? Sollten die Zuhörerinnen und Zuhörer "frommer" werden?

Fischer: Es gibt das schöne, altmodische Wort "Erbauung". Das verbinden viele Menschen bis heute mit sakraler Musik. Das Wort der Bibel oder von christlichen Dichtern bekommt durch Musik noch eine größere Wirkung. Und dann hatte aber auch nicht jeder Mensch in Deutschland eine Kathedrale oder eine größere Kirche mit Musikpflege in der Nähe, das darf man nicht unterschätzen. So hatte man das dann eben zu Hause durch die Platten.

DOMRADIO.DE: Die Schallplatten waren, Sie haben es eben angedeutet, vor allem erst mal durch populäre Musik erfolgreich geworden. Wie viel Kampf gegen den damals Zeitgeist steckt denn in Christschall?

Fischer: Ich würde mal sagen, der Zeitgeist 1928/29 oder 1930 war nicht viel anders als heute. Die meisten Aufnahmen, die damals auf Grammophon-Platten produziert worden sind, waren populäre Musik. Denken Sie an die Comedian Harmonists, die erste deutsche Boygroup. Die hatten ja auch frivole Texte im Repertoire: "Veronika, der Lenz ist da. Die ganze Welt ist wie verhext. Veronika, der Spargel wächst." Das war kompatibel für ein Massenmedium, so wie meinetwegen heute Taylor Swift.

Das bedeutet: katholische geistliche Musik, also Hochkultur, war eine Nische. Aber Josef Mehren als Katholik, als Netzwerker und cleverer Geschäftsmann verstand es, diese Nische zu füllen. Der Bedarf war damals absolut da. Das zeigen die Verkaufszahlen in den ersten Jahren.

DOMRADIO.DE: Wie muss man sich denn den Umgang mit der Schellackplatte damals vorstellen? War das so gedacht, dass sich die gesamte Familie um das Gerät versammelt und dann die Musik anhört, so wie später beim Fernseher?

Fischer: Das hat es ganz sicher so geben. Ich stelle mir das so vor: der katholische Vater hat eine Platte aufgelegt. Meistens durfte das nur der Vater wegen der Technik machen. Dann gab es zum Beispiel das "Ave Maria" von Anton Bruckner mit dem Münchner Domchor. Da versammelte sich die Familie rund ums Grammophon - das war so ein bisschen wie ums Lagerfeuer. Das hat ja auch entsprechend geknistert (lacht). Dann konnte man sich musikalisch "erbauen". Vielleicht hatten einige auch Rosenkränze in ihren Händen.

Ich denke schon, dass das so auch in katholischen Haushalten passiert ist, vielleicht auch in Haushalten von Priestern, dass sich der Priester abends mit der Haushälterin zusammen damit erbaut hat. Das ist alles durchaus möglich.

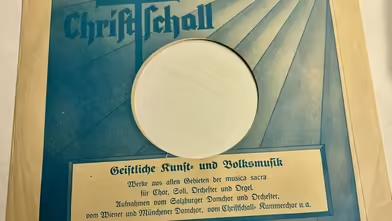

DOMRADIO.DE: Heutzutage haben wir unendliche Steaming-Möglichkeiten. Da weiß man vielleicht gar nicht mehr, dass die Platten und auch die Schallplattenhüllen damals sehr sorgfältig gestaltet waren. Wie sahen die denn aus?

Fischer: Na ja, Plattenhüllen im heutigen Sinn gab es noch nicht. Die sind in Deutschland erst nach dem Zweiten Weltkrieg aufgekommen. Die Platten waren in neutrale Kartonhüllen, in Papierhüllen verpackt. Allerdings stand auf diesen Papierhüllen der Markenname "Christschall".

Wichtig war das unmittelbare Etikett der Platte selber in der Mitte. Das war gut sichtbar und sehr katholisch gestaltet. Abgebildet war entweder die päpstliche Tiara oder die beiden gekreuzten Schlüssel Petri. Darunter waren dann auf dem Plattenetikett die Angaben, welches Werk zu hören ist und wer die Interpreten sind. Besondere Zugaben waren dann noch Textzettel, womöglich zum Mitsingen; etwa für zu Hause, beispielsweise bei Liedern mit Solostimme und Orgel.

DOMRADIO.DE: Das Lob Gottes zu singen oder sich anzuhören, ist das eine. Aber das andere ist, dass sich so ein Plattenlabel auch finanzieren muss. Wie lohnend war das denn für Josef Mehren?

Fischer: Anfangs gingen die Geschäfte für ihn sehr ordentlich. Der Höhepunkt in der Produktion war wohl 1931 erreicht. Da hat Christschall eine absolute Pioniertat vollbracht, nämlich die weltweit erste Gesamtaufnahme des Requiems von Wolfgang Amadeus Mozart.

Das geschah in Kooperation mit dem Österreichischen Rundfunk, denn das hätte man alleine gar nicht stemmen können. Ausführende waren Solisten, Chor und das Orchester des Salzburger Doms unter Leitung von Domkapellmeister Joseph Messner. Das war ein absoluter Verkaufserfolg. Das Requiem gab es auf sechs großen 30 Zentimeter-Schellackplatten, die hatten etwa fünf Minuten Spieldauer pro Seite.

Dieses Plattenset war ein, so würde man heute sagen, Megaseller. Da konnte Christschall durchaus mit den damaligen Großlabels, etwa Deutsche Grammophon oder Electrola, auch konkurrieren.

DOMRADIO.DE: Kirchenmusik ist nicht gleich Kirchenmusik. Nach welchen Kriterien wurden denn die Stücke ausgesucht? Waren das allesamt Werke von katholischen Komponisten?

Fischer: Soweit ich das überblicken kann, ja, so gut wie. Es gibt rund 150 Christschall-Einspielungen. Ich habe da keinen nicht-katholischen Komponisten in den Listen gefunden, mit Ausnahme des Halleluja von Georg Friedrich Händel, was auch damals schon ein unglaublich populäres Werk war. Es wurde, davon abgesehen, die Musik ausgewählt, die damals in den Messen zu hören war, die den Vorgaben des römisch-katholischen Kanons entsprach.

Also Johann Sebastian Bach war nicht dabei, obwohl er ja mit der h-moll Messe wirklich die größte katholische Messe der Musikgeschichte komponiert hat. Dafür sind etliche heute vergessene Komponisten vertreten, wie der Beethoven-Zeitgenosse Caspar Ett, der seinerzeit Domkapellmeister in München gewesen war. Da hatte man den Auferstehungshymnus im Sortiment, zehn Minuten lang dauert der, es klang sehr prächtig mit den sprichwörtlichen Pauken und Trompeten. Also, insgesamt waren das wohl alles katholische Meister mit der einen Händel-Ausnahme.

DOMRADIO.DE: Auffällig ist, dass auch Werke von modernen Komponisten wie Anton Bruckner aufgenommen wurden. Der war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht lange tot. Oder Max Reger, der noch etwas später lebte. Anton Bruckner ist 1896 gestorben. Seine f-moll Messe galt zu seinen Lebzeiten als nahezu unsingbar, weil sie so modern, so schwer komponiert war. Wie mutig waren denn dann die Macher von Christschall, dass sie solche Musik von Reger und Bruckner aufgenommen haben?

Fischer: Sie konnten natürlich nur das aufnehmen, was ihnen die damaligen Domkapellmeister im Deutschen Reich und in Österreich angeboten haben. Deshalb sind sie mit ihrer Aufnahmetechnik, die hat wohl mehrere LKWs umfasst, in Deutschland und in Österreich herumgefahren. Einige Chöre hatten sogar von der besagten f-moll-Messe von Bruckner einige Sätze im Repertoire. Und Christschall mussten das nehmen, was ihnen angeboten wurde.

DOMRADIO.DE: Josef Mehren hat sich vor allen Dingen zu den Dommusiken hin orientiert. Da gibt es auch sehr unterschiedlich gute Chöre, damals wie heute. Nach welchen Kriterien hat er denn die Ausführenden ausgesucht?

Fischer: Ich kann mir vorstellen, dass er selber viel gereist ist. Er dürfte Domkirche und Domkapellen besucht haben, sie sich angehört haben. Josef Mehren war ja nicht nur Chef des Labels, sondern auch sein eigener Dramaturg. Und dann, denke ich, haben sich sicher Ensembles oder Dommusiken auch an ihn gewandt und gefragt, ob er sie aufnimmt. Er wusste ja genau, was die katholische Hörerschaft damals verlangt hat.

DOMRADIO.DE: Wenn man sich die Aufnahme heute anhört, ist es eigentlich erstaunlich, welche Qualität die haben. Das waren vermutlich dann schon eher die Spitzen-Ensembles der Zeit, oder?

Fischer: Ja, und man muss bedenken, man konnte ja nicht, wie man es heute bei der Musikproduktion tun kann, schneiden, also innerhalb eines Stücks und dann mehrere kleine Audio-Schnipsel zusammensetzen, dass es dann insgesamt gut klingt, sondern eine Schallplattenseite, entweder von drei oder fünf Minuten Länge, musste komplett durchgespielt werden.

Man hat dann beispielsweise acht, neun Takes gemacht und den besten hat man dann für die Platte ausgewählt. So war immerhin schon wesentlich mehr Qualität garantiert, als wenn man nur eine Live-Aufnahme gemacht hat.

DOMRADIO.DE: Christschall hat nur einige Jahre existiert. Warum gab es denn dann das katholische Plattenlabel irgendwann nicht mehr?

Fischer: Das würde ich auch gerne wissen. Man kann das nicht genau sagen, da besteht noch absolut Forschungsbedarf. Ich habe als Erstes mal geschaut, was es noch an Quellenmaterial gibt. Das meiste liegt im Deutschen Musikarchiv der Deutschen Nationalbibliothek, Standort Leipzig.

Da gibt es eine Fülle von Werbematerial aus den 1920er und 1930er Jahren, also Faltblätter oder Broschüren. Das lässt ab 1935 radikal nach. Da gingen die Geschäfte wahrscheinlich nicht mehr so gut. Der Markt an katholischer Musik war dann in der Schellack-Ära wohl gesättigt.

Es kann aber auch sein, dass die NS-Regierung schuld war, denn die ging ab Mitte der dreißiger Jahre zunehmend auf Konfrontationskurs gegenüber der römisch-katholischen Kirche; womöglich kamen auch beide Faktoren zusammen. Das muss noch erforscht werden. Ab 1937 wurde der Betrieb jedenfalls ganz eingestellt. Dann gab es erst wieder nach 1945 neue katholische Plattenlabels.

DOMRADIO.DE: Sie haben sich als Musikjournalist sehr intensiv mit dem Thema christliche Plattenlabels beschäftigt. Was ist denn aus Ihrer Sicht so faszinierend an der Thematik?

Fischer: Ich habe ein Faible für historische Tonträger. Ich sammle seit rund 40 Jahren Schellackplatten, Grammophonplatten. Man kann da komplett ungefiltert in die Zeit zwischen 1887 und 1957, da sind in der Bundesrepublik die letzten Schellackplatten hergestellt worden, hören.

Ich vergleiche das immer gerne mit einem Hören durchs Milchglas in vergangene Zeiten. Das fasziniert mich unheimlich. Wenn ich eine Platte finde, die womöglich 60, 70 oder 80 Jahre auf einem Dachboden oder in einem Keller gelegen hat und wenn ich die dann auf meinem modernen Plattenspieler zu Hause auflege, dann verschwindet dieser zeitliche Abstand ganz plötzlich. Man ist dann in gewisser Weise in dieser Zeit.

Durch dieses Hobby bin ich überhaupt auf die Firma Christschall gekommen, habe mich dann damit beschäftigt, weil ich einfach die Hintergründe wissen wollte. Es gab übrigens auch eine erste evangelische Plattenfirma in Deutschland, die hieß "Die Kantorei". Die ist 1931 an den Start gegangen, also drei Jahre nach Christschall. Ich betone, die Katholiken waren also zuerst da!

Das Interview führte Mathias Peter.