DOMRADIO.DE: Eine parteiübergreifende Gruppe von Bundestagsabgeordneten will einen neuen Versuch starten, um die sogenannte Widerspruchslösung bei der Organspende durchzusetzen. Der Antrag ist am Montag vorgestellt worden. Was ist neu an dieser Widerspruchsregelung, was unterscheidet sie vom früheren Versuch, der gescheitert ist?

Prof. Dr. Kerstin Schlögl-Flierl (Professorin für Moraltheologie an der Universität Augsburg und Mitglied im Deutschen Ethikrat): Die Intention ist an sich die gleiche. Es geht darum zu sagen, dass die Spenderzahlen nicht gestiegen sind. Was können wir im rechtlichen Rahmenwerk ändern, um hier die Spenderzahlen zu erhöhen?

Die Intention also bleibt gleich und die Debatte auch. Das Thema Organspende und Organtransplantation ist jetzt wieder auf der politischen Agenda, das ist ganz positiv. Ich selbst stehe der Widerspruchslösung aber kritisch gegenüber.

DOMRADIO.DE: Da haben Sie was gemeinsam mit dem Präsidenten der Deutschen Stiftung Patientenschutz. Der hält eine mögliche Widerspruchslösung für verfassungswidrig. Denn, so sagen die Patientenschützer, grundsätzlich sei jeder medizinische Eingriff ohne Zustimmung der Betroffenen eine Körperverletzung. Würden Sie auch da aus ethischer Sicht zustimmen?

Schlögl-Flierl: Da würde ich aus ethischer Sicht eher ganz allgemein antworten wollen. In vielen bioethischen Fragen geht es um das Thema Selbstbestimmung. Das ist uns ganz wichtig, etwa beim assistierten Suizid, beim Lebensanfang. Aber jetzt beim Thema Organspende und Organtransplantation soll es auf einmal nicht mehr so wichtig sein?

Die jetzige rechtliche Regelung setzt ja genau auf die Entscheidung, auf die Selbstbestimmung. Von daher ist das kontrafaktisch zu dem, wie sonst bioethische Fragen behandelt werden. Ich würde in diesem Bereich immer auf den "informed consent" (Einwilligung nach erfolgter Aufklärung, Anm. d. Red.) wie in vielen anderen Themen setzen wollen.

DOMRADIO.DE: Das heißt, wer schweigt, stimmt nicht zu?

Schlögl-Flierl: Ich sage, das Schweigen als Zustimmung zu interpretieren, ist handlungstheoretisch einfach problematisch. Denn wie informieren wir zum Thema? Wissen wirklich alle über das Thema Bescheid und wie sie widersprechen müssen?

Es wäre ein deutlicher Kulturwandel für Deutschland, wo wir ganz lange diese Zustimmungslösung hatten. Ich kann verstehen, dass man die Zahl der Organspender:innen erhöhen möchte. Das ist wirklich zu begrüßen. Aber es ist die Frage, ob die Regelung als Widerspruchslösung hier die richtige Lösung ist.

Wir haben ja vor vier Jahren entschieden, dass die Entscheidungslösung noch besser umgesetzt werden soll. Dann kam aber Corona dazwischen. Ich meine, dass man der Lösung noch länger Zeit geben sollte, ob sie denn greift. Denn vor vier Jahren wurde beschlossen, dass mehr auf unterschiedlichen Ebenen informiert wird, etwa auf Ebene der Krankenkassen oder im Bürgerbüro, sodass hier sozusagen der Zugang, die Barrierefreiheit größer und leichter ist.

Das war während der Corona-Pandemie genau das Problem. Können wir von daher nach diesen vier Jahren schon wirklich sagen, dass die Entscheidungslösung nichts gebracht hat?

DOMRADIO.DE: Das heißt, die Idee, die Menschen besser aufzuklären und immer wieder zu ermuntern, doch einen Organspendeausweis zu unterschreiben, ist eine gute Idee?

Schlögl-Flierl: Ja, weil es eine eigene Entscheidung ist. Bei diesem Thema sollte man sehr sensibel sein, denn für viele sind die Organe Ausdruck der Identität des Menschen.

DOMRADIO.DE: Der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Karl Laumann von der CDU hat sich für diese Widerspruchslösung ausgesprochen. Vertritt er damit eine katholische Haltung?

Schlögl-Flierl: Das maße ich mir nicht an zu sagen, ob er in dieser Frage katholisch ist oder nicht. Ich würde sagen, es gibt eine Vielfalt an Positionen zum Thema Organspende. Für die Kirche ist es ganz wichtig, immer zu sagen, dass es ein Akt der Nächstenliebe, der Solidarität ist, also etwas, das hochstehend ist und gelobt werden soll und nicht angemahnt oder getadelt werden soll.

Das ist ganz allgemein auch das Framing zur Lebend-Organspende. Von daher finde ich immer wichtig, dass genau dieses Ethische auch im Recht abgebildet wird. Deswegen ist die Widerspruchslösung mir nicht der richtige Weg.

DOMRADIO.DE: Wäre diese Regelung eine staatliche Bevormundung?

Schlögl-Flierl: So wird es überspitzt oft dargestellt, das stimmt. Aber ich bin da immer sehr vorsichtig. Was ist genau Bevormundung? Ich würde sagen, der Staat hat die Aufgabe, in diesem Feld aufzuklären, noch mehr das Thema voranzubringen. Zudem bin ich an sich froh, dass es wieder eine Gesetzesinitiative gab, weil hier noch mal deutlich das Thema auf die Agenda kam und in den Nachrichten das erste Topthema war.

Es ist gut, dass zum Thema Organspende dann auch sehr persönlich informiert wird. Aber die Aufgabe des Staates sehe ich darin, zu informieren und aufzuklären. Und auch das Nein zur Organspende ist etwas, was auf jeden Fall akzeptiert werden sollte. Das könnte leicht verloren gehen, wenn der Staat hier diese Änderung vornehmen würde.

DOMRADIO.DE: Natürlich leiden Menschen ganz furchtbar, die nicht mehr wissen, wie lange sie noch leben können, weil ihr Herz nicht mehr funktioniert und sie auf ein Spenderherz warten. Setzt man mit diesen nah gezeigten Fällen die Menschen nicht auch in ihren Augen unter Druck?

Schlögl-Flierl: Ich möchte mit einem Jein antworten. Ja, einerseits ist es immer gut, hinter den Zahlen die Personen zu erkennen und zu sehen, was tatsächlich mit diesen Zahlen an Schicksalen verbunden ist.

Aber wenn man andererseits sieht, dass diese Berichte dann für manche Menschen auch abstoßend sein können, dann antworte ich eher mit Nein. Also, an sich ist es gut, darüber zu berichten, aber es sollte nicht in emotionale Drucksituationen münden.

DOMRADIO.DE: Gibt es eine Lösung, die Sie im Sinne des Ethikrates kompakt zusammenfassen können? Was wäre da wünschenswert?

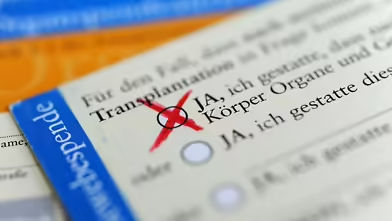

Schlögl-Flierl: Die Meinung zur Widerspruchslösung im Ethikrat ist sehr kontrovers. Da gab es Mitglieder des Ethikrat, die dagegen waren, es gab Mitglieder des Ethikrats, die dafür waren. Ich würde immer sagen, man muss auf das Leid der Patient:innen schauen, die auf ein Organ warten und sich selbst an die Nase fassen und sagen: Wie fülle ich meinen Organspendeausweis aus? Es gibt da verschiedene Optionen, man kann auch nur die Entnahme bestimmter Organe zustimmen oder allen oder man kann auch Nein ankreuzen.

Wichtig ist, dass man sich bei diesem Thema entscheidet und damit auch die Angehörigen entlastet. Denn in der ganzen Debatte kommen mir die zu wenig vor. Die Angehörigen werden oft in Entscheidungssituationen gebracht, die in sehr traurigen Umständen dann auch sehr schwierig zu treffen sind. Ich würde sagen, jede Person muss sich selbst fragen und entscheiden: Wie stehe ich selbst zum Thema Organspende? Das wäre mein Weg.

Das Interview führte Uta Vorbrodt.