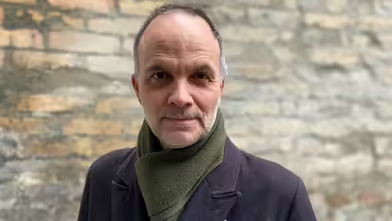

DOMRADIO.DE: In Auschwitz findet die zentrale internationale Gedenkfeier statt. Welche Bedeutung hat diese Feier denn?

Stefan Meetschen (Redakteur im Hauptstadtbüro der KNA): Eine sehr große. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzler Olaf Scholz werden da sein, genauso wie viele andere Staatsoberhäupter und Vertreter verschiedener anderer Organisationen in Auschwitz oder Oswiecim, wie die Stadt auf Polnisch heißt. Überlebende sind eingeladen, die mittlerweile in einem fortgeschrittenen Alter sind.

Man kann vermuten, dass diese Gedenkfeier die Letzte sein wird, die in dieser Konstellation stattfindet. Insofern ist diese Feier tatsächlich, wie mir der in Auschwitz lebende Seelsorger Pfarrer Manfred Deselaers sagte, ein deutlicher Einschnitt.

Nicht nur mit Blick auf die Überlebenden, auch mit Blick auf die anderen Gäste. Ein russischer Vertreter wird in diesem Jahr nicht da sein, obwohl das Lager vor 80 Jahren von der Roten Armee befreit wurde. Der Grund dafür ist der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine.

DOMRADIO.DE: Welche Bedeutung hat die Feier für Deutschland?

Meetschen: Viele hoffen, dass von dieser Veranstaltung ein wachrüttelndes Signal ausgehen wird. Wir erleben seit dem 7. Oktober 2023 eine furchtbare Renaissance des Antisemitismus auf deutschen Straßen und in deutschen Institutionen oder Universitäten. Das hätten viele nicht für möglich gehalten. Das ist ein Antisemitismus, der für unsere jüdischen Mitbürger lebensgefährlich ist, und für die restlichen Bürger ist er gefährlich, weil er gegen die Menschenwürde verstößt.

Wenn an dem früheren deutschen Tatort Auschwitz an die Ermordung von mehr als einer Million Menschen erinnert wird, an die systematische Ermordung von Juden, Sinti und Roma, Homosexuellen oder Polen durch deutsche Hand, dann zeigt uns das, wohin solche antisemitischen Vorfälle in letzter Konsequenz führen. Umso wichtiger ist es, dass auch der deutsche Bundespräsident in Auschwitz ist, auch wenn er selbst nicht reden wird, sondern das anderen überlässt.

DOMRADIO.DE: Jetzt mag ein schweigender Bundespräsident zwar ein starkes Bild hergeben, aber braucht es nicht auch klare Worte von deutscher Seite zu dem, was damals geschah und was auch heute geschieht?

Meetschen: Sicherlich, aber diese klaren Worte gibt es ja. Der Bundespräsident wird vermutlich heute auch nicht nur schweigen, sondern am Rande der Veranstaltung mit Journalisten sprechen und die richtigen Worte finden. Es gab auch schon vom Bundeskanzler in den vergangenen Tagen explizite und gute Äußerungen, klare Worte. Diese Woche gibt es auch im Bundestag eine offizielle Gedenkstunde, bei der der Bundespräsident sprechen wird.

Die Bundesfamilienministerin Lisa Paus hat sich heute auch schon zu Auschwitz geäußert und ein Programm angesprochen, dass den Titel "Jugend erinnert" trägt. Damit ermutigt sie junge Menschen, sich an authentischen Orten, also beispielsweise Vernichtungslagern, mit den Gräueltaten der Nazis auseinanderzusetzen. Das ist sehr wichtig, um die Erinnerung und das "Nie wieder" an die nächste Generation weiterzugeben. Auch der Bischof von Limburg, Georg Bätzing, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, hat neulich erst unterstrichen, dass es unsere Aufgabe bleibt, die Erinnerung an Auschwitz wachzuhalten.

DOMRADIO.DE: Gibt es aktuelle Beispiele, die ein Engagement für die Schwachen und die Opfer der NS-Zeit in der deutschen Politik zeigen?

Meetschen: Man muss nur in den Deutschen Bundestag schauen. Dort liegt beispielsweise gerade ein Antrag zur NS-Euthanasie und Zwangssterilisation, um diese Verbrechen noch besser aufzuarbeiten. Dazu soll es einen Antrag geben, mit dem sich der Bundestag gegen Antisemitismus an Schulen und Hochschulen positioniert. Im Bildungsbereich, der ja derzeit sehr im Fokus steht, soll jetzt auch noch nachgelegt werden, nachdem es im vergangenen Herbst schon einen Beschluss zum Antisemitismus gab. Viele erhoffen sich, dass das über die reine Symbolpolitik hinausgeht.

Wobei man auch visuelle und emotionale Zeichen nicht unterschätzen sollte. Die Bundestagspräsidentin Bärbel Bas eröffnet im Paul-Löbe-Haus die Ausstellung "Erinnerung an die Befreiung - Mahnung für die Demokratie" anlässlich der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz vor 80 Jahren. Auch das ist ein wichtiger Beitrag zum Gedenken und ein Zeichen des Widerspruchs gegen den Antisemitismus von heute.

Das Interview führte Lara Burghardt.