DOMRADIO.DE: Über Jesuiten gibt es seit Jahrhunderten viele Klischees. Sie seien klug, aber auch gerissen, gebildet, weltweit vernetzt. Wie schauen Sie denn auf Franziskus? Ist er ein typischer Jesuit, soweit man das sagen kann?

Pater Andreas R. Batlogg SJ (Jesuit, Theologe und Publizist): Ich denke schon. So überraschend seine Wahl war, aber er war bei der Wahl 55 Jahre im Orden, jetzt 65 Jahre, das prägt.

Und Jesuitsein erschöpft sich ja nicht darin, dass ich hinter meinem Namen ein Ordenskürzel SJ für Societas Jesu, also Gesellschaft Jesu, habe, sondern das ist eine Art zu beten, zu meditieren, aber auch zu denken und zu leben.

DOMRADIO.DE: Würden Sie sagen, es gibt Beispiele, wo man auch an der Vorgehensweise, an der Verhaltensweise erkennen kann, das Franziskus jesuitisch geprägt ist?

Batlogg: Unsere Spiritualität prägt sehr die "Unterscheidung der Geister". Das ist eine Vokabel, die er wieder in der Kirche popularisiert hat, würde ich sagen.

Gleichzeitig geht es eben nicht nur um eine Etikette oder eine Vokabel, die ich auf Entscheidungsvorgänge draufklebe, sondern um einen Prozess. Es ist eine Entscheidungsfindungskultur, die eingeübt werden kann. Und jetzt, wo Franziskus nach zehn Jahren eher als Zögerer oder als Zauderer kritisiert wird, er also nicht mehr so im Geruch steht, er sei ein Reform-Papst, wird doch deutlich, dass eine ignatianische Unterscheidung der Geister eine anspruchsvolle Sache ist, ein Prozess, auf den ich mich einlassen muss und nicht ein Taktieren oder Politisieren.

DOMRADIO.DE: Wie geschieht diese "Unterscheidung der Geister"?

Batlogg: Es ist ein Wahrnehmen der inneren Regungen und Bewegungen. Was treibt mich? Was spüre ich? Wohin zieht es mich?

Wie geht es mir, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe? Fühle ich mich dann getröstet oder ungetröstet wie unser Ordensgründer Ignatius von Loyola (1491-1556) sagt. Fühle ich mich freier, befreiter oder enger?

Das ist etwas, was Papst Franziskus jeden Tag macht. Antonio Spadaro von der Zeitschrift Civiltà Cattolica hat mal gesagt: "Entscheidungen trifft der Papst nicht am Schreibtisch, sondern in der Morgenmeditation." Und das spürt man da und dort.

DOMRADIO.DE: Jetzt haben Sie schon gesagt, dass der Papst mittlerweile eher als ein Zauderer wahrgenommen wird, vielleicht nicht mehr so als Reformer angesehen wird. Es fällt auf, dass er in den zehn Jahren sowohl die Reformer als auch die vermeintlich Konservativen enttäuscht hat. Ist dieses "einerseits, andererseits" auch typisch jesuitisch?

Batlogg: Ja, das sagt man uns nach. Et – et und nicht aut – aut. Also: und-und, nicht: entweder-oder. Der Papst lässt sich nicht instrumentalisieren, weder aus der einen noch aus der anderen Richtung. Und das hat sich auch ganz konkret an verschiedenen Beispielen gezeigt. zum Beispiel bei der Amazonien-Sondersynode.

Da ist er auf das Zweidritttel-Votum der stimmberechtigten Bischöfe in seinem nachsynodalem Schreiben noch nicht einmal eingegangen. Die hatten angeregt, über die Priester-Weihe von so genannten viri probati, also geeigneten Männern, die verheiratet sind, nachzudenken, und den Zölibat wenigstens dort am Amazonas freizustellen.

Wenn er den Eindruck hat, es geht um Politisieren, es geht um Lobbying, es geht um Gewinner und Verlierer, dann ist das für ihn keine echte Unterscheidung.

DOMRADIO.DE: Gibt noch andere Beispiele aus seiner Amtszeit, wo man sagen kann, das ist etwas gewesen, was auf diese besondere Spiritualität des Ordens zurückgeht?

Batlogg: Seine Predigten strotzen vor einem ignatianischen Geist, würde ich sagen. Er hat ja auch das IHS (jesuitische Abkürzung für: Iesum Habemus Socium, Wir haben Jesus als Gefährten, Anmerkung der Redaktion) in seinem Wappen, übrigens schon als Weihbischof, dann auch als Erzbischof, er hat es als Papst übernommen.

Das ist eine Äußerlichkeit, aber seine Methodik, seine Vorgehensweise in sich hineinzuspüren: Wie geht es mir damit? Es ist aber auch eine Haltung. Ich muss bereit sein, auf den Heiligen Geist zu hören und nicht nur sozusagen meine Lieblingsideen durchzuziehen.

Ich erinnere an "Evangelii gaudium", sein erstes großes Apostolisches Schreiben vom November 2013. Das ist ein Mammut-Programm für eine Kirche im Aufbruch, für eine Kirche, die an die Ränder geht, an die Peripherien, wie er das nennt. Das hängt natürlich mit seinem ganzen ignatianischen Hintergrund und mit einer Grundposition zusammen, die der Orden 1974/75 als Folge des Zweiten Vatikanischen Konzils getroffen hat, der er sich verschrieben hat.

Er war damals als Provinzial dabei. Glaube und Gerechtigkeit gehören demnach zusammen, lassen sich nicht trennen, und dafür hat der Orden eine vorrangige Option für die Armen gewählt. Ich denke, das zeigt sich auch in diesen zehn Jahren des Pontifikats.

DOMRADIO.DE: Er ist als Papst Lateinamerikaner und er ist Jesuit. Kann man da unterscheiden?

Batlogg: Manche werfen ihm vor, er führe die Kirche absolutistisch, beratungsresistent, träfe einsame Entscheidungen, wie eben ein Jesuiten-Provinzial, das ist der Leiter einer bestimmen Region unseres Ordens. Das ist ein Vorwurf, den beispielsweise Kardinal Müller, der ehemalige Präfekt der Glaubenskongregation, geäußert hat. Das denke ich nicht.

Die Weltkirche ist keine Jesuiten-Provinz. Aber es wäre doch naiv oder absurd zu meinen, dass sich eine Spiritualität nur in einem Ordenskürzel erschöpft. Das ist eine Weise zu denken, zu entscheiden, zu handeln, zu fühlen, zu leben.

DOMRADIO.DE: Es gibt einige Bischöfe, die Ordensmitglieder sind. Das ist gar nicht so selten. Für einen Papst ist die Ordensmitgliedschaft eher ungewöhnlich. Haben Sie eigentlich als Orden gemerkt, dass einer von Ihnen nun Papst ist? Oder hat Franziskus bewusst versucht, auf keinen Fall so eine Art Vorzugsbehandlung zu zulassen?

Batlogg: Ich denke, es gab am Anfang eine große Unsicherheit in unserem Orden. Denn es ist eben nicht vorgesehen, dass ein Jesuit Papst wird, auch nicht, dass Jesuiten Bischöfe werden.

Aber es gibt über 60 Jesuiten-Bischöfe weltweit im Moment. Die sind dann nicht mehr einem Provinzial oder dem Pater General, als dem obersten Jesuiten-"Chef" unterstellt. Der wird der schwarze Papst genannt, wegen seines schwarzen Talars, das er früher getragen hat. Da gab es dann schon die Frage innerhalb des Ordens, wie ist das, wenn sich der "weiße" Papst und der "schwarze" Papst treffen?

Drei Tage nach der Wahl von Franziskus gab es das dann, am 16. März war es eine sehr freundschaftliche Begegnung mit dem Pater Adolfo Nicolás. Und das erste amtliche Dokument des Papstes ist übrigens ein Brief an die Gesellschaft Jesu, in dem er sich für das Gebet des Ordens bedankt.

Ich würde sagen, wir sind stolz, dass dieser Mann Papst ist - jetzt. Aber damals, am 13. März 2013, sind wir, bin ich auf jeden Fall in eine Art Schockstarre verfallen, weil das eben nicht vorgesehen ist.

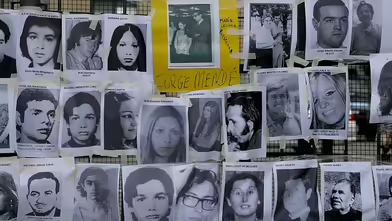

Jorge Mario Bergoglio war natürlich im Orden, Provinzial, er war danach sechs Jahre Rektor. Seine Amtszeit war sehr umstritten. Damals gab es eine Militärjunta in Argentinien, und da hatte er einen bestimmten Ruf - manche sagen sogar, dass die argentinische Jesuitenprovinz gespalten war.

DOMRADIO.DE: Er hat also seine ganz eigene Geschichte in diesem Orden. Er hat ja von Anfang an als Papst Wert auf Bescheidenheit gelegt. Er will an die Ränder gehen, hat er gesagt, und er hat das Wort von der verbeulten Kirche geprägt. Sie haben die Option für die Armen angesprochen, also auch der Kampf gegen die Armut, gegen die Ungerechtigkeit hat ihn geprägt. Jetzt ist er seit zehn Jahren Papst. Wie fällt denn Ihre persönliche Bilanz aus?

Batlogg: Ich glaube nach wie vor, dass er ein Reform-Papst ist und nicht nur deswegen, um meine beiden Franziskus-Bücher loszuwerden oder die Restauflage (lacht).

Ich denke, dass wir ihn immer noch zu sehr mit der europäischen Brille sehen. Wir hatten Professor Dr. Papst vor ihm, also Benedikt XVI., aber auch dieser Papst kennt europäische Theologen wie Congar oder de Lubac, oder Michel de Certeau. Und natürlich Romano Guardini. Das sind vielleicht Außenseiter-Theologen.

Aber das hat er ganz gut mit der argentinischen Variante von Befreiungstheologie, der Theologie des Volkes verbunden, die ein Lucio Gera entwickelt hat. Das prägt ihn sehr.

Wenn ich auf die zehn Jahre zurückschaue, dann gibt es sein Schreiben "Evangelii gaudium". Oder wenn ich an "Amoris laetitia" denke, das nachsynodale Schreiben zu den Familiensynoden und wahrscheinlich das umstrittenste päpstliche Dokument seit "Humanae vitae" von Papst Paul VI.. Wenn ich an "Laudato si" denke, eine Sozialenzyklika im Vorfeld des Pariser Klimaabkommens. Wenn ich an "Fratelli tutti" denke, eine Enzyklika, die auf die Corona-Pandemie reagiert hat. "Zeitenwende" ist da ein wichtiges Stichwort.

Wenn ich mir seine Kurienreform anschaue, die natürlich gedauert hat: Dikasterien gibt es jetzt statt Kongregationen. Frauen können Dikasterien leiten. Da hat sich wirklich viel getan.

Und alle seine Reisen waren mehr oder weniger politische Statements. Er war nicht in Berlin, er war nicht in Paris oder in Wien, er war in Myanmar und hat sich für Rohingyas eingesetzt.

Er war in Thailand, er war im Südsudan, er geht also an die Ränder und rückt damit auch Probleme und Länder und Menschen in den Fokus, die sonst nicht im Rampenlicht stehen. Und seine Reisen nach Lampedusa und Lesbos sind ja Chiffren geworden.

Das Interview führe Mathias Peter.