Eigentlich war Birkmann auf der Suche nach einem anderen vergessenen Werk, das sie in einem Online-Antiquariat aufgestöbert hatte, wie sie erzählt. Ein Privatmann schickte die bestellte Ware und schloss auf Birkmanns Interesse an Autorinnen aus den 1920er und 1930er Jahren.

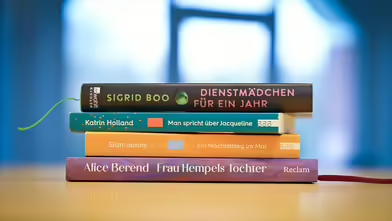

Er bot ihr auch Hollands Debütroman "Man spricht über Jacqueline" an, der 1930 zuerst im Ullstein Verlag erschienen war. "Das war ein großer Zufall, dass wir an das Buch gekommen sind, weil das überhaupt nicht mehr verfügbar war, auch wenn man gezielt danach gesucht hätte", sagt Birkmann.

Über Nacht zum Star

Der Roman erzählt die Geschichte einer jungen, lebenshungrigen Frau mit hedonistischem Lebensstil, die sich wegen ihrer Liebe zu einem Mann als braves Mädchen ausgibt und schließlich daran zerbricht. Was als Shakespeare-hafte Verwechslungskomödie beginnt, endet in einer Tragödie. Der Roman machte die junge Journalistin über Nacht zum Star, wie Birkmann in ihrem Nachwort zu der im November erschienenen Neuauflage im Rowohlt-Verlag schreibt.

In jüngster Zeit haben viele Verlage eigene Programme aufgelegt, um vergessenen Autorinnen wieder zu der Sichtbarkeit zu verhelfen, die sie zu ihren Lebzeiten hatten. Im Rowohlt-Verlag gibt es die Reihe "Entdeckungen", die von Birkmann und der Literaturwissenschaftlerin Nicole Seifert herausgegeben wird. Der Reclam-Verlag hat mit "Reclams Klassikerinnen" eine ähnliche Reihe, in der zuletzt "Frau Hempels Tochter" von Alice Berend erschienen ist. Der Roman erreichte nach seinem Erscheinen 1913 eine sechsstellige Auflage.

Von Nationalsozialisten verfolgt

Dass Autorinnen wie Berend oder Holland in Vergessenheit gerieten, ist jedoch kein Zufall. Ein Grund dafür ist die Verfolgung durch die Nationalsozialisten ab 1933. Das betreffe sehr viele Autorinnen dieser Zeit, sagt die Hamburger Literaturwissenschaftlerin Seifert, Autorin von "Frauen Literatur. Vergessen, abgewertet, wiederentdeckt".

Berend, zu Beginn des Kaiserreichs 1875 geboren, wuchs in einem großbürgerlichen, jüdischen Elternhaus in Berlin auf. Ihr Vater verlor sein Vermögen an der Börse und beging 1900 Suizid. Berend musste fortan Geld als Schriftstellerin verdienen. Das gelang ihr auch - ihre Romane erschienen im Fischer-Verlag mit Millionenauflage, wie die Germanistin Margret Greiner in ihrem Nachwort zur Neuauflage von "Frau Hempels Tochter" schreibt.

Der Roman zeichnet das liebevolle Bild eines kleinbürgerlichen Milieus, in dem Frau Hempel, eine Portiersfrau, alles tut, um ihrer Tochter ein Leben in besseren Verhältnissen zu ermöglichen. Es ist das Zeitzeugnis der sozialen Aufstiegsmöglichkeiten einer sich mobilisierenden Gesellschaft Anfang des 20. Jahrhunderts, ohne die prekären Lebensverhältnisse in der Großstadt Berlin zu beschönigen.

"Sexismus fasst das gut zusammen"

Berend war eine der meistgelesenen Schriftstellerinnen Deutschlands. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten aber wurden ihre Bücher verboten, 1935 emigrierte sie. Ihr Mann ließ sich von ihr scheiden und übernahm ihr Vermögen sowie ihr Haus in Zehlendorf. Krank und verarmt starb sie 1938 in Florenz, wie Greiner schreibt.

Doch auch zu anderen Zeiten seien erfolgreiche Autorinnen vergessen worden, sagt Seifert. Das sei allerdings nicht einfach so passiert, dahinter stünden Entscheidungen von Verlagen, Bücher nicht wieder aufzulegen. "Der literarische Wert wurde Werken von Schriftstellerinnen aktiv aberkannt. Sexismus fasst das gut zusammen", sagt Seifert.

Dass Verlage nun wieder Werke von Autorinnen neu auflegen, ist das Ergebnis des Engagements vor allem von Literaturwissenschaftlerinnen, die sich miteinander vernetzen und austauschen, wie Seifert und Birkmann beschreiben. In den vergangenen Jahren sei das Bewusstsein für das weibliche Werk gewachsen.

Inspirationen holen sich Birkmann und Seifert zudem bei englischsprachigen Neuerscheinungen - wie im Fall der walisischen Autorin Sian James, deren Roman "Ein Nachmittag im Mai" aus dem Jahr

1975 im Februar neu erschienen ist. Auch Übersetzerinnen geben manchmal Hinweise. So kam es zur Neuveröffentlichung von "Dienstmädchen für ein Jahr" der norwegischen Autorin Sigrid Boo (1898-1953), der jüngsten Publikation in der Reihe "Entdeckungen".

Etwa eineinhalb Jahre dauere es von der Entdeckung über die Klärung der Urheberrechte und einer möglicherweise nötigen Übersetzung bis zur Veröffentlichung, sagt die Wahl-Berlinerin Birkmann. Stoff für weitere Neuveröffentlichungen hätten sie noch genug.

Katrin Holland, die zunächst vor den Nationalsozialisten nach Italien floh und von dort bei der Rettung anderer Flüchtlinge half, emigrierte Ende der 1930er Jahre in die USA. Dort begann ihre zweite Karriere als Autorin von Spionage- und Kriminalromanen unter dem Pseudonym Martha Albrand. Ihr erstes Werk jedoch war damals bereits in Vergessenheit geraten.