Bereits in der ersten Sitzungswoche Mitte Januar wollen sich die Abgeordneten von SPD, Union, Grünen, FDP und Linken zusammensetzen und über eine mögliche Streichung des Paragrafen 219a diskutieren. Eine entsprechende Bundesratsinitiative hat die Länderkammer in ihrer letzten Sitzung vor Weihnachten eingebracht.

Die Kirchen, aber auch etliche Unionsvertreter haben die große Sorge, dass mit einer möglichen Aufhebung des Werbeverbots das mühsam ausgehandelte Gesamtkonzept rund um Schwangerenberatung und Abtreibungsverbot infrage gestellt werden könnte. Der Diskurs dürfe nicht hin zu einer "Normalisierung" von Schwangerschaftsabbrüchen gehen, sagte etwa der Leiter des Katholischen Büros in Berlin, Karl Jüsten, in einem Interview der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA).

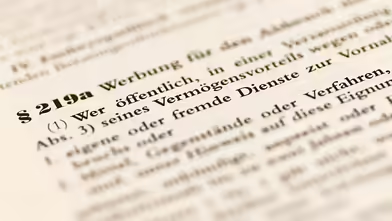

"Das Anbieten, Ankündigen oder Anpreisen" von Schwangerschaftsabbrüchen

Das Amtsgericht Gießen hatte sich bei der Urteilsbegründung auf den Paragrafen 219a im Strafgesetzbuch berufen. Dieser untersagt "das Anbieten, Ankündigen oder Anpreisen" von Schwangerschaftsabbrüchen aus finanziellem Vorteil heraus oder wenn dies in "grob anstößiger Weise" geschieht.

Vertreter verschiedener Parteien wie SPD, FDP, Grüne und Linke stören sich an dem Urteil und halten den Paragrafen für überholt, zumal er ausgerechnet 1933 in Kraft trat. Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) spricht von einem "Relikt aus der Nazi-Zeit". Dabei reicht die Konzeption des Gesetzes allerdings zurück in die Zeit der Weimarer Republik, wie Jüsten erläutert. Mit Blick auf das "Nazizeit-Argument" spricht er von Polemik.

Schutzpflicht des Staates

Als weiteres Argument für eine Streichung führt etwa die Linke an, die Ärzte "vollständig entkriminalisieren" zu wollen. Hier weist Jüsten auf die Schutzpflicht des Staates hin. Aus dieser Pflicht heraus folgerte das Bundesverfassungsgericht bei seinem Entscheidung 1993, dass die schwangeren Frauen ergebnisoffen, aber zielorientiert in Richtung des Schutzes des ungeborenen Lebens beraten werden müssten.

Die grundsätzliche Missbilligung der Abtreibung bleibe bestehen bei dem mühsam nach der Wende ausgehandelten Kompromiss, "mit dem die Kirche nie glücklich war", wie Jüsten betont. Der Schwangerschaftsabbruch solle eben nicht als eine "normale ärztliche Maßnahme" behandelt werden.

Informationen zu Folgen und Risiken

Auch das Argument, durch das Werbeverbot seien die Betroffenen in ihrem Recht auf Information beschnitten, mag Jüsten nicht gelten lassen: Für kaum eine andere Gruppe gebe es ein umfangreicheres Netz an individuellen Beratungs- und damit auch Informationsangeboten. Das beweise schon eine einfache Google-Suche.

Jüsten weist darauf hin, dass sowohl in einer Beratungsstelle als auch bei ihrer Frauenärztin die Betroffenen über die Möglichkeiten, Folgen und Risiken des Schwangerschaftsabbruchs und mögliche Alternativen informiert würden: "Gerade weil die Beratung frei ist von wirtschaftlichen oder anderen Eigeninteressen, soll derjenige, der berät, nicht die Abtreibung durchführen", erklärt er.

Streichen?

Seine Sorge, dass die Aufhebung des Werbeverbots nur ein erster Schritt sein soll zu einer allgemeinen Lockerung, scheint nicht unbegründet: "Sinnvoll wäre es deshalb, die Paragrafen 218 (Abtreibungsverbot) bis 219b im Strafgesetzbuch ersatzlos zu streichen", schreibt etwa die linke Bundestagsabgeordnete Halina Wawzynika auf ihrer Homepage.

Inzwischen liegen Gesetzentwürfe der SPD, der Grünen und eben der Länder vor. Zu einem ersten informellen Treffen im Dezember im Bundestag auf Einladung der Grünen-Frauenpolitikerin Ulle Schauws, zu dem die gegen eine Streichung positionierte AfD nicht eingeladen war, kamen auch Vertreter der Union.

Deren Abgeordete wie Elisabeth Winkelmann-Becker und Annette Widmann-Mauz (beide CDU) wollen eine erneute Diskussion über Abtreibungen vermeiden. Sie bleiben dabei, dass es nicht um die Abschaffung des Paragrafen gehen könne, sondern lediglich um eine schärfere Trennung von Information und Werbung. Dazu brauche es aber "keine vorschnelle Gesetzesänderung", argumentieren sie. Auch sie befürchten, dass das Schutzkonzept an sich infrage gestellt werden könnte, wenn "Hand an den Paragrafen 219a gelegt wird".