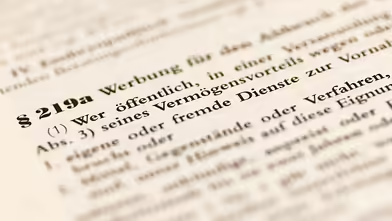

In einem Gesetzentwurf setzen sich die Länder Berlin, Hamburg, Thüringen, Brandenburg und Bremen für eine Abschaffung des Paragrafen ein. Über das Werbeverbot wird seit Monaten diskutiert. Der Paragraf soll verhindern, dass ein Schwangerschaftsabbruch als normale ärztliche Leistung dargestellt und kommerzialisiert wird.

"Breite gesellschaftliche Unterstützung"

Anlass für die derzeitige Debatte ist die Verurteilung der Gießener Ärztin Kristina Hänel Ende 2017 wegen unerlaubter Werbung für Schwangerschaftsabbrüche auf ihrer Internetseite. Die große Koalition verständigte sich im März darauf, dass das SPD-geführte Justizministerium einen Vorschlag zur Neuregelung vorlegen soll. Die Union ist gegen die Abschaffung, große Teile der SPD dafür.

Der Berliner Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) erklärte, es gebe eine "breite gesellschaftliche Unterstützung" für eine Abschaffung des entsprechenden Paragrafen 219a. Frauen bräuchten in einer Notsituation eine "schnelle, sachliche und medizinische Information". Ärzte dürften nicht dafür kriminalisiert werden, wenn sie ihrer Aufklärungspflicht nachkämen.

Kritik an Abschaffungsplänen

Bayerns Justizminister Winfried Bausback (CSU) kritisierte den Entwurf der Länder. Die Regelung zum Schwangerenberatungskonzept sei das Ergebnis eines harten Ringens gewesen. Es sehe den Schutz des ungeborenen Lebens durch eine "regulierte und qualifizierte Beratung" vor.

Es wäre widersprüchlich, wenn der Gesetzgeber zum einen eine Beratung verlange und gleichzeitig Werbung erlaube, die möglicherweise den Willen zum Schwangerschaftsabbruch stärke. Die freie Arztwahl werde durch den Paragrafen nicht tangiert. Es gebe keine Gründe für die Aufhebung des Paragrafen. Wer sie fordere, lege "die Axt an die Wurzel des hart errungenen Kompromisses", so Bausback.

Die Beratungen über den Entwurf werden in den entsprechenden Ausschüssen fortgesetzt.

Katholische Kirche für Werbevorbot

Auch die katholische Kirche spricht sich für die Beibehaltung des Paragrafen 219a aus. Ein allgemeines Informationsdefizit, von dem oft die Rede sei, gebe es nicht. Befürworter des Werbeverbotes sagen, der Paragraf verbiete nur die öffentliche Information durch jene, die selbst mit Abtreibungen Geld verdienen.

Sichtlich verstimmt reagierte die Unionsspitze: Fraktionschef Volker Kauder (CDU) und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt nannten das Verhalten der SPD sogar "inakzeptabel". Im Anschluss an den Parteitag am vergangenen Sonntag hatte der SPD-Parteivorstand mit Blick auf das Werbeverbot für Abtreibungen den Druck erhöht: Sollte es bis zum Herbst in der Frage einer Neuregelung des Paragrafen 219a nicht zu einer Einigung kommen, werde die SPD einen Gruppenantrag in den Bundestag einbringen und sich dort eigene Mehrheiten suchen. Die FDP signalisierte bereits ihre Unterstützung.

Unterdessen heißt es aber aus SPD-Kreisen, erste Gespräche innerhalb der Regierung seien angelaufen, um einen Kompromiss auszuloten. Nach Medienberichten sollen sich Justizministerin Katarina Barley, Familienministerin Franziska Giffey (beide SPD) und Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mit Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) über das weitere Vorgehen verständigen. Auch im Bundesrat ist der Paragraf 219a an diesem Freitag Thema: Die Bundesländer Berlin, Hamburg, Thüringen, Brandenburg und Bremen haben ebenfalls eine Initiative vorgelegt. Sie wollen die Regelung ganz streichen.

"Grob anstößig"

Auslöser für die Debatte: Das Amtsgericht Gießen hatte die Ärztin Kristina Hänel Ende 2017 wegen unerlaubter Werbung für Schwangerschaftsabbrüche zu einer Geldstrafe verurteilt. Die Richter beriefen sich dabei auf den Paragrafen 219a. Dieser untersagt "das Anbieten, Ankündigen oder Anpreisen" von Schwangerschaftsabbrüchen aus finanziellem Vorteil heraus oder wenn dies in "grob anstößiger Weise" geschieht. Angezeigt worden war sie – wie auch andere Ärzte, die öffentlich darauf hinweisen, dass sie Abtreibungen durchführen - von Abtreibungsgegnern.

Grüne, Linke und die SPD legten bald darauf Gesetzentwürfe vor, die eine Abschaffung des Paragrafen vorsehen, die FDP brachte schließlich eine Initiative ein, die eine stärkere Unterscheidung zwischen Information und Werbung vorsieht. Um den Koalitionsfrieden nicht zu gefährden, verzichtete die SPD – zumindest vorerst – auf ihren Antrag. Stattdessen vereinbarten die Koalitionsspitzen, dass das SPD-geführte Justizministerium einen neuen Gesetzentwurf vorlegen soll. In der Sache aber schien sich bis zum Wochenende nicht viel zu bewegen, bis die SPD den Druck durch die angekündigte Frist erhöhte.

"Es geht um Information"

Wie nun eine Einigung aussehen kann, ist fraglich: Barley und Giffey drängen auf Änderungen: "Es geht nicht um Werbung, es geht um Information", betonte Barley. Betroffene Frauen bräuchten Unterstützung in einer persönlichen Krisensituation. "Dafür ist es wichtig, dass Ärztinnen und Ärzte, die solche Eingriffe vornehmen, darüber auch informieren dürfen", sagte Barley. Auch Spahn möchte die betroffenen Frauen gut informiert wissen, betont aber: "Dieses Ziel ist aus meiner Sicht umfänglich ohne eine Änderung des 219a zu erreichen."

Diese Ansicht vertritt auch die katholische Kirche. Ein allgemeines Informationsdefizit, von dem oft die Rede ist, gibt es aus ihrer Sicht nicht. Der Paragraf verbiete nur die öffentliche Information durch jene, die selbst mit Abtreibungen Geld verdienen. Informationen durch neutrale Organisationen und in Konfliktberatungsstellen seien hingegen nicht verboten. Und auch der Arzt dürfe im persönlichen Gespräch die betroffenen Frauen umfassend informieren – nur eben nicht öffentlich, also etwa auf der eigenen Website.

Werbung vs. Objektivität

Das Katholische Büro, die Verbindungsstelle zwischen Kirche und Politik in Berlin, begründet die kirchliche Haltung vor allem damit, dass Abtreibung keine normale Dienstleistung sei. Dies habe nicht zuletzt das Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber mit auf den Weg gegeben. "Sinn dieser Vorschrift ist, einer Tendenz entgegenzuwirken, Schwangerschaftsabbrüche wie eine normale ärztliche Dienstleistung aussehen zu lassen", betont die stellvertretende Leiterin des Büros, Katharina Jestaedt: "Und deswegen ist es dann auch egal, ob die öffentliche Information eher werbenden Charakter hat oder eher objektiv daherkommt."