In der französischen Theologie des 20. Jahrhunderts wird der Jesuit Jean Danielou (1905-1974) in einem Atemzug mit seinem Lehrer und Ordensbruder Henri de Lubac (1896-1991) genannt, ebenso mit den Dominikanern Yves Congar (1904-1995) und Marie-Dominique Chenu (1895-1990), geistiger Wegbereiter der Arbeiterpriester-Bewegung.

Sie alle firmieren unter dem Label der "Nouvelle Theologie" (Neuen Theologie), die sich in den 1930er bis 50er Jahren kritisch mit der römisch verordneten traditionellen Theologie der Scholastik und mit dem Marxismus auseinandersetzte.

Im Dialog mit der Moderne

Zurück zu den Quellen: Mit einer Rückbesinnung auf die Tradition der Bibel und der frühen Kirchenväter suchte die vor allem aus der Frankophonie und dem Ordensleben stammende "Nouvelle Theologie" nicht nur die Ursprünge des christlichen Glaubens auf. Sie suchte auch Wege, um in Dialog mit der modernen Gesellschaft sowie mit anderen Konfessionen und Religionen zu kommen.

Auch weitere damals modern denkende katholische Theologen wie der Schweizer Hans Urs von Balthasar oder der Bayer Joseph Ratzinger schlossen sich solchen Fragestellungen an, um von den Quellen her neue Impulse für den Glauben des 20. Jahrhunderts zu erhalten. Als großer Kenner der Bibel, der Kirchenväter und der frühen Kirche bereicherte der französische Jesuit Danielou auch das Zweite Vatikanische Konzil (1962-1965).

Zu den frühchristlichen Quellen

Danielou wurde 1905 in Neuilly-sur-Seine bei Paris geboren, einem der bevorzugten Wohnorte des arrivierten Bürgertums. Mit 24 Jahren trat er in die Gesellschaft Jesu ein und ging theologisch bei Henri de Lubac in die Lehre. 1942 gründeten die beiden die Reihe "Sources Chretiennes", eine kritische Edition frühchristlicher Quellen.

Schon bald lehrte Danielou auch selbst; unter anderem am Institut Catholique von Paris, wo er in den 60er Jahren der Katholischen Fakultät als Dekan vorstand. Währenddessen verfasste er weiter zahlreiche Beiträge und Monografien über die Lehren der frühen Kirchenväter. Zudem befasste er sich etwa mit der Lehre und den Symbolen der frühen Christen sowie mit den Schriftfunden von Qumran (1947-1956) am Toten Meer im Kontext des Urchristentums.

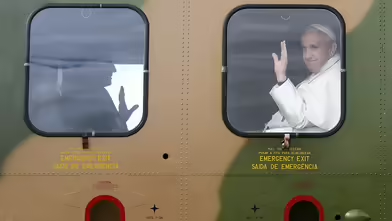

Abgehoben wirkte der hochbegabte Theologe dabei nicht – im Gegenteil. Er suchte die Menschen und das Gespräch, mit religiösen und mit nicht religiösen gleichermaßen; war ein Seelsorger, der auch dahin ging, wo es wehtut, an die Ränder der Pariser Gesellschaft. Danielou war, wie man heute sagen würde, ein Franziskus-Mann.

Geweihte Diakoninnen?

Anders als manch einer seiner Mitstreiter geriet er auch nicht in theologische Konflikte mit dem römischen Lehramt. Veröffentlichungs- oder Lehrverbote, wie sie etwa Congar oder de Lubac unter Papst Pius XII. erhielten, gab es für ihn nicht. Beim Konzil, an dem er auf Einladung von Johannes XXIII. als Peritus (Berater) teilnahm, schlug der Jesuit vor, nach dem Vorbild der Urkirche wieder geweihte Diakoninnen einzuführen. Der Vorschlag fand aber keine Mehrheit.

Dass Danielou kein theologischer Außenseiter war, zeigt auch, dass ihn Papst Paul VI. im April 1969 zum Kardinal ernannte; eine Ehrung, gegen die er sich zuvor länger gesträubt hatte. Weltliche Ehren kamen hinzu: 1972 wurde Danielou Mitglied in der Academie Francaise und in der Akademie der Wissenschaften Italiens (Accademia Nazionale dei Lincei).

Wie so viele Konzilstheologen beobachtete der Jesuit die Entwicklung der Kirche nach den Weichenstellungen dieser großen Kirchenversammlung eher kritisch; nicht zuletzt die Aufweichung von Ordensregeln und deren Zug hin zur Welt von heute. Dabei ließ er selbst als Ordensmann und Priester nicht von der Welt und ihren Schattenseiten ab.

Die Umstände seines Todes am 20. Mai 1974 lassen aufhorchen: Kardinal Danielou erlitt im Treppenhaus eines Pariser Bordells einen Herzinfarkt - "in Ausübung seiner seelsorglichen Tätigkeit", wie formuliert wurde - der Seelsorge an Prostituierten. Vielleicht auch ein wenig deshalb spricht sein Ordensbruder Franziskus heute von einer "verbeulten Kirche an der Seite der Armen".