DOMRADIO.DE: Wie sehr hat sie die Nachricht vom Tod überrascht?

Néstor Borri (Theologe und Mitbegründer des Vereins "Factor Francisco" in Argentinien): Das war ein Schock. Nach seinem Krankenhausaufenthalt dachte ich, er würde sich noch einmal zurückkämpfen und dass der Moment noch nicht gekommen ist. Aber dann sahen wir, wie schwach er beim Ostergottesdienst war, deswegen war die Nachricht von seinem Tod überraschend und auch wieder nicht überraschend.

Wenn ich auf die vergangenen Wochen und auf das, was Franziskus alles noch gemacht hat, zurückblicke, scheint es mir, als wären diese ganzen "spontanen" Auftritte und Besuche einem Plan gefolgt, als wollte er sich verabschieden. Ich glaube, es war so etwas wie seine persönliche Karwoche. Besonderen Eindruck hat bei uns Argentiniern hinterlassen, als er kürzlich im Petersdom auftauchte und anstatt seiner Soutane einen Poncho trug, einen traditionellen argentinischen Umhang. Das hat für bei uns für viel Aufmerksamkeit gesorgt, weil alle Argentinier dachten: "Er ist einer von uns."

DOMRADIO.DE: Wie haben die Menschen in Argentinien auf seinen Tod reagiert?

Borri: Zu Lebzeiten wurde er auch von vielen kritisch gesehen, aber jetzt in seinem Tod ist das ganze Land in Trauer geeint. Es gibt Anerkennung für ihn und sein Lebenswerk jenseits aller Widersprüchlichkeiten und der Kritik an seiner Person, auch von denen, die der Kirche nicht nahestehen oder nicht gläubig sind. Die Menschen erinnern sich an die persönlichen Begegnungen mit ihm, als er noch Erzbischof von Buenos Aires war.

Für die Argentinier ist er eine herausragende Figur, jemand, der uns eint, wie es vielleicht sonst nur Diego Maradona geschafft hat. Wir bei "Factor Francisco" haben diesen Vergleich schon häufiger gezogen und man kritisiert uns dafür auch. Aber Franziskus hat uns in unserer Identität in ihrer Komplexität und in allen ihren Widersprüchen repräsentiert, wie Maradona, der bei uns fast wie ein Heiliger verehrt wird.

Franziskus schrieb einmal: "Das Volk ist eine 'mythische' Kategorie und keine 'logische'". Er meinte damit, dass die Gesellschaft mehr ist als die bloße Summe von Individuen, eine Volkseele.

DOMRADIO.DE: Bis zuletzt hatten die Argentinier gehofft, dass der Papst auch mal sein Heimatland besucht, er war in so vielen Ländern, fast scheint es, als habe er einen Bogen um Argentinien gemacht. Haben Sie eine Erklärung dafür?

Borri: Ich habe mir seinen Besuch auch immer gewünscht und gleichzeitig war ich überzeugt, dass er niemals kommen würde. Er liebte Argentinien, er hat seine Heimat immer vermisst und sich immer sehr dafür interessiert, was bei uns los ist. Gerade jetzt, wo Argentinien eine so schwere wirtschaftliche und politische Krise erlebt, war er immer im Gebet und in Gedanken bei uns.

Während seines Pontifikates gab es in Argentinien vier Präsidenten, die jeweils ihre eigenen, schwierigen Positionen zum Papst bzw. zu ihm, als er noch Erzbischof von Buenos Aires war, hatten. Ich glaube, er wollte sich nicht in von der argentinischen Politik vereinnahmen lassen und das hätte sein Besuch sicherlich bedeutet. Er hat einmal gesagt, dass er nach Argentinien kommen würde, wenn er das Gefühl hätte, dass sein Besuch das Land einen und nicht spalten würde.

Aber ich und viele Argentinier hätten sich diesen Besuch wirklich gewünscht, in schweren Zeiten wie diesen hätten wir seinen Besuch als Zeichen der Hoffnung sehr gebraucht.

DOMRADIO.DE: Was macht der Verein "Factor Francisco"?

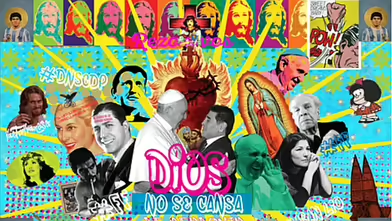

Borri: Wir haben uns 2019 gegründet mit dem Ziel, über seine Texte zu reflektieren und seine Botschaft über die sozialen Medien, Kunst und in Büchern zu den Menschen bringen, auch zu denen, die kirchenfern sind. Franziskus hat uns alle dazu aufgefordert, "un lío" zu machen, also "Chaos" oder "Durcheinander" im positiven Sinne, im Sinne von Aktivität, Engagement und dem Verlassen der eigenen Komfortzone, um die Welt zum Besseren zu verändern.

Wir verstehen uns nicht als Papst-Fans, aber seine Gedanken sind es wert, für die Menschen übersetzt und verbreitet zu werden. Das kann man mit einem Fußballspiel vergleichen: Der Papst flankt uns die Bälle rüber und wir müssen sie nur noch ins Tor schießen.

DOMRADIO.DE: Was ist die zentrale Botschaft des Papstes, die sie verbreiten wollen?

Borri: Für uns ist es zum einen das, was er schon in seinem ersten Angelus gesagt und danach immer wiederholt hat: "Gott wird nicht müde zu verzeihen!“ Es ist keine Banalisierung von Schuld, es geht darum, dass wir eine Last abgenommen bekommen. Davon ausgehend versteht man Franziskus, seine Nähe zu den Menschen und sein Thema der Barmherzigkeit. Und der andere zentrale Satz, den ich vor allem in den vergangenen zwei, drei Jahren gehört habe: "Die Kirche ist für alle“, für Menschen anderen Glaubens, anderer Sexualität, Zweifelnde, auch die, die gar nicht glauben, wirklich alle. An diese Botschaft wird man sich auch noch erinnern, wenn wir in einigen Wochen einen neuen Papst bekommen werden.

DOMRADIO.DE: Sind Sie ihm persönlich begegnet?

Borri: Im Jahr 2019 hat er mich und Santiago Barassi, mit dem ich Factor Francisco gegründet habe, empfangen und erinnere mich an ein sehr schönes, herzliches Treffen. Fast eine Stunde plauderten wir über Argentinien, Fußball, Tango und gemeinsame Bekannte. Und am Ende sagte er zu uns: "Ich werde in mein Papsttagebuch schreiben: Heute habe ich zwei verrückte Argentinier getroffen!" und mir rutschte heraus: "Schreiben Sie, dass es drei verrückte Argentinier waren!“ und wir lachten alle.

DOMRADIO.DE: Werden Sie mit "Factor Francisco“ weitermachen?

Borri: Wir haben immer gesagt, dass wir das nicht ewig fortführen, wie es bis heute bei Johannes Paul II. oder Benedikt XVI. der Fall ist. Franziskus wollte nicht, dass man ihm ein Denkmal setzt. Bei unserem Besuch 2019 sagte er uns: "Bitte glorifiziert mich nicht. Ich bin ein ganz normaler Mensch, ein armer Sünder, der auf den Stuhl Petris gesetzt wurde und jetzt seine Pflicht erfüllt.“ Wir werden Factor Francisco irgendwann in etwas Neues überführen. Das wird nicht einfach sein, denn wir hängen daran. Aber es muss etwas Neues für nachfolgende Generationen entstehen, ohne dass wir ständig in Trauer zurückblicken.

Das Interview führte Ina Rottscheidt.

![]()