DOMRADIO.DE: Worauf muss man sich grundsätzlich einstellen, wenn man Flüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen möchte?

Irene Porsch (Flüchtlingsbeauftrage des Diözesan-Caritasverbands im Erzbistum Köln): Grundsätzlich sollte man sich darauf einstellen, dass man hier keine Feriengäste beherbergt, die für ein bis zwei Wochen bleiben, um Stadt und Kultur zu genießen und dann wieder in ihre eigenen vier Wände zurückkehren.

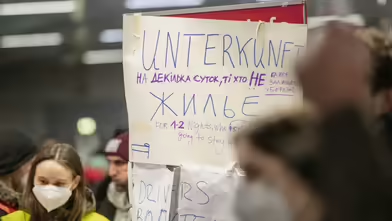

Vielmehr hat man es mit Menschen zu tun, die von heute auf morgen ihre Heimat verlassen mussten und das Nötigste mitgenommen haben, teilweise nur in Plastiktüten oder in Koffern. Sie haben auch schon einen Weg mit zum Teil erschütternden Kriegserlebnissen hinter sich.

Außerdem sind sie auch nicht "vollständig" hier. Die Ehemänner, Partner, Freunde und Verwandten sind noch in der Ukraine und somit ist auch der Kopf natürlich in dem Land, aus dem sie fliehen mussten.

Der Alltag wird sich daher auch viel darum drehen, den Kontakt dahin zu halten. Gibt es neue Nachrichten? Sind meine Freunde sicher? Wie sieht es insgesamt gerade in der Ukraine aus? Und das wirkt sich natürlich auch auf das Miteinander im Wohnen aus.

DOMRADIO.DE: Wie ist das, wenn man Geflüchtete eine Zeit lang aufnehmen will? Die Dauer ist wahrscheinlich noch gar nicht abzusehen, oder?

Porsch: Nein, das ist noch überhaupt nicht abzusehen. Aber wir müssen jetzt schon feststellen, dass es lange dauert. Dieser Krieg ist jetzt zwei Wochen alt und es zeichnet sich immer mehr ab, dass die Rückkehrmöglichkeiten immer weniger werden. Schauen Sie sich Städte wie Charkiw oder auch Kiew an. Da ist ganz viel Infrastruktur zerstört.

Migrationsexperten gehen mittlerweile schon davon aus, dass Geflüchtete aus der Ukraine im Durchschnitt bis zu fünf Jahre bleiben werden. Solange muss man sie nicht privat beherbergen, aber wenn wir uns angucken, wie die Wohnsituation in den Metropolen - zum Beispiel in Köln, Düsseldorf oder Berlin ist -, können wir auch davon ausgehen, dass die Menschen nicht schnell einen anderen Wohnraum finden.

DOMRADIO.DE: Bei diesen Ereignissen kann es auch sein, dass die Menschen traumatisiert sind. Wie gilt es damit umzugehen? Wie erkennt man das überhaupt?

Porsch: Als nicht ausgebildeter Privatmensch kann man Traumata nur begrenzt erkennen. Man kann Zeichen von nächtlichen Tränen, vom Aufschrecken, Albträumen oder Stress-Reaktionen sehen. Bei solchen Anzeichen kann ich nur empfehlen, professionelle Beratungsstellen aufzusuchen oder die Geflüchteten dazu ermuntern, diese selbst aufzusuchen.

Man kann sich zunächst einen Termin beim Arzt holen, um sich das genauer anzugucken. Das ist wichtig, denn zum einen sind Kriegstraumata im Miteinander emotional und psychisch sehr anstrengend, zum anderen brauchen sie professionelle Begleitung.

Man kann sich zum Beispiel an die Fachdienste der Caritas wenden, die Kontakt zu psychosozialen Zentren und dem Therapiezentrum für Folteropfer haben. Da sind Fachleute, die wirklich ausgebildet sind, um Menschen in ihrer Not zu begleiten.

DOMRADIO.DE: Bei wem kann man sich sonst noch melden, wenn man Unterstützung sucht? Oder auch wenn man Flüchtlinge aufnehmen möchte und vielleicht noch mit dem Gedanken hadert?

Porsch: Die großen Kommunen in NRW haben nach und nach schon zentrale Anlaufstellen benannt. Aber wir haben auch in der Aktion "Neue Nachbarn" im Erzbistum Köln Integrationsbeauftragte in allen Stadt- und Kreisdekanaten in den Regionen.

Diese fungieren als Anlaufstellen rund um ehrenamtliches Engagement und können auch gut vermitteln und unterstützen bei der Frage: Möchte ich jemanden aufnehmen? Habe ich auch die Rahmenbedingungen, um das zu gewährleisten?

Das Interview führte Florian Helbig.