DOMRADIO.DE: Was war das für eine Kirche, die 1894 gebaut und keine 100 Jahre später wieder von der DDR weggesprengt wurde?

Ute Zimmermann (Mitglied des Gemeindekirchenrats der Kapelle der Versöhnung): Der Bau der evangelischen Versöhnungskirche ist dem rasanten Bevölkerungswachstum Berlins zu verdanken. Aufgrund der zunehmenden Industrialisierung wuchs die Einwohnerzahl rasend schnell. 1825 waren es noch 220.000 Einwohner, dann wuchs die Bevölkerung auf 1,6 Millionen.

Für die Menschen, die aus den umliegenden Dörfern Brandenburgs und Mecklenburg-Vorpommerns kamen, wurden Wohnungen gebaut. Es entstanden neue Stadtviertel, die auch neue Kirchenbauten nach sich zogen. Die damalige Kaiserin Viktoria Auguste, die von den Berlinern "Kirchen-Gustl" genannt wurde, unterstützt den Bau vieler dieser Kirchen und gab der Versöhnungskirche ihren Namen.

DOMRADIO.DE: Wir erinnern uns zurück, 1961 wurde die Mauer gebaut. War die Kirche damit schon dicht?

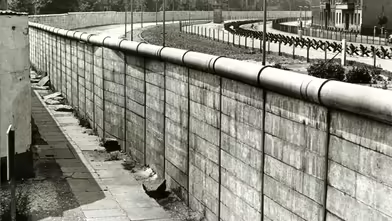

Zimmermann: Ja, das ist ganz interessant. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Berlin in vier Sektoren aufgeteilt. Bekanntermaßen entstand aus dem damaligen sowjetischen Sektor Ostberlin. Mit dem Bau der Mauer am 13. August 1961 verlief die Grenze circa vier Meter vom Eingang der Kirche Bernauer Straße entfernt entlang. Sie stand auf der Ostseite. Die Gemeinde befand sich aber im Wesentlichen im französischen Sektor in Westberlin.

Es entstand eine Situation, dass hinter der Mauer eine Kirche stand, die niemandem mehr dienen konnte. Die Gemeinde auf der Westseite konnte nicht hineingehen, weil da die Mauer stand. Die Gemeinde auf der Ostseite konnte sie nicht nutzen, weil die Kirche auf dem Todesstreifen stand.

DOMRADIO.DE: Es hat immerhin bis 1985 gedauert, bis die DDR die Kirche mit Sprengladungen "loswerden" konnte. Warum musste das überhaupt sein?

Zimmermann: Die Versöhnungskirche verstellte den Grenzsoldaten den Postenweg inmitten von so genannter Vorder- und Hinterlandmauer. Die Grenzsoldaten haben fortlaufend das sogenannte mangelnde Sicht- und Schussfeld in den Sperranlagen des Todesstreifens moniert.

Aufgrund der erwartbaren Proteste, kirchlicher Proteste und wahrscheinlich des Aufschreis der westlichen Welt, sah die SED-Führung zunächst keine Möglichkeit und sah von weiteren Maßnahmen ab. Dann aber setzten lange Verhandlungen ein.

DOMRADIO.DE: Sie selber waren damals keine Augenzeugin, sie waren nicht vor Ort. Aber es gibt Augenzeugenberichte von Gemeindemitgliedern, die das miterlebt haben, die sie auch kennen. Was haben die Menschen von damals berichtet?

Zimmermann: Die Kirche wurde erst mal abgeriegelt. Die Leute stellten auf einmal auf der Westseite Bewegung fest. Man konnte sehen, dass ein Gerüst erstellt wurde und dass mehr Grenzsoldaten um die Kirche herumliefen. Das wurde alles von der Westberliner Seite aus gebaut. Man muss sich vorstellen, dass auf der Bernauer Straße Häuser standen, von denen man in den Sperrstreifen hineinsehen konnte.

Am 22. Januar 1985, nach 91 Jahren Lebzeit dieser Kirche, wurde zunächst das Kirchenschiff gesprengt und sechs Tage später fiel der Turm. Die Menschen, die das beobachtet haben, beschrieben den Turm wie ein in sich zusammenfallender Mensch. Sie waren von den riesigen Staubwolken mehrere Tage lang eingehüllt. Sie hörten das Krachen, und sie sahen die Betriebsamkeit.

DOMRADIO.DE: Da flogen auch Teile durch die Gegend, die bis heute erhalten sind am Glockenturm der heutigen Kapelle. Und an dieser heutigen Kapelle der Versöhnung gibt es eine Ausstellung, die Sie initiiert haben. Was möchten Sie damit zeigen?

Zimmermann: Um diesen Ort zu würdigen, der heute Teil der Berliner Gedenkstätte "Stiftung Berliner Mauer" ist, haben wir diese Ausstellung konzipiert. Sie soll die vielen Menschen, die täglich auf dem Weg zur Arbeit, zu Fuß oder mit dem Auto an der Kapelle vorbeifahren, auf die Geschichte, die da stattgefunden hat, aufmerksam machen.

Wir haben von außen Plakate angebracht, auf denen man sich informieren kann, bei Bedarf auch über QR-Codes mehr Informationen bekommt. Wir haben für die vielen ausländischen Besucher, die diese Stellen heute besuchen, natürlich auch Texte auf Englisch. Wer aber jetzt nicht aus Köln oder von anderswoher nach Berlin kommen kann, der kann über die Webseite der Kapelle der Versöhnung Berlin mit einem Klick auf das Fenster Kapelle auch zu seinem Ziel kommen. Wir wollten, dass viele Menschen über Versöhnung im Rahmen von Erinnerungsarbeit ins Gespräch kommen.

DOMRADIO.DE: Seit dem Jahr 2000 gibt es ihre neue Kapelle der Versöhnung auf dem Gelände der damaligen Versöhnungskirche. Was sind Sie heute für eine Gemeinde?

Zimmermann: Am 11. November 1989 gab es natürlich erst mal keinen Plan, was da jetzt passiert sollte. Aber langsam bildete sich der Gedanke heraus, dass dort doch wieder ein kirchliches Gebäude errichtet werden sollte. Im Jahr 2000 wurde die heutige Kapelle der Versöhnung eingeweiht.

Das ist ein schlichter kleinerer Bau, der auch nur noch ungefähr 100 Leute fassen kann. Es ist zum spirituellen Zentrum der Gedenkstätte Berliner Mauer geworden. Wir sind auf der einen Seite ein Gedenkort, Teil der Stiftung Berliner Mauer. Auf der anderen Seite sind wir aber auch eine Gemeinde, die dort ihre Gottesdienste und andere kirchliche Feste feiert.

Das Interview führte Tobias Fricke.