DOMRADIO.DE: Herr Dr. Fabritz, Ostern ist das Herzstück unseres christlichen Glaubens, die Auferstehung der Dreh- und Angelpunkt. Am Palmsonntag sind wir in die Heilige Woche eingetreten, an diesem Donnerstag beginnt das „Triduum sacrum“, die heiligen drei Tage, auch als Pascha-Mysterium bezeichnet. Was konkret verstehen wir darunter?

Dr. Peter Fabritz (Leiter des Offizialates im Erzbistum Köln): Das „Triduum sacrum“ bildet wirklich das Zentrum des christlichen Glaubens: Tod und Auferstehung von Jesus Christus. Wenn Paulus von seinem Evangelium spricht, meint er damit Tod und Auferstehung Jesu; darauf kommt es ihm an. Was Christen von Jesus Christus glauben, wird an diesen Tagen konzentriert gefeiert, auch wenn im Bewusstsein der Menschen eher Weihnachten das wichtigste Fest ist. Meist können sie mit dem Kind in der Krippe mehr anfangen als mit dem gekreuzigten Christus. An Weihnachten feiern wir die Menschwerdung Gottes, das heißt, er ist wirklich ganz Mensch geworden. Und zum Menschsein gehört eben auch das Sterben. Jesus ist am Kreuz für uns gestorben. Karfreitag ist der Tag seines Todes und Ostern eben der dritte Tag des Triduums: der Tag seiner Auferstehung. Der Kern des christlichen Glaubens ist das Thema dieser drei heiligen Tage – Karfreitag, Karsamstag und Ostern – während Gründonnerstag der Vorabend des Karfreitags ist, also der Abend, an dem Jesus das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern gefeiert hat; zeitlich gesehen aber gehört er schon zum Karfreitag.

DOMRADIO.DE: Dabei ist der Gründonnerstag ja der ereignisreichste Tag. Alle Evangelisten berichten – wenn auch mit Abweichungen – vom Leiden und Sterben Jesu. Können Sie einmal veranschaulichen, was da genau alles passiert?

Fabritz: Hier wird zwischen einer johanneischen Tradition – ausgehend vom Johannes-Evangelium – und den Synoptikern Matthäus, Markus und Lukas, die von einem Pascha-Mahl sprechen, unterschieden. Johannes schreibt einfach nur: Es fand ein Mahl statt. Und bei diesem Mahl, so glauben wir, setzte Jesus die Eucharistie ein. Jesus hat seinen Jüngern den Auftrag gegeben "Tut dies zu meinem Gedächtnis!", wie es im 22. Kapitel des Lukas-Evangeliums heißt. Er hat Brot und Wein genommen, was auch beim jüdischen Pascha-Mahl vorkommt, aber er hat eben über diese Gaben von Brot und Wein etwas sehr Geheimnisvolles gesagt: „Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird; das ist mein Blut, das für euch vergossen wird.“

Die Jünger werden in diesem Moment diese Aussage nicht begriffen haben. Wenige Stunden später – nach der Verurteilung, dem Kreuzweg und der Kreuzigung – sehen sie diesen Leib, von dem Jesus gesprochen hat, am Kreuz hängen und sein Blut fließen. Beim Abendmahl am Gründonnerstag zeichnete sich bereits der Verrat, der dem vorausging, ab. Judas, einer der Apostel, sitzt mit am Tisch und ist bereits entschlossen, Jesus mit einem Kuss den bewaffneten Männern, die von den Hohepriestern und den Ältesten geschickt worden waren, auszuliefern: „Der, den ich küssen werde, der ist es.“ Die Absicht seines Handelns kennen wir nicht, aber sie führt dazu, dass Jesus später von Pilatus zum Tode verurteilt wird.

Die Fußwaschung wird nur bei Johannes überliefert. Im Grunde genommen ist sie die Predigt Jesu im Anschluss an das Abendmahl. Denn das, was er da mit Worten zum Ausdruck gebracht hat – "Das ist mein Leib, das ist mein Blut…" – dieser Dienst an den Menschen durch die Zeiten hindurch wird mit der Fußwaschung nochmals intensiv zum Ausdruck gebracht. Dazu muss man wissen, die Fußwaschung war im Orient zur damaligen Zeit der niedrigste Sklavendienst. Denn der, der einem anderen die Füße wusch, musste sich ganz tief bücken, musste im Staub auf die Knie gehen und sich im wahrsten Sinne des Wortes erniedrigen. Und genau diese Haltung nimmt Jesus ein, wenn er seinen Jüngern die Füße wäscht und ihnen dann den Auftrag gibt: "Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe." Petrus kann das überhaupt nicht fassen und antwortet: "Niemals sollst du mir die Füße waschen!" Jesus erwiderte ihm: Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir." Also ein ganz starkes Zeichen, das vorwegnimmt, was sich am Kreuz ereignen wird: die Hingabe Jesu, die Erfüllung des Willens des Vaters bis zum Äußersten.

DOMRADIO.DE: Die eigentliche Tragödie aber steht noch aus. Was geschieht danach?

Fabritz: Vom Abendmahlssaal führt es Jesus in den Garten Getsemani am Fuße des Ölbergs, woraus sich in der Volksfrömmigkeit die Ölbergstunde entwickelt hat. Häufig wird in den Kirchen nach der Abendmahlsmesse am Gründonnerstag eine Nacht des Gebetes, der Anbetung gehalten. Die Jünger aber schlafen ein, während Jesus im wahrsten Sinne des Wortes mit dem Leben ringt, vor allem aber auch mit dem Willen des Vaters, wenn er sagt: "Lass' diesen Kelch an mir vorübergehen." Er weiß, was auf ihn zu kommt und fügt noch hinzu: "Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe." Alles das ereignet sich in der Ölbergstunde, in der Nacht vor seiner Gefangennahme und Kreuzigung. Daher sieht die Kirche das Abendmahl, aber auch die durchwachte Nacht als eine Einheit.

DOMRADIO.DE: Der Karfreitag ist ein stiller Feiertag, an dem jegliche Vergnügungsveranstaltungen untersagt sind und der gläubigen Menschen als Fast- und Abstinenztag gilt. Denn Christen gedenken des Kreuzestodes Jesu Christi. Was wird an diesem Tag, an dem auch die Orgel schweigt, liturgisch gefeiert?

Fabritz: Diese drei Tage des Triduums werden wie ein einziger Tag begangen, was sich auch auf die Feier der Eucharistie auswirkt: Sie beginnt am Gründonnerstag in der Abendmahlsmesse und endet mit dem Schlusssegen in der Osternacht. Wenn am Karfreitag die Orgel und die Glocken schweigen, dann schweigen sie eigentlich seit dem Gloria in der Abendmahlsmesse, das noch einmal mit der Orgel in aller Feierlichkeit gesungen wird. Dann läuten die Glocken und auch die Messdiener schellen ein letztes Mal. Und zu dem "Fasten der Augen", das mit dem Verhüllen der Kreuze und Bilder am 5. Fastensonntag begonnen hat, folgt das "Fasten der Ohren", das am Karfreitag fortgesetzt wird. Um 15 Uhr, der Todesstunde Jesu, versammeln sich die Christen auf der ganzen Welt zur Feier des Leidens und Sterbens Christi, zur sogenannten Karfreitagsliturgie. Diese bringt wirklich den Tod des Herrn zum Ausdruck, indem der Gottesdienst in völligem Schweigen beginnt. Die Priester werfen sich vor dem Altar nieder als Zeichen der Trauer und auch der Sprachlosigkeit angesichts des unfassbaren Leidens und Sterbens.

In diese Stille hinein spricht der Priester ein Gebet. Darauf folgen die Lesungen, die auf den leidenden Gottesknecht im Buch Jesaja verweisen und im Hebräerbrief auf den wahren Hohenpriester, der sein Leben hingegeben hat. In verteilten Rollen wird die Passion gelesen und die Großen Fürbitten gesungen – Fürbitten für die Kirche, die ganze Welt, für die anderen Religionen und alle Menschen. Danach wird das Kreuz durch die Kirche getragen und enthüllt, bis es entblößt zu sehen ist und die Gläubigen zu seiner Verehrung eingeladen sind.

DOMRADIO.DE: Am Karsamstag herrscht Grabesruhe. Eine eigene Liturgie ist für diesen Tag nicht vorgesehen. Vielmehr geht es um ein Trauerfasten…

Fabritz: Am Karsamstag passiert im wahrsten Sinne des Wortes nichts. Es ist der Tag der Grabesruhe. Am Freitag wurde Jesus vom Kreuz abgenommen, und Josef von Arimathäa stellt ihm sein Grab zur Verfügung. In dieses Grab wird er gelegt; ein neues Grab, wie es heißt, in dem noch nie jemand zuvor gelegen hat. Und wie Trauernde zum Friedhof gehen, betrachten wir am Karsamstag den Tod des Herrn, der im wahrsten Sinne des Wortes im Grab liegt. Deshalb sind jegliche liturgische Feiern am Karsamstag verboten. Die Grabesruhe wird absolut wörtlich genommen.

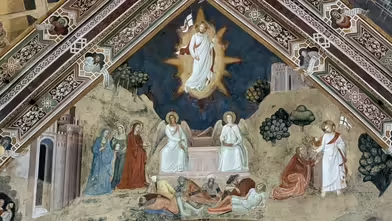

Der Theologe Hans Urs von Balthasar hat einmal diesen Tag „Der Gang Jesu zu den Toten“ genannt. Er geht wirklich ins Totenreich. Und obwohl er der Sohn Gottes ist, wird er uns in allem gleich – bis in den Tod. Die Toten werden nach jüdischem Glauben in der „Scheol“, im Totenreich, vermutet. Im Glaubensbekenntnis bekennen wir: hinabgestiegen in das Reich des Todes. Das ist wörtlich zu verstehen. Wo er sich befindet, entzieht sich natürlich unserem Wissen, aber dass er dem Menschen bis in den Tod gleich geworden ist, bringt das zum Ausdruck. Im Mittelalter hat man allegorisch dargestellt, wie Jesus ins Totenreich hinabsteigt und die Toten, mit der Siegesfahne in der Hand, herausführt ins Leben.

DOMRADIO.DE: Sehr symbolträchtig ist schließlich die Osternacht mit ihrer Lichtfeier…

Fabritz: Sie beginnt damit, dass in die Dunkelheit des Todes das Osterfeuer entfacht wird. Am Osterfeuer wiederum entzündet der Priester das wichtigste Symbol der Osterzeit: die Osterkerze, die das ganze Jahr über an die Auferstehung des Herrn erinnern wird. Mit dem Exsultet wird das große Lob auf die Kerze gesungen, indem Christus als Licht der Welt gepriesen und seine Auferstehung in Verbindung zu dem im Alten Testament offenbarten göttlichen Heilsplan gestellt wird.

Es schließt sich ein großer Wortgottesdienst mit sieben alttestamentlichen Lesungen an, deren Zahl aber reduziert werden kann. Und dann wird mit dem Gloria, das zuletzt am Gründonnerstag erklungen ist und nun mit aller Pracht gesungen wird, die Auferstehung gefeiert und in gewisser Weise die lange Fastenzeit beendet. Endlich läuten die Glocken wieder, die Messdiener schellen und ein Orgelbrausen setzt ein. Ostern ist so richtig da mit dem Anstimmen des Oster-Halleluja. Wenn Täuflinge anwesend sind, werden sie in der Osternacht getauft, wie es in der alten Kirche gängige Praxis war. Aber auch die Gläubigen werden mit dem neugeweihten Osterwasser besprengt, nachdem sie vorher ihr Taufversprechen erneuert haben. Schließlich wird die Eucharistie gefeiert. Und endlich gibt es auch wieder den Schlusssegen, und die Feier endet mit dem dreifachen Halleluja.

DOMRADIO.DE: Am Ostermorgen dann entdecken die Frauen am Grab, dass der schwere Stein weggerollt wurde... Woran glauben wir an Ostern?

Fabritz: Die Frauen kommen früh morgens zum Grab. Sie suchen den Auferstandenen und sehen den weggewälzten Stein. Jesus ist nicht hier, aber er offenbart sich den Frauen und seinen Jüngern als der Auferstandene. Von Ostern an werden wir das ganze Jahr über "jeden Sonntag Ostern feiern". Was ist die Aussage des Triduums? Das Leben Jesu ist im wahrsten Sinne des Wortes eine "Pro-Existenz"; ein Leben ausschließlich für andere, um den Menschen von dem zu befreien, wovon er sich aus eigener Kraft nicht befreien kann: von Sünde und Tod. Durch seine Auferstehung von den Toten hat er der Welt die entscheidende Perspektive gegeben. Nicht der Tod, sondern das Leben ist seit Ostern die Zukunft des Menschen.

Das Interview führte Beatrice Tomasetti.