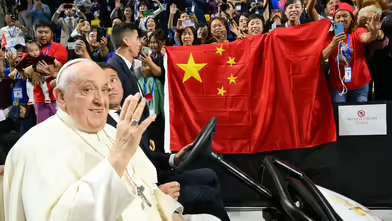

Das offizielle Mitteilungsorgan der vatikanischen Evangelisierungsbehörde versprüht Optimismus. In einem Bericht des hauseigenen Nachrichtendienstes "Fides" über die Ernennung von Bischöfen in der Volksrepublik China hieß es vergangene Woche: "Seit der Unterzeichnung des vorläufigen Abkommens zwischen Peking und dem Heiligen Stuhl über die Ernennung chinesischer Bischöfe (22.9.2018) gab es bis heute elf neue katholische Bischofsweihen in Festlandchina. Im gleichen Zeitraum haben auch acht sogenannte 'nicht-offizielle' Bischöfe um die öffentliche Anerkennung ihrer Rolle durch die politischen Behörden in Peking gebeten und diese auch erhalten. Die Zahl der unbesetzten chinesischen Diözesen nimmt also allmählich ab."

Ähnlich zufrieden äußerte sich Kardinalstaatssekretär Piero Parolin, der als einer der Architekten des zunächst höchst umstrittenen Geheimabkommens mit der kommunistischen Führung gilt. In einem Interview des vatikaneigenen Portals "Vatican News" sagte er auf die Frage nach möglicher Kritik an dem "Deal" mit Peking: "Ich bin nicht schockiert, dass manche dazu eine andere Meinung haben."

Der Heilige Stuhl sei aber überzeugt, dass es "zur Überwindung der Schwierigkeiten der beste Weg sei, als erstes über die Frage der Bischofsernennungen zu sprechen." Zwar gingen die Fortschritte bei diesem Thema nur langsam voran, und es gebe nicht immer die erhofften Erfolge. Aber das Ziel bleibe, "ein gewisses Maß an Normalisierung" für die katholische Kirche zu erreichen.

Vorbild Casaroli?

Mit dem im Wortlaut bis heute unbekannten Abkommen geht der Vatikan unter Parolin einen ähnlichen Weg, wie ihn vor einem halben Jahrhundert der "Architekt der vatikanischen Ostpolitik" und langjährige Außenbeauftragte von Papst Paul VI., Erzbischof Agostino Casaroli (1914-1998) auslotete.

Weil mehrere kommunistische Regime in Osteuropa damals die katholische Kirche strangulierten, indem sie über Jahrzehnte Bischofs- und Priesterweihen zu verhindern versuchten, bemühte sich Casaroli - vor allem in Ungarn und in Jugoslawien - um Abstimmungen mit den Machthabern bei den Bischofsernennungen. Die Wahl des Polen Karol Wojtyla zum Papst im Jahr 1978 bereitete diesem umstrittenen "Kompromiss mit dem Teufel" ein jähes Ende. Wenig später gingen die totalitären Systeme in Osteuropa unter.

Da aber die Kommunistische Partei in Peking einen deutlich längeren Atem hat - sie feierte 2024 das 75. Jahr ihrer Machtübernahme - entstaubte der Vatikan im Franziskus-Pontifikat die Ideen Casarolis. Und passte sie offenbar den Machtverhältnissen im Reich der Mitte an.

Bestandteile des Geheimabkommens sind erkennbar

Aus einzelnen Äußerungen Parolins sowie durch die sorgsame Analyse der seit Ende 2018 erfolgten kirchenpolitischen Schachzüge ergibt sich eine relativ klare Kontur des eigentlich geheim gehaltenen Abkommens. Es enthält mindestens drei Elemente.

Das erste betrifft die wechselseitige Anerkennung von Bischöfen. Hierzu gehört einerseits, dass der Papst im Nachhinein einige vomStaat eingesetzte regierungsnahe Bischöfe anerkennt und andererseits, dass der Staat papsttreue "Untergrundbischöfe" bestätigt.

Zug-um-Zug-Verfahren

Das zweite Element betrifft die Ernennung neuer Bischöfe. Hier scheint man eine Art Zug-um-Zug-Verfahren vereinbart zu haben: Die staatlichen Stellen wählen den Kandidaten aus, der dann vom Papst bestätigt und formal ernannt wird. Öffentlichkeitswirksam besiegelt wird das Ganze dann durch eine feierliche Bischofsweihe.

Das dritte Element kam vor allem in den letzten Monaten zum Vorschein. Es betrifft die Neugestaltung der kirchlichen Landkarte. In mehreren Fällen wurden ältere Bistumsgrenzen ausradiert und neue Bistümer geschaffen, die dann jeweils den weltlichen Aufteilungen entlang der Präfektur-, Provinz- und Kreisgrenzen entsprechen. Damit wird auch auf der symbolischen Ebene der Landkarte unterstrichen, dass die Kirche keine Größe eigenen Rechts sein will, sondern sich im Diesseits ganz dem Staat und seinen Strukturen unterordnet.

Bistum entlang staatlicher Verwaltungsgrenzen

Das bislang letzte Manöver dieser Art wurde am 20. Januar abgeschlossen. Anton Ji Weizhong (51) - ein Priester, der unter anderem in Deutschland bei den Steyler Missionaren studiert hat - empfing an diesem Tag die Weihe als Bischof der Diözese Lüliang. Das Bistum hatte Papst Franziskus in der nordchinesischen Provinz Shanxibereits am 28. Oktober 2024 errichtet und Ji zum Bischof ernannt. Zuvor hatte er die 1946 gegründete Diözese Fenyang "aufgehoben".

Das Gebiet der neuen Diözese Lüliang entspricht nach Vatikanangaben genau dem der Provinz-Hauptstadt Lüliang mit einer Gesamtfläche von 21.000 Quadratkilometern und einer Gesamtbevölkerung von 3,3 Millionen Einwohnern, von denen etwa 20.000 Katholiken sind.

Während auch diese Neuaufteilungen relativ geräuschlos verlaufen, bleiben wichtige Fragen weiterhin offen. Ob etwa das Geheimabkommen Bestimmungen zum Thema Religionsfreiheit enthält, ist ebenso ungewiss wie das Schicksal einiger hartnäckiger Untergrundpriester und -bischöfe, die sich dem Deal verweigern. Sie wollen weiterhinniemanden außer Gott und seinem Stellvertreter in Rom Gehorsam schwören. Noch im Jahr 2021 gab es Berichte über Entführungen oder Inhaftierungen solcher Kleriker.