DOMRADIO.DE: Vergangene Woche ging das Video von der Predigt von Bischof Mariann Budde viral, die beim Dankesgottesdienst in der Nationalkathedrale in Washington Trump zu Mitleid und Gnade aufforderte, sie sprach von Schwulen, Lesben, Transgenderkindern und Migranten, die jetzt im ganzen Land um ihr Leben fürchteten. Hier in Deutschland gab es dafür viel Applaus. Kritiker sagen hingegen, da sei auch viel Polemik dabei gewesen. Wie haben Sie diese Predigt wahrgenommen?

Heidi Schlumpf (Journalistin für die US-amerikanische katholische Zeitschrift "National Catholic Reporter"): Ich glaube, dass Ort, Zeitpunkt und die Tatsache, dass Trump und sein Vizepräsident Vance dort mit ihren Familien saßen und der Gottesdienst gestreamt wurde, diese Predigt so wirkungsvoll machten. Gnade ist eine wichtige christliche Botschaft und die Bischöfin hat Trump direkt angesprochen. Wenn man das mit dem Eröffnungsgebet von Kardinal Timothy Dolan, dem Erzbischof von New York, bei der Amtseinführung vergleicht: Das war auch wichtig und er erinnerte an die Würde des Menschen. Aber es war lange nicht so wirkmächtig wie die Predigt von Bischöfin Budde.

DOMRADIO.DE: Hat es das schon mal gegeben, dass ein Bischof oder eine Bischöfin den US-Präsidenten so hart angeht?

Schlumpf: Gerade wenn es um das Thema Einwanderung geht, um Abschiebung und Massendeportationen, haben sich die Bischöfe immer wieder klar positioniert. Zum Beispiel unser Erzbischof von Chicago, Kardinal Blase Cupich: Er war am Tag vor der Amtseinführung in Mexiko und hat von dort aus die angekündigten Massendeportierungen scharf kritisiert. Nach der Predigt von Bischof Budde veröffentlichte die US-Bischofskonferenz ein offizielles Statement, auch die Bischöfe von Texas und New Mexiko, die unmittelbar von diesen Maßnahmen betroffen wären, haben sehr deutliche Worte gegen Trumps Maßnahmen gefunden.

DOMRADIO.DE: Trump reagierte auf Bischof Buddes Predigt, indem er sie als "linksradikale Hardlinerin" bezeichnete und die Predigt obendrein "langweilig" nannte. Was sagt das über ihn aus?

Schlumpf: Die Reaktion passt leider in das übliche Muster unserer polarisierten Gesellschaft: Die Liberaleren unter uns – ob religiös oder nicht – fühlen sich von ihrem Mut und dem Inhalt der Predigt inspiriert und begrüßen, dass Kirche der Macht die Stirn bietet. Aber es gibt eben auch einen konservativen Teil unserer Gesellschaft, der sogar ihre Weihe infrage stellt, weil sie eine Frau ist. So ist es leider derzeit in den USA: Da spricht eine Kirchenvertreterin über an sich vollkommen grundlegende christliche Werte wie Gnade und die Würde jedes Einzelnen, aber die Menschen sind nicht in der Lage zuzuhören, weil alles durch die Polemik politischer Ansichten gefiltert wird.

DOMRADIO.DE: Auch die US-Bischofskonferenz (USCCB) hat, wie Sie bereits erwähnten, reagiert und die Aktionen als "zutiefst besorgniserregend" bezeichnet, die "den Verletzlichsten unter uns schaden werden". Die US-Bischofskonferenz gilt eher als konservativ, Kardinal Dolan ist langjähriger Vertrauter von Trump. Waren Sie überrascht von der Deutlichkeit der Kritik?

Schlumpf: Die Erklärung des Vorsitzenden der US-Bischofskonferenz, Erzbischof Timothy Broglio, war recht kurz und ließ neben der Kritik auch nicht unerwähnt, dass es Verordnungen gebe, die man "in positiverem Licht" sehen könnte, beispielsweise die Tatsache, dass die Trump-Regierung festlegt, dass es nur die Geschlechter "männlich" und "weiblich" gebe. Zugleich betonte er, die katholische Kirche sei keiner politischen Partei zugeneigt – "unabhängig davon, wer im Weißen Haus sitzt oder die Mehrheit im Capitol Hill hat, bleibt die Lehre der Kirche unverändert". Es war also ein sehr vorsichtig formuliertes Schreiben, mit dem man nicht zu politisch werden wollte. Die US-Bischofskonferenz ist in der Vergangenheit selten die prophetische Stimme gewesen, außer beim Thema Einwanderung: Da haben sie schon lange und immer wieder die Würde des Menschen angemahnt.

DOMRADIO.DE: Die Replik kam von US-Vizepräsident J.D. Vance, der sich selbst als gläubiger Katholik bezeichnet und den Bischöfen jetzt Heuchelei in deren Haltung zur Flüchtlingshilfe vorwirft: Der Bischofskonferenz gehe es nur um das Geld - laut Vance über 100 Millionen US-Dollar - das sie von der Regierung für ihre Flüchtlingshilfeprogramme erhielten, sagte er dem Sender CBS News. Was sagt uns das über den neuen amerikanischen Vizepräsidenten?

Schlumpf: Das ist die typische Kritik der Rechten und Evangelikalen an kirchlichen Einrichtungen und Organisationen, die sich um Menschen in Not kümmern und dafür auch staatliche Gelder erhalten, damit sie diese Angebote aufrechterhalten können. Dass sie jetzt von Vance kommt, der sich selbst als gläubigen Katholiken bezeichnet – und das ist er erst relativ kurz, denn er ist konvertiert – finde ich schockierend und enttäuschend. Aber es führt zu dem, was ich schon mal erwähnte, dass jeder in seiner ideologischen Ecke verhaftet ist und die eigentlichen Werte eine untergeordnete Rolle spielen.

DOMRADIO.DE: Donald Trump ließ sich bei seiner Amtseinführung als politischer Heilsbringer feiern, seit dem Attentat auf ihn bezeichnet er sich als von Gott gesandt, damit er Amerika wieder groß mache. Kein deutscher Politiker würde auf die Idee kommen, sich als Messias zu bezeichnen, das würde ihm vermutlich auch mehr Lacher als Stimmen einbringen. Warum verfängt das in den USA?

Schlumpf: Das kommt ursprünglich aus evangelikalen Kreisen, von denen deutlich mehr Trump unterstützt haben als die Katholiken. Dort spielen Endzeitnarrative eine große Rolle und mischen sich mit politischen Forderungen. Ich glaube, wenn Trump so eine Sprache verwendet, dann ist sie für seine evangelikalen Anhänger bestimmt. Für Katholiken ist das in der Regel nicht besonders relevant, aber sie sind bereit, darüber hinweg zu sehen, um von Trump zu bekommen, was sie in anderen politischen Bereichen – etwas beim Thema Abtreibung oder in Wirtschaftsfragen – von ihm wollen.

DOMRADIO.DE: Trump ist die Bibel nicht wichtig, er ist zum dritten Mal verheiratet und dürfte den Moralvorstellungen evangelikaler Christen in keiner Weise entsprechen. Warum gelingt es ihm trotzdem, sich bei ihnen als Messias zu gerieren?

Schlumpf: Wir finden es auch überraschend, welche Wendung hier gesellschaftliche Gruppen genommen haben. Ich habe in den Monaten vor der Wahl mit vielen Trump-Wählern, Evangelikalen und Katholiken gesprochen und alle wissen, dass er eigentlich kein gläubiger Christ ist.

Meine Erklärung ist, dass sie sich alle eine gewisse Politik von Trump versprechen und dafür bereit sind, über so etwas hinwegzusehen. Das können Sie übrigens auch im Rest des Parteienspektrums beobachten, vielleicht ist das weniger eine politische Frage als ein menschlicher Zug: Bei Personen, die sich von uns unterscheiden, finden wir schnell das Problematische, wohingegen wir bei denen, die uns ähnlich zu sein scheinen, über Probleme eher hinwegsehen.

DOMRADIO.DE: Chicago gilt als "Sanctuary City", als eine von rund 200 "Zufluchtsstätten", die verschiedene Regelungen eingeführt haben, mit denen sie die Zusammenarbeit mit ihrer jeweiligen Staatsregierung bei Fällen illegaler Einwanderung reduziert haben. Haben die Behörden bei Ihnen in Chicago schon angefangen, Trumps Anweisungen umzusetzen?

Schlumpf: Überall. Und interessanterweise nicht in Städten oder Regionen, wo es viele weiße Einwanderer – also zum Beispiel Iren – gibt, sondern die Razzien finden dort statt, wo viele Lateinamerikaner oder Schwarze leben, was ein Hinweis darauf ist, dass diese Maßnahmen auch rassistisch begründet sind.

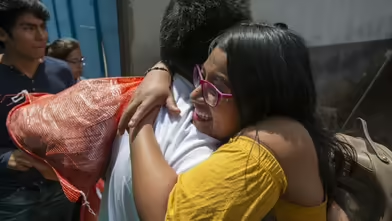

Auch in Chicago haben diese schon begonnen und was zu beobachten ist, dass Hilfsorganisationen in den vergangenen Tagen große Informationskampagnen begonnen haben, damit die Einwanderer – vor allem die ohne Papiere – ihre Rechte kennen. Aber die Angst ist groß und es gibt Stadtviertel, die wirken fast leer gefegt, weil sich Menschen nicht mehr auf die Straße trauen. Kirchen, die Messen auf Spanisch anbieten, berichten, dass keiner mehr kommt.

DOMRADIO.DE: Trump hat seine Behörden angewiesen, die Durchsetzung von Einwanderungsbestimmungen auch an sensiblen Orten wie Schulen und eben auch Kirchen durchzusetzen. Ist das eine neue Qualität der Härte?

Schlumpf: In Trumps letzter Amtszeit gab es nur wenige Fälle von Kirchenasyl, auch weil die rechtlichen Umstände nicht ganz eindeutig sind. Aber die Ankündigung soll dafür sorgen, dass es auch nicht mehr werden und in der Realität sorgt es dafür, dass Menschen ohne Papiere diese Orte jetzt meiden: Sie gehen nicht mehr zur Kirche, sie schicken ihre Kinder nicht mehr zur Schule und trauen sich nicht mehr zum Arzt. Ich finde diese Entwicklungen wirklich beängstigend.

Alle katholischen Bischöfe, die sich zum Thema äußern, erkennen an, dass der Staat seine Grenzen schützen muss und dass es keine unregulierte Einwanderung geben kann. Niemand fordert hier offene Grenzen, aber die Kirchen betonen die Würde derer, die hierher kommen. Es geht nicht nur um politische, sondern auch um moralische Fragen. Die meisten Einwanderer in den USA arbeiten hart und fürchten um ihr Leben, wenn sie in ihr Heimatland zurückgeschickt werden.

DOMRADIO.DE: Machen Sie sich Sorgen um die Demokratie in Ihrem Land?

Schlumpf: Ja, sehr. Ich versuche, mich davon nicht überwältigen zu lassen, aber die vergangene Woche hat wirklich viele Schockmomente und schlechte Nachrichten bereitgehalten. Wir müssen nun abwarten, wie viel von Trumps Ankündigungen tatsächlich umgesetzt werden kann, wie zum Beispiel die Abschaffung der Staatsbürgerschaft für alle, die in den USA geboren werden, was Teil unserer Verfassung ist. Darüber entscheiden jetzt Gerichte.

Und wenn es zu weiteren Massendeportierungen kommt, wird das auch unser aller Alltag betreffen: Wenn die Einwanderer nicht mehr für Hungerlöhne in der Landwirtschaft arbeiten, gehen die Lebensmittelpreise hoch. Sie machen die Arbeit, die kein weißer Amerikaner machen will, zum Beispiel in Schlachtereien oder bei der Müllabfuhr. Und wenn den Menschen das bewusst wird, wird der Widerstand gegen Trumps Aktionen vielleicht noch mal größer. Aber diese Frage ist offen und wir leben in einer Zeit, in der auch die Wahrheit relativ ist und jeder erzählen kann, was er will.

Das Interview führte Ina Rottscheidt.