Rund ein Jahr haben Union und SPD gerungen: Die SPD wollte den Passus für das Werbeverbot für Abtreibungen eigentlich ganz streichen, die Union wollte ursprünglich nichts ändern. Am Ende einigten sich die Regierungsfraktionen auf einen Kompromiss: Schwangere Frauen sollen leichter einen Zugang zu Informationen über Ärzte erhalten, die Abtreibungen durchführen. Zudem soll die Rechtssicherheit für Ärzte gestärkt werden. Die Reform hat am Freitag auch den Bundesrat passiert.

Auslöser war ein Gerichtsurteil

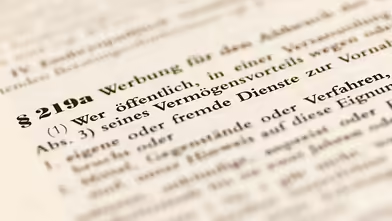

Paragraf 219a untersagt das Anbieten, Ankündigen oder Anpreisen von Schwangerschaftsabbrüchen aus finanziellem Vorteil heraus oder wenn dies in grob anstößiger Weise geschieht. Damit soll auch sichergestellt werden, dass Abtreibung nicht als normale Dienstleistung angesehen wird.

Auslöser für die Debatte über den Paragrafen war ein Gerichtsurteil: Das Amtsgericht Gießen verurteilte Ende 2017 die Ärztin Kristina Hänel wegen unerlaubter Werbung für Schwangerschaftsabbrüche zu einer Geldstrafe. Abtreibungsgegner hatten entdeckt, dass sie auf ihrer Homepage Abbrüche anbietet, und Hänel angezeigt. Auch gegen andere Ärzte laufen Verfahren.

Hochemotionale Bundestagsdebatte

Im vergangenen Jahr hatte der Streit über den Paragrafen zur ersten Koalitionskrise geführt. Auf Drängen des damaligen Unions-Fraktionschefs Volker Kauder (CDU) zog die SPD-Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles einen Entwurf ihrer Fraktion zurück, der die Abschaffung des Paragrafen vorsah. Es folgten monatelange Diskussionen darüber, wie ein Kompromiss aussehen könnte.

An der Suche waren fünf Minister beteiligt: Neben Justizministerin Katarina Barley und Familienministerin Franziska Giffey (beide SPD) auch Innenminister Horst Seehofer (CSU), Gesundheitsminister Jens Spahn und Kanzleramtschef Helge Braun (beide CDU).

In der hochemotionalen Bundestagsdebatte vor der Abstimmung warfen Vertreter der Grünen, der FDP und der Linken der SPD vor, eingeknickt zu sein. Die Mehrheit des Bundestags stimmte den Reformen aber zu. Das Gesetz war im Bundesrat nicht zustimmungspflichtig, die Länderkammer hätte lediglich einen Einspruch einlegen können, hätte dafür aber eine absolute Mehrheit gebraucht.

Gesundheitsministerium möchte umstrittene Abtreibungsstudie

Ob damit die Debatte beendet ist, scheint fraglich. Die FDP bezeichnet den Kompromiss als "verfassungsrechtlich fragwürdig". Sollte es keine Änderungen geben, behalte sich die Fraktion einen Normenkontrollantrag an das Bundesverfassungsgericht vor, kündigte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Stephan Thomae an. Und auch die Ärztin Hänel erklärte bereits, sie werde notfalls bis vor das Bundesverfassungsgericht gehen, um eine Abschaffung des Paragrafen 219a zu erreichen.

Zudem gibt es Streit über eine Studie, die das Gesundheitsministerium zu den "seelischen Folgen" einer Abtreibung durchführen will. Diese Untersuchung hatten die beteiligten Minister in einem kurz vor Weihnachten vorgelegten Eckpunktepapier festgehalten. Der mögliche Erkenntniswert der Abtreibungsstudie ist umstritten.

Kritiker verweisen auf mehrere bereits existierende Studien zum Thema. Zudem kritisieren sie die Kosten: Aus einer Aufstellung für den Haushaltsausschuss des Bundestags geht danach hervor, dass die Studie mit einem Etat von fünf Millionen Euro der teuerste Forschungsauftrag des Ministeriums der vergangenen zehn Jahre sei.

Von Birgit Wilke