Bei den Probeabstimmungen in der Fraktionssitzung habe es nur wenige Gegenstimmen gegeben, berichtete der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Carsten Schneider, am Mittwoch. So kann als sicher gelten, dass der Bundestag am Donnerstag dem Gesetzentwurf zur Änderung des Werbeverbots für Abtreibungen zustimmen wird. Ob damit die Diskussion über Paragraf 219a endet, ist allerdings mehr als fraglich.

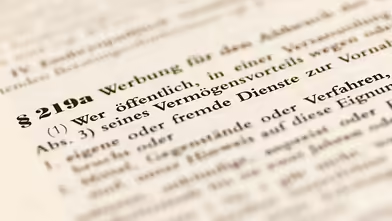

Rund ein Jahr hatten Union und SPD darum gerungen: Die SPD wollte den Paragrafen eigentlich ganz streichen, die Union wollte nichts ändern. Inhaltlich untersagt der Passus das Anbieten, Ankündigen oder Anpreisen von Schwangerschaftsabbrüchen aus finanziellem Vorteil heraus oder wenn dies in grob anstößiger Weise geschieht. Damit soll auch sichergestellt werden, dass Abtreibung nicht als normale Dienstleistung angesehen wird.

Ergänzung des Paragrafen vorgesehen

Der gefundene Kompromiss, auf den sich Minister von SPD und Union schließlich einigten, sieht eine Ergänzung des Paragrafen vor, um Schwangeren, wie es heißt, einen besseren Zugang zu Ärzten zu ermöglichen, die Abtreibungen vornehmen. Ärzte und Krankenhäuser dürfen auf ihrer Internetseite darüber informieren, dass sie die Eingriffe unter den gesetzlichen Voraussetzungen durchführen. Zudem obliegt es danach künftig der Bundesärztekammer, eine Liste der Ärzte und Krankenhäuser zu führen, in denen Abbrüche möglich sind. Die Liste soll auch die Möglichkeiten und Methoden aufzählen und ständig aktualisiert werden. Werbung für Abtreibung bleibt weiter strafbar.

Anfang Februar brachte das Kabinett den Entwurf auf den Weg. Nun durchläuft er im Schnellverfahren das Parlament: Erst in der vergangenen Woche fand die Erste Lesung statt, nun folgt die namentliche Abstimmung am Donnerstag.

Im vergangenen Jahr hatte der Streit über den Paragrafen zur ersten Koalitionskrise geführt. Auf Drängen des damaligen Unions-Fraktionschefs Volker Kauder (CDU) hatte die SPD-Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles einen Entwurf ihrer Fraktion zurückgezogen, der die Abschaffung des Paragrafen vorsah. Es folgten monatelange Diskussionen darüber, wie ein Kompromiss aussehen könnte.

Der Fall von Ärztin Kristina Hänel

Auslöser für die Debatte war ein Gerichtsurteil: Das Amtsgericht Gießen verurteilte Ende 2017 die Ärztin Kristina Hänel wegen unerlaubter Werbung für Schwangerschaftsabbrüche zu einer Geldstrafe. Abtreibungsgegner hatten auf ihrer Homepage entdeckt, dass sie Abbrüche anbietet, und Hänel angezeigt. Auch gegen andere Ärzte laufen Verfahren.

Bei einer Anhörung am vergangenen Montag zeigten sich Juristen, Ärzte und Verbände uneins über den erzielten Kompromiss. Während im Bundestag die AfD gegen eine Änderung des Gesetzes ist, sprechen sich die übrigen Oppositionsfraktionen für eine Streichung von Paragraf 219a aus. Die FDP bezeichnet den Kompromiss als "verfassungsrechtlich fragwürdig". Sollte es keine Änderungen geben, behalte sich die Fraktion einen Normenkontrollantrag an das Bundesverfassungsgericht vor, kündigte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Stephan Thomae bereits an.

Für neuen Ärger sorgte in den vergangenen Tagen eine Studie, auf die sich die beteiligten Minister in einem Eckpunktepapier geeinigt hatten, das dem Gesetzentwurf vorausging: Danach will das Gesundheitsministerium noch in diesem Jahr eine Studie in Auftrag geben, die die seelischen Folgen einer Abtreibung für Frauen untersuchen soll. Kostenpunkt: fünf Millionen Euro.

Unterschiedliche Reaktionen auf den Kompromiss

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will sie zügig in Auftrag geben. Grüne, Linke, FDP sowie große Teile der SPD halten eine solche Untersuchung für überflüssig, da es bereits entsprechende Studien gebe. Im Eckpunktepapier hatten allerdings auch die daran beteiligten SPD-Ministerinnen Franziska Giffey und Katarina Barley der Untersuchung zugestimmt.

Unterschiedliche Reaktionen auf den Kompromiss gab es innerhalb der katholischen Kirche: Während die Deutsche Bischofskonferenz erklärte, die Änderung sei überflüssig, weil es bereits jetzt ausreichend Informationen gebe, sprach das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) von einem tragfähigen Kompromiss. Zufrieden äußerte sich auch die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD).