DOMRADIO.DE: Der Papst hat die Ordensfrau Simona Brambilla an die Spitze eines Dikasteriums gesetzt und damit erstmalig eine Frau in ein so hohes Amt berufen. Ist das ein großer Schritt in Richtung Emanzipation?

Annette Schavan (Ehemalige Botschafterin am Heiligen Stuhl, ehemalige deutsche Bundesministerin für Bildung und Forschung): Der Papst setzt damit konsequent einen Zug fort, der für das Pontifikat schon gilt: Deutlich mehr Frauen nicht nur auf irgendwelchen Stellen, sondern auf prägenden Stellen. Dazu gehörte die Berufung einer Frau in das Sekretariat der Weltsynode. Und jetzt eine Ministerin.

Jetzt kann man sagen, dass wenige Schwalben noch keinen Frühling machen. Aber das ist ein gutes, ein starkes Signal. Es geht weiter. Es ist begriffen, dass Kirche von den Talenten und Erfahrungen von Männern und Frauen geprägt werden muss. Es wird im Kreis der Chefs von Dikasterien eine neue Situation, ein neues Bild geschaffen. Ich freue mich darüber sehr.

DOMRADIO.DE: Sie kennen die Vatikanszene genau. Nun wird unter Frau Brambilla als Leiterin ja ein Kardinal arbeiten, der eigentlich ranghöher ist. Stört das nicht die Hierarchie?

Schavan: Das stört den Papst offenkundig nicht, der ja auch kein Liebhaber alter Ordnungen und Hierarchien ist, sondern immer wieder mit einzelnen Sätzen irritiert, auch mit Berufungen. So ist damit auch das Zeichen gesetzt.

Der Satz, dass eine Frau in der Kirche niemals eine Aufgabe haben kann, die oberhalb eines Priesters ist oder ein Priester nicht Mitarbeiter einer Frau sein kann, ist damit jedenfalls für diese Situation unterbrochen. Auch das ist gut, denn es kann bei Führungsaufgaben nicht um Weihe gehen, sondern um Führungsqualität.

Für uns Frauen ist ja nicht vor allem wichtig, dass es eine Frau ist, sondern dass diese Frau so wirkt und so wirksam sein kann, dass sich auch Führungskultur und Führungsstil verändert.

Wir haben Erfahrungen gemacht, dass sich jemand an den Vatikan wendet und nie eine Antwort kriegt. Ein Beispiel: Die Eingaben der Würzburger Synode sind bis heute ohne Antwort geblieben.

Ich wünsche mir und ich sehe eine Chance darin, dass sich auch dieser Führungsstil, der Kommunikationsstil verändert. Klar ist, dass ein Kardinal nicht die Nummer eins sein muss. Er ist als Mitglied des Kardinalskollegiums zum engsten Kreis des Papstes gehörig. Aber er steht in dem Ministerium nicht auf der Ministerebene.

DOMRADIO.DE: Heißt das auch, dass da jetzt ein Fuß in der Tür ist, was das Weiheamt betrifft, oder ist das ganz etwas anderes?

Schavan: Mir scheint, der Papst setzt auf diese Führungspositionen. Ich habe nicht den Eindruck, dass dieser Papst noch das Thema Weihe angeht. Das ist in seinen theologischen Vorstellungen nicht das Ziel, weil er ja immer davon spricht, dass es eher eine Entklerikalisierung geben wird oder soll.

Ich finde aber, so wie diskutiert wird, so wie Führungspositionen besetzt werden, räumt er Hindernisse aus dem Weg. In der neuesten Ausgabe des Lexikons für Theologie und Kirche, das vor zehn, 15 Jahren geschrieben wurde, hieß es noch, dass diese Frage der Frauenweihe gar nicht angesprochen werden darf. Über diese Phase sind wir hinweg.

DOMRADIO.DE: Man muss schon sehr viel Geduld mit der katholischen Kirche haben. Diese Unzufriedenheit von Mädchen und jungen Frauen kann man doch verstehen, oder?

Schavan: Aber klar. Ich höre seit 40 Jahren, dass es noch nicht so weit ist und lerne immer mehr, dass katholisch sein auch heißt, eine ungewöhnliche Geduld zu zeigen. Das ist so, das gehört nicht zu den Stärken der katholischen Kirche.

Aber in diesem Pontifikat ist manches, was die Frauen angeht, vorangegangen. Das ist sichtbar. Das wird seine Wirkung nicht verfehlen. Deshalb rate ich uns, mit den Gegebenheiten gut umzugehen, das Gespräch auch in Rom zu suchen. Dann werden wir sehen. "Vediamo", wie der Italiener sagt.

DOMRADIO.DE: Das Heilige Jahr hat der Papst ausgerufen. Da gab es eine Neujahrsansprache, die für sehr viel positive Resonanz gesorgt hat. Auch bei Ihnen?

Schavan: Ja, ich finde, dass gerade jetzt zum Start in das Heilige Jahr, aber auch in diese schwierige politische Situation hinein, diese Rede wichtig ist. Wir erleben ja gerade national, aber auch international, dass politisch irgendwie alle Zeichen auf Konfrontation stehen.

Immer mehr politische Führungskräfte glauben, die Konfrontation, die Eskalation, das Drohen, dieser Satz "Mein Land first", sei jetzt gleichsam eine neue, wichtige politische Phase. Das ist aber ein Konzept, das zu nichts Gutem führt. Immer mehr Konfrontation gefährdet den Frieden, vor allen Dingen innerhalb der Gesellschaften.

Dem setzt der Papst das alternative Konzept, eine Diplomatie der Hoffnung gegenüber; im Gespräch bleiben vor allem, wenn es schwierig wird. Ich fand, es ist eine Botschaft, die so deutlich gemacht hat, dass das, was wir gerade erleben, dass alle Zeichen auf Konfrontation stehen, nichts mit der Botschaft des Christentums zu tun hat und es sich auch nie bewährt hat.

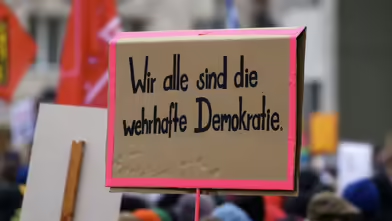

DOMRADIO.DE: Wir blicken auch in Deutschland auf ein wichtiges Jahr. Die Bundestagswahl steht bald an. Welche Rolle kann da die Kirche auch für die Demokratie spielen? Wie deutlich sollten sich die Kirche und auch Kirchenvertreter äußern, was Populismus betrifft?

Schavan: Nun ist die Kirche ja kein Paradebeispiel für Demokratie. Aber die Botschaft, für die wir evangelische oder katholische Christinnen und Christen stehen, steht zutiefst für eine andere Sicht auf den Mensch: Den Menschen ernst nehmen, mit Respekt begegnen, Vielfalt nicht scheuen.

Dieses Thema Zuversicht, Hoffnung und den Dialog nicht aufzugeben, gilt es hochzuhalten. Man muss sich melden, wenn der Eindruck entsteht, dass sich manche politische Kräfte immer mehr radikalisieren und eine Rhetorik an den Tag gelegt wird, die an Schäbigkeit ja gar nicht zu überbieten ist. Das haben wir ja auch jetzt gerade in Deutschland. Bei so einem Wettbewerb der Schäbigkeit muss deutlich werden: Es ist eine große Chance.

Es gibt die evangelische Sozialethik, die katholische Soziallehre. Wir haben klare Ordnungsprinzipien für die Gesellschaft, für politisches Handeln. Es steckt eine Botschaft dahinter, die mit Versöhnung zu tun hat, dass der Dialog unter den vielen verschiedenen Kulturen in unserer Gesellschaft ein zentraler Pfeiler ist. Nur so kann sich Demokratie weiterentwickeln, nicht in der ständigen Konfrontation.

DOMRADIO.DE: Sorgen Sie sich um unsere Demokratie?

Schavan: Ja. Ich finde, dass es Grund zur Sorge gibt, dass zu wenig über den Wert der Demokratie, über die Grundhaltungen, die wir brauchen, um eine lebendige Demokratie zu erhalten, gesprochen wird.

Das ist eine besondere Aufgabe, die wir als Bürgerinnen und Bürger auch haben, die nicht nur Parteien wahrnehmen können, die wir nicht delegieren können. Vielmehr ist die Leidenschaft der Demokraten Voraussetzung für lebendige Demokratie.

Das Interview führte Johannes Schröer.