Die Freiheitsstatue könnte auch im Allgäu stehen. Das bayerisch-schwäbische Memmingen wäre ein angemessener Platz für die weltberühmte Figur mit der Fackel in der Hand. Denn vor 500 Jahren entstanden dort die "Zwölf Artikel" - flammende Appelle für ein würdevolles Leben, die zu den frühesten Forderungen nach Freiheit in Europa zählen, die mithin als Meilenstein der Menschenrechtsgeschichte gelten dürfen.

Also zurückgeblickt ins Memmingen anno 1525. Ende Februar oder Anfang März kamen dort einige Dutzend Bauern aus der Region zwischen Ulm und Bodensee zusammen. Warum und wieso dort? Zur Antwort führt Memmingens Stadtarchivar Christoph Engelhard drei Gründe an: "Erstens die fortschreitende Territorialisierung: Die frühmodernen Staaten erhoben neue Steuern und Abgaben, was die Bauern belastete." Zweitens habe sich die soziale Lage durch wirtschaftliche Nöte, ansteckende Krankheiten und Kriege immer mehr verschärft.

"Drittens gab es die Reformation mit ihrem Eintreten gegen klerikalen Machtmissbrauch", ergänzt der Fachmann. "Und Memmingen mit seiner großen, bis heute bestehenden Kramerzunftstube bot sich als Versammlungsort an. Die Reichsstadt war auch für ihre freie Debattenkultur bekannt."

Ruf nach Ende der Leibeigenschaft

Die Bauern einigten sich sodann auf die "Zwölf Artikel". Deren wohl wichtigster inhaltlicher Punkt ist die Forderung nach dem Ende ihrer Leibeigenschaft. "Begründet hat das der nicht genannte Autor - sehr wahrscheinlich der Laienprediger Sebastian Lotzer - damit, 'dass uns Christus alle mit seinem kostbaren Blutvergießen erlöst und erkauft hat, den Hirten ebenso wie den Höchsten, keinen ausgenommen'", erklärt der Archivar.

Ferner verlangten die Bauern zum Beispiel die gerechte Teilhabe an natürlichen Ressourcen wie Wild, Wiesen und Wäldern. "Dabei ging es nicht um individuelle Forderungen, sondern um solche für die dörfliche Gemeinde", erläutert Engelhard. "Dasselbe gilt für die Rufe nach Mitbestimmung bei der Pfarrerbestellung - für die damals von Grund auf religiös geprägte Gesellschaft war das ein wesentliches Anliegen. Überdies finden sich darin Rufe nach einer gerechten Besteuerung und einer nicht willkürlichen Justiz."

Immer wieder Gott und Glaube. Christoph Engelhard nickt. "Um 1500 erlebte Europa einen Höhepunkt an Religiosität", sagt er. "Seinerzeit war es unvorstellbar, nicht an Gott zu glauben."

Rückgriff auf die Bibel

Aus diesem Hintergrund ergibt sich eine wesentliche Selbstbeschränkung der Freiheitsrufer. Sie schrieben in die "Zwölf Artikel", dass sie Forderungen zurücknähmen, sollten sie nicht in Einklang mit der Bibel zu bringen sein. Daran zeige sich, dass die Artikel keine Revolution, keinen Umsturz der Verhältnisse im Sinn gehabt hätten, meint der Stadtarchivar. "In ihnen steht: 'Damit ergibt sich aus der Schrift, dass wir frei sind, und das wollen wir sein. Aber nicht, dass wir ganz und gar frei sein und keine Obrigkeit haben wollen, das lehrt uns Gott nicht.'"

Diese und die anderen Zeilen der "Zwölf Artikel" erfuhren vor einem halben Jahrtausend eine riesige Resonanz. "Mehr als 25.000 Exemplare in nur zwei Monaten sollen es gewesen sein, für die damalige Zeit eine immense Zahl!", schreibt Richard Loibl, Direktor des Hauses der Bayerischen Geschichte, in einem aktuellen Magazin seiner Einrichtung zum Memminger Jubiläum. Die Flugschrift habe sich wie ein Lauffeuer zwischen Straßburg und Breslau verbreitet, von Zürich bis Magdeburg.

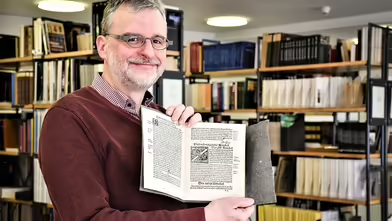

Hübsch sehen die acht Seiten aus: Teils rahmt ornamentaler Zierrat die Texte, Schmuckversalien bereiten dem Leser Augenschmaus. Erfolgreich dürften die Artikel aber vor allem wegen ihres Inhalts gewesen sein, sagt Christoph Engelhard: "Weil sie nicht zu spezifisch auf die Situation der Bauern in einzelnen Regionen abhoben, sondern mit dem Pochen auf die individuelle Menschenwürde Allgemeingültigkeit ausstrahlten."

Bauernkrieg und 70.000 Tote

In der Folge kam es zu Verhandlungen zwischen Bauern und Schwäbischem Bund, einem Landfriedensbündnis von Fürsten, Klöstern und Städten.

Diese scheiterten, als einige Bauern Gewalt anwandten, etwa durch Klostereinbrüche und Brandstiftungen an Burgen. Der Bund schritt zu einer Militäraktion. Daraufhin brachen im April 1525 besonders in Schwaben kriegsähnliche Zustände aus - der sogenannte Bauernkrieg -, die bis zum Juli andauerten. Am Ende gab es schätzungsweise 70.000 Tote, vor allem Bauern.

Waren damit auch die Freiheitsrufe der "Zwölf Artikel" gestorben? "Zunächst war jeder Protest erloschen", erwidert Christoph Engelhard. "Aber das Fürststift Kempten einigte sich etwa mit seinen Untertanen Monate später auf den Memminger Vertrag, in dem eine fixe Steuerlast festgeschrieben wurde." Die Aufhebung der Leibeigenschaft - eine Hauptforderung der Artikel - sei in Bayern aber erst 1808 geschehen.

Jedenfalls sei das Dokument von 1525 bis heute aktuell, findet der Fachmann: "Noch immer leiden Menschen auf der Welt unter Ausbeutung und mangelnder Teilhabe. Global gesehen sowieso, aber doch auch hierzulande, wenn man zum Beispiel an die Bereiche Pflege oder Erntehilfe denkt."