"Ich bin noch in Schlesien geboren. Meine Mutter ist als junge Frau mit mir im Januar 1945 über Dresden geflüchtet. Wir beide haben dort die Bombennächte überlebt. Mussten dann die Stadt verlassen und meine Mutter ist mit mir als Baby zu Fuß bis nach Thüringen gewandert von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt", berichtet Schwester Elisabeth Neumann, eine fast 80-jährige Nonne aus dem Kloster Alexanderdorf in Brandenburg.

Schwester Elisabeth ist ein Kriegskind. Sie hat noch die Not und Entbehrungen der Nachkriegszeit erleben müssen. Sie ist ebenso wie Mit-Schwester Ruth Lazar eine Zeitzeugin. Denn beide Frauen haben die katholische Kirche und das Leben als Katholikinnen in der DDR erlebt. Die politische Wende, die friedliche Revolution, den Mauerfall vor 35 Jahren und die deutsche Wiedervereinigung erreichte sie im Kloster …

Typischer, brandenburger Gutshof

"Vor dem Mauerfall ist unser Gästehaus sehr gerne von Familien und Familienkreisen aus dem katholisch-kirchlichen Umfeld genutzt worden. Jetzt sind es mehr Individualgäste oder Gruppen, die gezielt Angebote bei uns suchen", beschreibt Schwester Ruth den Status quo in Alexanderdorf.

Das Benediktinerinnen-Kloster liegt südöstlich von Berlin, etwa eine gute Autostunde vom Stadtrand der Hauptstadt entfernt. Dort, wo sich heute die Abtei St. Gertrud befindet, gab es nicht schon immer ein Kloster. Einst war es ein typischer, brandenburger Gutshof mit einem Herrenhaus und Wirtschaftsgebäuden, wie Scheunen und Ställen. Heute beten und arbeiten hier 19 Schwestern im Alter zwischen Anfang 40 und 90 Jahren. 1984, vor genau 40 Jahren, erfolgte die Errichtung des Klosters zur Abtei und die Kirchweihe. Fünf Jahre später fiel die Mauer in Berlin.

Während der Nazi- und DDR-Zeit blieb das Kloster behütet

"Es hat sich so ergeben, dass ich hier die Öffentlichkeitsarbeit mache. Außerdem begleite ich Gäste in geistlichen Übungen und in Einzelgesprächen. Zudem bin ich Cellerarin im Kloster, das heißt für Wirtschafts- und Verwaltungsfragen und für unsere Klosterbibliothek zuständig", beschreibt Schwester Ruth ihre vielseitigen Aufgaben im Kloster. Angebote des Klosters wie Meditationen, Origami- oder Fastenkurse sowie Ikonenmalerei werden gerne von den Gästen angenommen.

Brandenburg ist mit weniger als 3 Prozent Katholiken eine klassische Diaspora. Am Fortbestand des Klosters Alexanderdorf gab es trotz Krieg und zwei Diktaturen nie ernsthafte Zweifel. "Diese Zeiten sind - Gott sei Dank - vorbei und dem Kloster ist in der Nazi- und in der DDR-Zeit nichts passiert. Wir sind behütet und bewahrt geblieben", berichtet Schwester Ruth.

Gegen Ideologie gewappnet

Wie Schwester Elisabeth als junge Frau Kirche in der DDR erlebte, schildert sie so: "Katholisches Leben war mit viel Freude am Glauben, aber auch vom Spaß beim Miteinander geprägt. Sicher man musste in der Schule etwas vorsichtig sein, was man sagte, aber wir waren durch unseren Glauben gegen die herrschende Ideologie, die uns in der DDR auferlegt wurde, gut gewappnet".

Im Kloster Alexanderdorf war Schwester Elisabeth viele Jahre für die Gästebetreuung die Ansprechpartnerin. Heute sitzt sie an der Pforte. Besucher können neben dem Stundengebet - fünf Mal am Tag - und dem Feiern der Heiligen Messe auch beim Arbeiten mithelfen. Das geht zum Beispiel in der Küche, bei der Reinigung des Gästebereiches oder im Garten. Immer nach dem jahrhundertealten, benediktinischen Motto "Ora et Labora", Beten und Arbeiten.

Antireligiöses Elternhauses

Im südlichen Thüringer Wald in Trusetal wuchs Elisabeth Neumann auf. Ihr Vater kehrte nie aus dem 2. Weltkrieg zurück. Ihre katholische Mutter lernte später einen atheistischen Lehrer kennen und entfernte sich vom christlichen Glauben. Dennoch konnte Elisabeth in der katholischen Gemeinde, die nur aus Flüchtlingen bestand, ihre Erstkommunion feiern. Als Kind und Jugendliche verlor sie, trotz des antireligiösen Elternhauses nicht ihre Glaubensgewissheiten und trat mit 36 Jahren bei den Benediktinerinnen ins Kloster ein: "Gott war für mich eine Wirklichkeit und ich konnte mich in allen Situationen immer an ihn wenden".

Es war vor allem der Wunsch ihrer Mutter, dass sie einmal Lehrerin werden soll. Erst wurde sie abgelehnt, konnte dann aber doch am Lehrerinstitut in Meinigen anfangen: "Meine Mutter hat für mich gekämpft. Sie ist als junge Frau schon in die SED eingetreten, das hat sie für mich eingesetzt. Sie die treue Genossin, während ich, aus ihrer Sicht, eine undankbare Tochter war, die stur an der Kirche festhielt."

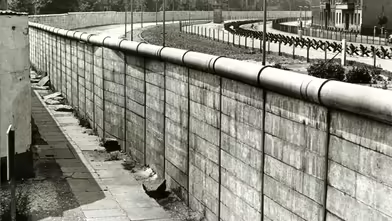

Mauerbau 1961 und Exmatrikulation

Das war Anfang der 60er-Jahre als sich die politischen Verhältnisse zwischen den beiden deutschen Staaten verschärften. Es kam der 13. August 1961, mit dem Mauerbau. Als das neue Studienjahr im September anfing, zeigte eine Mitstudentin Elisabeth an, weil sie in den Semesterferien kirchliche Kurse besucht hatte. Am Ende wurde sie exmatrikuliert "und als Bewährung in einen sozialistischen Produktionsbetrieb geschickt, wo ich dann im Akkord Bleche für Mistgabeln stanzen musste".

Elisabeth Neumann ging ihren Weg und lernte in einem katholischen Krankenhaus in Erfurt Krankenschwester. Über die dort arbeitenden Ordensfrauen Vinzentinerinnen aus Fulda fand sie erneut Kraft mit Blick auf ihre spätere Berufung als Nonne: "Die Sehnsucht wuchs immer mehr. Aber ich merkte, dass der Beruf als Ordensfrau in einem tätigen Orden für mich etwas schwierig gewesen wäre. Ich wollte ganz frei sein für das Gebet und ganz für Gott da sein". So suchte sie einen kontemplativen Orden, den sie Dank eines Tipps vom Jugendkaplan in Kloster Alexanderdorf fand. Aber es sollte noch zehn Jahre dauern, bis sie ins Kloster eintrat.

"Katholisch-sozialistisches Kollektiv"

Elisabeth arbeitete bis dahin als Krankenschwester, zwischendurch als Jugendreferentin bei der Kirche und dann 12 Jahre lang in der Medizinischen Akademie in Erfurt: "Wir waren in der Kardiologie eine sehr christliche Station. Der Stationsarzt war katholisch und ich hatte dort mehrere katholische Mitschwestern". Lachend und kopfschüttelnd sagt sie über diese Zeit: "Dennoch waren wir ein sozialistisches Kollektiv mit Brigadetagebuch".

Ganz anders verlief der Weg, der etwa eine Generation jüngeren Ruth Lazar, einer gebürtigen Ostberlinerin. Aufgewachsen in einer katholischen Familie habe sie "eine normale DDR-Kindheit und Jugendzeit gehabt und eine sehr lebendige christliche Gemeinde und Pfarrjugend erlebt." Ihr Vater war in einer leitenden Position in einem wissenschaftlichen Institut, Mitglied der CDU-Ost und war Mandatsträger in der Berliner-Stadtverordnetenversammlung. "Wir hatten gewisse Freiheiten und Vater stärkte uns vier Töchtern den Rücken, wenn wir in der Polytechnischen Oberschule mal angezählt wurden, weil wir in der Kirche sind und manches nicht mitmachten."

Für kurze Zeit: beeindruckt von der FDJ

Der Raum der Kirche bot ihr Heimat und Schutz. Nur auffallen und provozieren durften sie nicht, das wurde ihnen von den staatlichen Stellen der DDR unmissverständlich klar gemacht. So war es für die junge Ruth auch unproblematisch bei den Jungen Pionieren einzutreten. "Interessanter Weise waren meine Eltern der Meinung: Nicht vor der Erstkommunion! Also war ich bis zur 3. Klasse nicht Jungpionierin, wie allen anderen Schulkameraden."

Beeinflusst habe sie als 13-Jährige 1973 die Internationalen Weltfestspiele in Ost-Berlin. Mit Konsequenzen: "Ich war für ein gutes Jahr ziemlich beeindruckt von der FDJ, dem Sozialismus und dem Freiheitskampf der Kommunisten in anderen Ländern." Erst durch ihre Firmung "als ein besonderes geistiges Ereignis", fand sie wieder zur katholischen Gemeinde zurück. Für Ruth Lazar ging es nach der Schule mit einer Ausbildung als Erzieherin weiter und sie arbeitete vier Jahre in einer katholischen Kita als Kindergärtnerin. Für sie war damit "diese Indoktrination der DDR in der Bildung beendet".

„Ein Wunder“: Der Tag an dem die Mauer fiel

Den 9. November 1989, der Tag an dem die Mauer fiel, erlebten beide Nonnen im Kloster, wo es keinen Fernseher gab. "Einige Schwestern, die durften Radio hören, natürlich nicht die DDR-Nachrichten", erinnert sich Schwester Ruth. Dann kommt sie auf die zunehmende Zahl an Menschen zu sprechen, die Ausreiseanträge stellten oder über Botschaften der Nachbarländer versuchten nach Westdeutschland zu gelangen. Sie erinnert sich: "Die Menschen waren immer weniger bereit sich zu fügen in dieses System und eine große Rolle, spielte die Reisefreiheit. Dann kamen das Massaker in Peking und die großen Montags-Demonstrationen in Leipzig."

Proteste in und um das Kloster Alexanderdorf liefen anders ab: "Wir haben viele christliche, katholische Nachbarn hier in unserem kleinen Dorf, die haben sich jeden Abend bei uns in der Klosterkirche versammelt und Rosenkranz gebetet, dass alles friedlich bleibt." Für Schwester Ruth war der Mauerfall: "ein Wunder". Sie erinnert sich an die Geistlichen, die gerade in Alexanderdorf zu Exerzitien zu Besuch waren. Als sie ihre Abschlussmesse feierten: "sangen alle Priester aus vollem Hals 'Großer Gott wir loben dich'".

Horch und Guck: Die Kirche und die Stasi

Als Schwester Elisabeth, im Februar 1990 vor dem Brandenburger Tor stand, kam sie nicht auf die Idee durch das Tor zu gehen. "Für mich war das noch eine unsichtbare Grenze. Irgendwie war da noch eine Sperre in mir." Das erste Mal im "Westen drüben" war Schwester Elisabeth ein Jahr später, als sie im Tochterkloster Dinklage in Niedersachsen, für ein Vierteljahr aushelfen durfte. Sie fühlte sich dort als "Exotin" und für ihre westdeutschen Mitschwestern, war "die DDR, weiter weg als China".

Gab es nach den neuen Freiheiten und Möglichkeiten durch den Mauerfall später keinen Kontakt zur damaligen Gauck-Behörde, um so das Thema Kirche und Stasi aufzuarbeiten? "Nein ich habe meine Unterlagen nicht angefordert", erklärt Schwester Elisabeth "Irgendwie habe ich ein mulmiges Gefühl und Angst, dass sie mich abgeschöpft haben, weil ich oft sehr spontan geredet habe. In einem Kollektiv, wo man in der DDR gearbeitet hat, war immer ein IM mit dabei." Sie befürchtet auch, dass Menschen sie "beschattet haben, die ich sehr schätze. Ich möchte es lieber nicht wissen".

"Irgendwer horcht und guckt immer irgendwer horcht und guckt"

Dann erinnert sie sich: "Hier gab es mal eine Postulantin, wo wir einen komischen Eindruck hatten. Die Äbtissin habe sie offen gefragt, ob sie nicht IM Mitarbeiter ist". Am nächsten Tag war sie aus dem Kloster verschwunden …. Auch Schwester Ruth hat ihre Stasi-Unterlagen bis heute nicht angefordert. "Eigentlich wusste man, dass immer irgendwer horcht und guckt. Uns war klar, dass die Stasi neben kirchlichen Einrichtungen immer jemanden platzierte der aufpasste".

Bleibt zum Abschied die Frage, ob es für die Nonnen Alternativen zur historischen Entwicklung gegeben habe? Schwester Elisabeth zögert kurz und bekennt offen: "Ich war ehrlich nicht begeistert, dass wir wiedervereinigt wurden. Ich habe damals mehr diese Bürgerrechtsbewegung innerlich unterstützt, die einen sozialistischen Staat mit humanistischem Gesicht propagierten, Bärbel Bohley zum Beispiel. Aber heute weiß ich, dass das unrealistisch war. Die DDR war kaputt. Da war nichts mehr zu retten und das war die einzige Möglichkeit weiter zu existieren."

Schwester Ruth verkündet mit fast historischen Worten: "Für mich war dieser Weg, der dann in einer rasanten Schnelligkeit zur Wiedervereinigung geführt hat, sehr folgerichtig und ich war damit voll einverstanden. Ich weiß noch, dass ich am 3. Oktober ein sehr, sehr starkes Gefühl hatte: Jetzt ist der Krieg vorbei".