Himmelklar: Anlässlich des Tages der deutschen Einheit geht es um die Kapelle der Versöhnung an der Bernauer Straße, zugehörig zur Gedenkstätte Berliner Mauer, wo Andachten zur Erinnerung der Toten gefeiert werden. Menschen, die dort im "Niemandsland", an dieser Grenze, versucht haben, in Freiheit zu gelangen, nachdem sie Schlimmes erlebt haben. Warum ist Ihnen so wichtig, an diese Menschen heute zu erinnern?

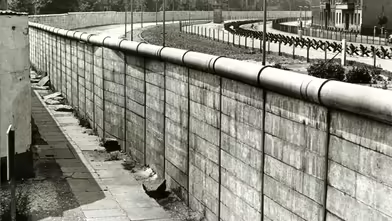

Esther Schabow (Beauftragte für Kultur und Öffentlichkeit in der Gemeinderegion Berlin-Gesundbrunnen mit Basis in der Kirchengemeinde Versöhnung): 1961 gab es die ersten dramatischen Fluchten, die ja viele von uns auch aus alten Fernsehaufnahmen oder von Fotografien kennen, wo Menschen sich noch in den letzten Momenten im August versuchen, an Bettlaken aus den Fenstern zu hangeln. Sie versuchen von dieser Ostberliner Seite, aus dieser russischen Sektorengrenze einfach auf die andere Straßenseite der Bernauer Straße zu kommen. Das waren diese ersten Fluchten. Es gab auch erste Tote an der Berliner Mauer, hier an der Bernauer Straße, und immer wieder Versuche, durch Tunnel unweit unseres Ortes hier zu gelangen. Genau dieser Menschen wird erinnert.

Es gab ein großes Forschungsprojekt vor einigen Jahren in Zusammenarbeit mit der – damals noch – "Gedenkstätte Berliner Mauer" und dem Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam. Man hat sich ganz gezielt daran gemacht, zu recherchieren: Wer ist an der Berliner Mauer ums Leben gekommen bei seiner Flucht oder aber auch im Zusammenhang mit anderen Verwicklungen? Es gibt auch ganz tragische Unfälle, auch von Kindern, die beim Spielen auf Kreuzberger/Westberliner Seite in die Spree gefallen waren und nicht gerettet und nicht geborgen werden konnten aufgrund des bestehenden Schießbefehls bzw. weil die Spree da in ganzer Breite zu Ostberlin gehörte.

Die Biografien dieser 140 Menschen und das, was bekannt ist, sind zusammengefasst in einem großen Buch, einem wissenschaftlichen Werk mit einer Vielzahl von Fußnoten. Und es gibt das Buch der Toten an der Berliner Mauer, das zentral in der Kapelle der Versöhnung aufbewahrt wird, diesem Neubau, der anstelle der alten Versöhnungskirche vor etwas mehr als 20 Jahren errichtet wurde. In dem Altar dieses Kapellenbaus wird das Buch mit den Toten an der Berliner Mauer mit ihren Biografien aufbewahrt.

Himmelklar: Auf den Fundamenten der abgerissenen Versöhnungskirche wurde die Kapelle der Versöhnung gebaut und am 9. November 2000 eingeweiht. Seitdem wird regelmäßig Gottesdienst gefeiert. Der beschädigte Altar von damals hat einen Platz in der Kapelle bekommen, das besagte Buch ist auch da, die alten Glocken stehen heutzutage in einem Gerüst vor der neuen Kapelle und werden jeden Mittag um zwölf Uhr geläutet – häufig auch von Ihnen. Welches Zeichen setzen Sie damit?

Schabow: Dieser Ort lebt natürlich sehr stark in der Vergangenheit und in der Erinnerung. Auch dieser Kapellenbau ist zum Teil ja aus den Bruchstücken dieses gesprengten Vorgängerbaus, also aus der alten Versöhnungskirche, errichtet worden. Wir leben mit der Erinnerung aus dem Erinnern. Es ist immer auch die Idee gewesen, im Zusammenhang mit dem Kapellenbau hier an der Bernauer Straße eine Gedenkstätte zu errichten, eine "Gedenkstätte Berliner Mauer". Das ist die Widmung des Ortes.

Es ist ein Gottesdienst-Raum, eine kleine Gemeindekirche, die natürlich auch im Hier und Jetzt verhaftet ist. Aber dieser ganz starke Anteil der Erinnerung ist die Aufgabe dieser kleinen Kirchengemeinde und dieses Ortes. Das Erinnern ist auch ein zutiefst biblisches Moment: Das Erinnern an unsere Lieben, die wir verloren haben oder die gestorben sind, ist ja auch ein ganz starker Teil unserer Tradition und unserer Kultur. Das Erinnern an die Berliner Mauer ist natürlich stadtgeschichtlich sehr interessant und auch interessant für die deutsche Geschichte.

Wenn wir an diese Biografien erinnern, dann erinnern wir an die einzelnen Menschen und an ihre Schicksale. Vielfach waren es junge Männer, die sich auf die Flucht begeben haben und die gehofft haben, sich in Freiheit oder auch in Unabhängigkeit in Westberlin oder Westdeutschland ausleben zu können. Es waren aber auch diese tragischen Unfälle, die passierten. Es gab auch Frauen, die aus unterschiedlichen Gründen versuchten, zu flüchten. Dieser eine steht für sich in dieser Andacht, die tagtäglich stattfindet.

Es ist aber natürlich immer auch ein Erinnern an die Vielzahl der Menschen, die auf der Flucht sind. Wir erleben, dass es auch ein Erinnern ist und immer mehr ein Erinnern wird an die Menschen, die sich heute auf die Flucht begeben, die heute ihre Heimat verlassen; die sich heute nach Freiheit sehnen. Das sind ja auch vielfach junge Männer, die sich auf den Weg machen. Es ist ein Erinnern an die tragischen Unfälle, die heute passieren.

Häufig ist es ein ganz unkommentiertes Vortragen dieser Biografie im Rahmen dieser Andacht. Im Nachgang erleben wir, dass Menschen die Parallelen feststellen zu dem, was heute passiert. Dann merken wir, dass das Erinnern auch fruchtbar sein kann. Um es pädagogisch auszudrücken, ziehen wir Lehren aus der Vergangenheit, aber wir können auch eine Brücke schlagen, dass niemand vergessen sein soll, was auch die Folgen von Teilung und Ausgrenzung sind. Hier sehen wir: Das ist wie eine Metapher oder wie ein Symbol, diese Teilung mitten durch die Stadt, diese große Mauer, die immer mehr perfektioniert wurde.

Himmelklar: Sie machen das in einem sehr engagierten Team. Warum ist es den Menschen auch über 30 Jahre später immer noch so wichtig, die Erinnerung weiterzutragen?

Schabow: Sie können sich sicherlich vorstellen, dass dieses Ehrenamts-Team, das ich anleite und mit dem ich arbeite, natürlich für die meisten Dinge verantwortlich ist. Das Team trägt den Ort und ist sehr unterschiedlich aufgestellt. Es sind aber in der Vielzahl ältere Menschen, die die Zeit der Teilung erlebt haben, die persönliche Erfahrungen gemacht haben und denen es ein Bedürfnis ist, das weiterzugeben.

Sie wollen weitergeben, wie sie sich selbst mit ihrer Vergangenheit versöhnen konnten, wie sie verzeihen konnten und wie sie weiterleben konnten. Das sind Menschen aus der ehemaligen DDR, aber es sind auch Menschen aus der alten Bundesrepublik. Es sind Menschen aus Ost- und West-Berlin, die das als ihre persönliche Aufgabe empfinden. Es ist eine Herausforderung, jetzt dieser einen Lebensgeschichte zu erinnern, aber sie nehmen sich da selbst zurück, und im Nachgang dieser Andachten oder im Nachgang der Begegnungen teilen sie sich mit. Das sind so die ganz persönlichen Beweggründe.

Darüber hinaus merken wir aber auch, dass das weitergeht in die nächste und übernächste Generation, also dass Kinder oder mittlerweile auch Enkelkinder fragen: Wie war das in unserer Familie? Was habt ihr gemacht? Auf welcher Seite wart ihr, wo kommt ihr eigentlich her? Dieses transgenerationale Weitertragen von Verletzungen und von Traumata ist ja allgegenwärtig. Wir merken das im Kleinen und Alltäglichen.

Wir merken auch, dass es eine andere Auseinandersetzung zwischen den Generationen ist, wenn man so einen Ort wie diese Kapelle der Versöhnung hat. Es ist ein kirchlicher Raum, aber es ist auch vielleicht ein neutraler Raum, der ohne Anklage und ohne Gerichtscharakter funktioniert und wo so ein fruchtbarer Austausch möglich ist.

Das tun wir auch im Rahmen von Veranstaltungen. Wir widmen uns dieser Dinge. Es gibt viele tolle Ideen für Kapellengespräche, Begegnungen im Kiez, also in den anliegenden kleinen Nachbarschaften. Das ist das, was vor allem Ehrenamtliche hier leisten. Sie alle haben ganz persönliche und unterschiedliche Anknüpfungspunkte, warum sie das machen, warum sie zweieinhalb Stunden die Kapelle öffnen oder warum sie diese Andacht machen, warum sie sich im Gottesdienst engagieren, warum sie Führungen über dieses Areal der Gedenkstätte anbieten.

Es ist keine historisch-politische Bildungsarbeit, sondern es ist tatsächlich eine biografische Basis, dass jeder von sich erzählen darf und das weitergibt. Ins Gespräch zu kommen, einander zu begegnen, über die Dinge zu sprechen, das ist unsere Hauptaufgabe.

Himmelklar: Sie sind Kunsthistorikerin. Es gibt rund um die Versöhnungskapelle ganz viele künstlerische, musikalische und kulturelle Veranstaltungen. Ihnen ist die Spiritualität dabei wichtig. Was genau hat dieser Erinnerungsort Bernauer Straße mit Ihrem persönlichen christlichen Glauben zu tun?

Schabow: Ich selbst bin auch meine ersten elf Lebensjahre in der DDR aufgewachsen. Ich komme aus einem Pfarrhaus, mein Vater war Pfarrer in Mecklenburg. Ich habe eine DDR erlebt, in der Kirche ein Ort des Rückzugs für Menschen war, die unangepasst waren, die nicht unbedingt christlich oder kirchlich sein wollten, sondern die da die Möglichkeit einer gewissen Offenheit gesucht haben. Sie haben sich dort versammelt. Es war eine alternative Szene. Das habe ich als Kind erlebt.

Ich wurde zwölf Jahre alt und ich erinnere mich an die friedliche Revolution, den Mauerfall, an diese ersten Hoffnungen und aber auch Zweifel. Der 3. Oktober 1990 ist mir ziemlich gut in Erinnerung. Ich muss sagen, ich bin natürlich jeden Tag dankbar, wie ich hier über diese Bernauer Straße spazieren darf, dass das wirklich alles Geschichte ist, dass das vorbei ist. Ich persönlich durfte studieren, was mein großer Bruder nicht machen durfte – aus politischen Gründen. Ich durfte meinen Weg gehen. Ich habe Kunstgeschichte studiert, also ein Fach, wo ich die Welt sehen wollte, wo ich von anderen Ländern und anderer Kunst etwas erfahren wollte, diese Möglichkeiten der Reise.

Mich hat aber diese Kirche als ein Ort, wo man miteinander reden kann, sehr geprägt. Ich bin sehr dankbar, dass es auch heute ein Ort sein darf, wo wir offen miteinander reden können, wo wir keine Angst vor Denunziation oder vor Betrug oder vor Hinterhältigkeit haben müssen. Denn das gab es ja auch, dass die Staatssicherheit in der DDR ganz gezielt in diese kirchlichen Räume ihre Spitzel eingeschleust hat, um Menschen zu verfolgen in ihrem politischen Ansinnen. Das genieße ich heute, dass Kirche bestenfalls ein Ort sein kann, der sich einbringt in die heutigen Fragen.

Ich habe mich ganz bewusst entschieden, in der Kirche als Institution zu arbeiten. Es ist natürlich eine Herausforderung, hier inmitten der Stadt, inmitten dieser Tausenden von Menschen, Gesicht der Kirche zu sein. Wenn das Wetter gut ist und wenn die Jahreszeit entsprechend ist, sind es Tausende von Menschen international. Das bin natürlich nicht nur ich als Hauptamtliche, sondern auch die vielen Ehrenamtlichen. Schlimmstenfalls sind wir diejenigen, die für diese Institution an diesem Ort stehen. Aber ich finde, das ist eine großartige Chance, da zu sein, die Türen zu öffnen – und diese letzten Fragen, die bewegen uns alle.

Ich schätze auch sehr dieses Moment, dass Menschen sich verändern können, diese Möglichkeit der Rückkehr. Das ist, glaube ich, etwas, das wir vor allem zugesprochen bekommen. In der Kirche und in jedem Gottesdienst werden wir ermutigt, dass wir uns verändern dürfen, dass wir in Gemeinschaft leben dürfen. Das bewegt mich sehr.

Natürlich weiß ich auch um die Dramatik. Ich weiß, auch unsere kleine Kirchengemeinde hier wird tatsächlich immer kleiner. Das liegt daran, dass es ein sehr migrantischer Kiez ist, in dem nicht unbedingt viele Gemeindemitglieder nachwachsen. Wobei ich auch sehe, es ist ein sehr glaubender Kiez: Es gibt sehr viele Menschen, die nach Antworten auf diese letzten Fragen suchen, die sich von der Kapelle angezogen fühlen und dann auch plötzlich zu diesen Andachten oder unseren Gottesdiensten kommen oder wenn die Kapelle offen ist, um eine Kerze anzuzünden – für wen auch immer, das wissen wir häufig gar nicht. Ich finde, solche Orte braucht es. Und ich sehe auch, dass Kirche das ganz besonders gut leisten kann, mitten in der Stadt.

Himmelklar: Die Öffnung der innerdeutschen Grenze nach der Teilung – also auch in Berlin Mitte, wo die Versöhnungskapelle heute steht – hatte auch eine große Bedeutung für Europa. Inwiefern steht das genauso im Jahr 2023 noch im Mittelpunkt, wenn Sie sich ansehen, was in der Gesellschaft los ist oder was in der Welt passiert?

Schabow: Ich muss antworten, dass mich tatsächlich im März letzten Jahres mit Beginn des Krieges gegen die Ukraine gerade in diesem Zusammenhang starke Gefühle ergriffen haben. Diese Euphorie von 1990 war natürlich gewichen, aber ich sah dieses Zusammenkommen und dieses demokratische Miteinander doch sehr stark gefährdet. Es gab natürlich viele Menschen, die auch sagten: Mensch, das haben wir alles kommen sehen. Ich sehe das aber wirklich auch in diesem Zusammenhang.

Wenn ich jetzt sehe, wie lange es dauert, die Verletzungen aufzuarbeiten, dass Wunden verheilen können, wie die Menschen hier in Berlin geteilt waren, und ich sehe auch den Mauerbau als Folge dieses Zweiten Weltkrieges, dann frage ich mich mit dem Blick auf das, was jetzt gerade gar nicht weit von uns passiert, mit Blick auf diesen Krieg: Wie soll es da weitergehen? Wie viele Jahre oder Jahrzehnte wird es brauchen? Wie viele Menschen wird es da brauchen, die miteinander reden müssen?

Diese Grenzöffnung, die friedliche Revolution und der Mauersturz, so sagen wir es auch hier – das ist eine Errungenschaft, dass so etwas möglich ist, wenn Menschen demonstrieren und auf die Straße gehen. Wir können sehen, dass das ein großes Geschenk war, dass alles gewaltlos verlaufen ist. Ich sehe einfach jetzt: Dieser Krieg in der Ukraine stellt Demokratie oder auch so Dinge, die wir oder ich persönlich als verlässlich empfunden habe, dermaßen infrage.

Was ich auch sehe, ist, dass es mittlerweile viel mehr Grenzen gibt als 1990. Es gibt viel mehr Mauern in dieser Welt. Diese Berliner Mauer, dieser Eiserne Vorhang, dieser Kalte Krieg, das war das eine. Aber seither gibt es so viele Grenzen, so viel Ausgrenzung, so viele Menschen, die voneinander getrennt sind.

Da sehe ich das gern als ein gutes, als ein gelungenes Beispiel, dass Menschen miteinander ins Gespräch kommen, miteinander arbeiten, gucken, wo ihre Verletzungen sind, ihre Unterschiedlichkeiten feststellen, aber sich auch auf das Gemeinsame besinnen. Ich sehe heute den Zusammenhang zu unserer Debatte in Deutschland. Das betrifft die Frage der Klimagerechtigkeit, die nicht nur uns in Deutschland angeht, sondern auch die ganze Welt ergreift. Es wenden sich Menschen der "Letzten Generation" an uns, aber auch im Rahmen der Kirche gibt es "Churches for Future".

Wir werden als "Kapelle der Versöhnung" und als "Gedenkstätte Berliner Mauer" als geeigneter Ort empfunden, miteinander ins Gespräch zu kommen. Dann denke ich: Ja, gut, wie schön! Da bin ich dankbar, dass alles so gelaufen ist und dass wir wahrscheinlich auch die richtigen Schlüsse daraus ziehen für unseren Ort hier. Tatsächlich ist es die Offenheit, dass Menschen einander begegnen können in ihrer Unterschiedlichkeit, dass sie auch miteinander beten können. Diese Unverfügbarkeit Gottes ist ja zum einen auch gar nicht so nachvollziehbar. Zum anderen die Möglichkeit, dass er uns begegnet in diesem alltäglichen Miteinander – und wir dann weitergehen dürfen. Internationale Besucher oder auch die Menschen, die in dieser Stadt leben, dürfen hier dann weitergehen in die Probleme in unserer Zeit.

Das Interview führte Katharina Geiger.