DOMRADIO.DE: In der Berichterstattung werden im Moment gerne die Begriffe Schisma und Exkommunikation gleichgesetzt. Was sagt das Kirchenrecht dazu?

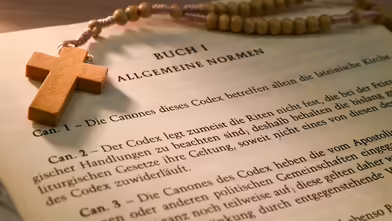

Prof. Bernhard Sven Anuth (Kirchenrechtler an der Eberhard Karls Universität Tübingen): Ein Schisma ist eine Straftat und die Exkommunikation die Strafe dafür. Beides hängt also durchaus zusammen, ist aber nicht dasselbe. Das kirchliche Gesetzbuch versteht unter einem Schisma die Verweigerung der Unterordnung unter den Papst oder die Verweigerung der Gemeinschaft mit den ihm untergebenen Gliedern der Kirche. Das Schisma ist insofern eine Straftat gegen die Einheit der Kirche und als solche mit der Tatstrafe der Exkommunikation bedroht. Das heißt: Jeder Schismatiker wird automatisch exkommuniziert.

DOMRADIO.DE: Historisch denkt man bei den Protestanten oder bei der Trennung zwischen Katholiken und Orthodoxen an ein Schisma, also der Abspaltung einer Teilkirche. Erzbischof Viganò wird aber nun als Einzelperson das Schisma vorgeworfen. Ist das ungewöhnlich?

Anuth: Ich verstehe völlig, wenn jemand das von Ihnen angesprochene und kirchenhistorisch meines Wissens durchaus verbreitete Verständnis des Begriffs "Schisma" im Ohr hat und deshalb durch das aktuelle Verfahren gegen Erzbischof Viganò irritiert ist. Kirchenrechtlich ist dieses Verfahren aber keineswegs ungewöhnlich. Ein Schisma kann zwar auch heute noch auf eine Kirchenspaltung hinauslaufen, wenn sich nämlich eine Gruppe von Gläubigen unter bischöflicher Führung von der Einheit der römisch-katholischen Kirche lossagt; den im kirchlichen Gesetzbuch definierten Tatbestand des Schismas können aber selbstverständlich auch einzelne Gläubige verwirklichen.

DOMRADIO.DE: Im Moment sind mehrere Fälle in den Schlagzeilen. Erzbischof Viganò wird vom Vatikan der Prozess gemacht, eine Klarissengemeinschaft in Spanien wird als schismatisch angesehen und einer Gruppe von syro-malabarischen Christen in Indien hat der Vatikan gerade ein Ultimatum gestellt. Ist das im Moment ungewöhnlich viel, oder gab es schon immer solche einzelnen Fälle von schismatischen Personen oder Gruppen?

Anuth: Kirchengeschichtlich hat es immer Auseinandersetzungen gegeben und wurde darum gerungen, wer was glauben oder bekennen muss, um (noch) zur Kirche zu gehören. Seit der Dogmatisierung des päpstlichen Lehr- und Jurisdiktionsprimats auf dem Ersten Vatikanischen Konzil ist allerdings lehramtlich geklärt: Die Anerkennung des Papstes und der mit ihm in hierarchischer Gemeinschaft verbundenen Bischöfe markiert eine unhintergehbare Grenze des Katholischen. Vorliegend kommen insofern lediglich verschiedene Einzelfälle zusammen und erregen vor allem deshalb mediale Aufmerksamkeit, weil auch die zuständigen kirchlichen Stellen darüber aktiv berichten. Leider wird dabei nicht immer klar, dass die aktuell laufenden Prozesse nicht darauf abzielen, ggf. eine Strafe zu verhängen, sondern lediglich zu klären haben, ob sich der Betroffene die Tatstrafe der Exkommunikation bereits zugezogen hat.

DOMRADIO.DE: Das ist auch bei Viganò der Fall? Da gibt es ja einen offiziellen kirchenrechtlichen Prozess im Vatikan?

Anuth: Ja, aber in diesem Verfahren wird eben nur geklärt, ob Erzbischof Viganò durch sein Verhalten den Straftatbestand des Schismas bereits verwirklicht und sich dementsprechend die Tatstrafe der Exkommunikation zugezogen hat. Letzteres wird dann gegebenenfalls nur noch formal festgestellt, damit die Kirche den Täter auch im äußeren Rechtsbereich als Straftäter behandeln kann und darf.

DOMRADIO.DE: Wie wird das dann am Ende offiziell beschlossen? Muss das der Papst aussprechen? Gibt es da ein Gerichtsurteil?

Anuth: Zum Abschluss des Verfahrens gegen Viganò wird es ein Dekret geben, in dem festgestellt wird, dass oder dass eben nicht der Beschuldigte sich die Tatstrafe der Exkommunikation zugezogen hat. Die Zuständigkeit für diesbezügliche Verfahren liegt aber keinesfalls immer in Rom. In dem von Ihnen angesprochenen Fall der spanischen Klarissen hat deshalb etwa der zuständige Diözesanbischof festgestellt, dass die Schwestern sich in ein Schisma begeben haben und deshalb exkommuniziert sind. Nach denselben Kriterien wird auch im Fall Viganò entschieden werden, dann allerdings auf universalkirchlicher Ebene.

DOMRADIO.DE: Gibt es denn auch einen Weg zurück aus dem Schisma oder kann man zum Beispiel Einspruch einlegen?

Anuth: Ja, Gläubige können durchaus Rechtsmittel gegen Entscheidungen der jeweiligen kirchlichen Autorität geltend machen, für Schismatiker gibt es aber davon unabhängig jederzeit einen Weg zurück: Die Exkommunikation ist nämlich nur eine sogenannte Beugestrafe, das heißt: Der mit dieser Strafe einhergehende Verlust aller innerkirchlichen Rechte soll Straftäter dazu bewegen, von ihrem kirchenrechtlich so genannten "widersetzlichem Verhalten" abzulassen; Betroffene sollen sich idealerweise wieder zurückbeugen unter die kirchliche Rechtsordnung. Wenn die Strafe dieses Ziel erreicht, jemand also sein "widersetzliches Verhalten" ablegt, hat er/sie sogar einen Rechtsanspruch darauf, dass seine/ihre Exkommunikation aufgehoben wird.

DOMRADIO.DE: In internationalen Medien wird gerne auch mal im Kontext des Synodalen Weges in Deutschland von der Gefahr eines Schismas gesprochen. Wäre das denn realistisch, dass im Vatikan den Deutschen der Prozess gemacht wird?

Anuth: Ich nehme diese Berichterstattung wahr und wundere mich ehrlich gesagt darüber. Diese Drohkulisse eines Schismas wird doch spürbar aus kirchenpolitischen Gründen gezeichnet. Der Sache nach kann ich nicht erkennen, dass ein solches Schisma realistisch droht: Die deutschen Bischöfe haben schließlich auf breiter Front und gerade zuletzt immer wieder betont, dass sie den „Synodalen Weg“ in Deutschland weder gegen noch ohne Rom gehen wollen. Dass sich auch nur eine deutsche Diözese von Rom trennen wollte, kann ich aktuell nicht erkennen.

Das Interview führte Renardo Schlegelmilch.