DOMRADIO.DE: Die Begriffe Synodalität und Hierarchie werden oft im Kontext der Weltsynode erwähnt. Es heißt, dass wir als Kirche im Moment Synodalität lernen. Was musste passieren, damit wir als Kirche an diesen Punkt einer Weltsynode zu kommen?

Bischof Stefan Oster SDB (Teilnehmer der päpstlichen Weltsynode für die deutsche Bischofskonferenz): Ein praktisches Beispiel: Wenn wir in unseren kirchlichen Gruppen beieinander sind, setzen wir immer voraus, dass wir alle auf der gleichen Basis an das vermeintlich Selbe glauben und machen unsere Dinge. Es ist aber so, dass wir tatsächlich längst nicht mehr einfach so dasselbe glauben und das voraussetzen können. Wir spüren, wie heterogen wir geworden sind und in manchen Fragen auseinanderdriften. Wir spüren, dass wir das Wesentliche gar nicht mehr ausgesprochen haben und auch nie gelernt haben, es zu tun.

Wenn Synodalität gelingt, kommen wir hoffentlich miteinander auf eine Art tiefere Ebene, wo wir wirklich lernen, miteinander auf den Geist und den anderen in seinem Anderssein zu hören. Anstatt zu denken, dass ich weiß, was der andere will, weil ich ihn schon in meinem Kopf verrechnet habe. Und auch andersherum, dass sich der andere denkt, jetzt kommt der wieder mit seinem Zeug daher. Synodalität heißt, dass wir uns in einer tieferen Weise begegnen und lernen, uns gegenseitig zu bereichern und zuzuhören. Das ist anstrengend und auch anspruchsvoll, aber wenn es gelingt, kommen wir als Kirche einen Schritt weiter.

DOMRADIO.DE: Drehen wir die Frage mal um: Haben wir als Kirche in den vorherigen Zeiten zu viel auf die Hierarchie geachtet?

Oster: Ja, Hierarchie ... Der Papst spricht da manchmal von einem doppelten Klerikalismus. Wenn wir auf eine durchschnittliche Gemeinde schauen und jemand kommt mit einer Frage zum Glauben, dann wird er zum Pfarrer geschickt, weil der das studiert hat. Das gläubige Volk organisiert das Pfarrfest. Die Situation ist für beide Seiten bequem. Der Pfarrer oder der Bischof hat das Herrschaftswissen und das gläubige Volk muss sich nicht so tief den eigenen Glauben aneignen. Die machen halt.

Aber in Zeiten wie diesen, wo der Glaube existenziell angefragt ist und wo Menschen von außen kommen und den Glauben infrage stellen, weil sie sagen: Was bist du in dem letzten Laden da noch dabei? Liest du nicht, was jeden Tag in der Zeitung steht? Oder glaubst du das Zeug wirklich? Diese Trinität oder was weiß ich nicht was.

Auf einmal merken wir, dass wir als normale Christen und Christinnen mit eigenen Glaubensfragen konfrontiert sind. Wenn wir diese Glaubensfragen in einer synodalen Weise miteinander erschließen können, sind wir eine neue Art von Kirche.

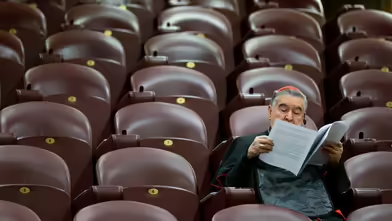

DOMRADIO.DE: Dazu gehören wirklich sehr unterschiedliche Standpunkte, die bei der Weltsynode aufeinandertreffen. Eines der beeindruckendsten Bilder in der letzten Runde vor einem Jahr war Gerhard Ludwig Müller und James Martin, die kirchenpolitisch nicht weiter auseinander sein könnten. Wie blicken Sie auf solche Begegnungen, wo sie Leute treffen, die ganz anders unterwegs sind als Sie?

Oster: Ja, das ist mir auch beim Treffen im letzten Jahr deutlich geworden. Ich hatte selbst ein Bild mit Franz-Josef Overbeck und mir gepostet. Wir liegen innerhalb der Bischofskonferenz nicht immer nah beieinander, sondern stehen vielleicht eher für bestimmte Pole. Unter das Bild hatte ich geschrieben: 'Der liebe Gott hat Humor', weil er uns ein paar Mal in die gleiche Kleingruppe geschickt hat.

Aber auch hier gilt, dass wenn wir Synodalität und Verstehen üben, dann unterstelle ich dem anderen, der ganz anders denkt oder tickt als ich, dass er auch etwas Gutes für die Kirche will und versuche das, was er sagt, zu verstehen. Das muss noch lange nicht heißen, dass ich seinen oder ihren Standpunkt einnehme, sondern dass ich zumindest versuche zu verstehen, warum mein Gegenüber so denkt und was ich vielleicht für meinen Punkt, meine Sprache etc. lernen könnte.

Das Interview führte Renardo Schlegelmilch.