DOMRADIO.DE: Das Preußenkonkordat ist nahezu hundert Jahre alt und ein Staatskirchenvertrag. Das heißt, er regelt bis heute in den Nachfolgestaaten von Preußen Dinge zwischen der Katholischen Kirche, also dem Vatikan, und dem Staat. Es steht nun im Zentrum der Debatte um die Priesterausbildung zwischen dem Erzbistum Köln und der Landesregierung. Die sieht die Kölner Hochschule für Theologie kritisch, weil sie eine private Hochschule ist und die akademische Priesterausbildung ihrer Meinung aber nach Bonn zur staatlichen Fakultät gehört – aufgrund des Konkordates Warum ist so ein alter Vertrag immer noch gültig?

Dr. Kevin Hecken (Historiker und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Rechts- und Verfassungsgeschichte der Universität Wien): Sie haben den Begriff selbst genannt: 'Nachfolge' und zwar im Sinne von 'Rechtsnachfolge'. Dass der Freistaat Preußen durch das Alliierte Kontrollratsgesetz Nr. 46 im Jahre 1947 aufgelöst worden ist, führt nun nicht dazu, dass alle durch preußische Regierungen erlassene Rechtsverordnungen in diesem Moment ebenfalls ihre Gültigkeit verloren hätten.

Das Grundgesetz fasst dieses Rechtskonstrukt in seinem 123. Artikel recht konzis zusammen: "Recht aus der Zeit vor dem Zusammentritt des Bundestages gilt fort, soweit es dem Grundgesetze nicht widerspricht." Der Bundestag musste also zum Beispiel das Bürgerliche Gesetzbuch von 1900 nicht noch einmal eigens verabschieden.

Genauso nahmen diejenigen Bundesländer, die in den westdeutschen Besatzungszonen nach dem Zweiten Weltkrieg neu gegründet worden waren, die Rechtsnachfolge ihrer Vorgängerstaaten an. Die Universität Bonn hat in ihrer Presseerklärung ausdrücklich betont, dass das Konkordat zwischen dem Heiligen Stuhl und Preußen als "völkerrechtlich bindende[r] Vertrag" nach wie vor Rechtsgültigkeit beanspruchen könne.

Sie hat damit absolut recht, hat doch das Land Nordrhein-Westfalen im 23. Artikel seiner Verfassung ausdrücklich festgelegt, dass die "Bestimmungen der Verträge mit der Katholischen Kirche […], die im früheren Freistaat Preußen Geltung hatten" […] "für die Gebiete des Landes Nordrhein-Westfalen, die zum ehemaligen Preußen gehörten, als geltendes Recht" anerkannt werden. Gemeint ist damit ganz Nordrhein-Westfalen mit Ausnahme des Territoriums des ehemaligen Landes Lippe um Detmold.

Das Grundgesetz (Art. 140) verfährt mit Blick auf das Staatskirchenrecht übrigens ähnlich und verweist im entsprechenden Artikel direkt auf die Regelungen der Weimarer Verfassung, die darum in den genannten fünf Artikeln nach wie vor in Kraft ist. Rein technisch gesehen hätte es einer expliziten Bestätigung dieser Kontinuität nun zwar eigentlich nicht bedurft. Verfassungen haben aber tendenziell den Anspruch, das ganze Rechtsleben abzudecken.

DOMRADIO.DE: Preußen gibt es längst nicht mehr, Deutschland ist wiedervereint seit über 30 Jahren. Wie verbindlich kann so ein Gesetzestext noch sein, der schon vor so langer Zeit in einer politisch völlig anderen Situation geschlossen worden ist?

Hecken: Einiges davon ist nun tatsächlich aufgrund der politischen Umstände hinfällig: Denken Sie etwa an den Zuschnitt der Bistümer, die das Preußenkonkordat im Wesentlichen einer im Versailler Vertrag festgelegten Ostgrenze Deutschlands angepasst hat, die in der Praxis so nicht mehr existiert. Anderes kann aber unverändert Geltung beanspruchen, weil die betroffenen Rechtsträger und -güter noch existieren, in diesem Falle etwa die Priesterausbildung an der Universität Bonn.

Die Geschichte lehrt, dass es theoretisch auch anders ginge: Die Sowjetunion hat nicht im Traum daran gedacht, die durch das Zarenreich geschlossenen Verträge und insbesondere die durch dasselbe gemachten Staatschulden als die eigenen anzuerkennen. Auch die DDR hat sich als genuin neues Staatswesen betrachtet.

Die Bundesrepublik Deutschland betreffend haben die Alliierten nach 1945 weitgehend eine Kontinuität zum Deutschen Reich von 1871 festgelegt, auch wenn dies letztlich mehr mit etwaigen Reparationsansprüchen an den neuen deutschen Staat zu tun gehabt haben dürfte als mit historischen Sensibilitäten. Dies ist rechtlich jedoch erst einmal zu respektieren.

Denn: Generell machen historische Ereignisse Recht nicht einfach hinfällig. Das Recht muss an die neuentstehenden Lebensrealitäten stets aktiv angepasst werden. Denken Sie etwa an das Internet: einen Film illegal herunterzuladen ist rechtlich etwas anderes als ein Ladendiebstahl. Das Recht hat ein bisschen gebraucht, um sich hier eindeutig zu positionieren.

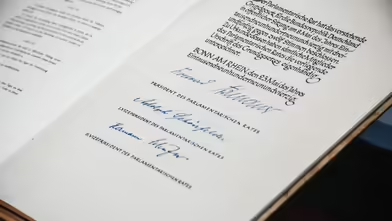

Genau das war ja der Impuls hinter dem Preußenkonkordat von 1929: Die zuvor geltenden Regelungen waren nicht mehr zeitgemäß, das Verhältnis zwischen Staat und Kirche musste neu geordnet werden.

DOMRADIO.DE: Der Vatikan hat sich nun in die Debatte um die Kölner Hochschule für Theologie und die Frage der Priesterausbildung eingeschaltet, das berichtet die Katholische Nachrichtenagentur (KNA). Demnach wird von vatikanischer Seite eine Kommission vorgeschlagen, um die Fragen in "freundschaftlicher Weise zu beseitigen", wie es in dem Konkordat heißt. Das bedeutet, dass schon damals der Staat und die Kirche damit gerechnet haben, dass es mal zu größeren Diskussionen um die Auslegung des Konkordates kommt?

Hecken: Ja, man hat hier versucht aus der Geschichte zu lernen: Das 19. Jahrhundert hatte insbesondere im Rheinland große Spannungen zwischen preußisch-deutschem Staat und katholischer Kirche hervorgerufen. Viel davon hatte mit der Ausbildung der Priester und der Anstellung von Geistlichen zu tun und im Angesicht der revolutionären Ereignisse von 1918/19, der rheinischen Separatismustendenzen sowie der nach wie vor bedeutenden milieuprägenden Stärke der Zentrumspartei war mit den 'Ultramontanen' nach wie vor zu rechnen.

Andererseits hatte man wohl eingesehen, dass der Kulturkampf der 1870er und 80er Jahre durch einen weniger konfrontativen Kurs beider Seiten hätte vermieden werden können. Mit Unterzeichnung des Konkordates verpflichteten sich Staat und Kirche darum zu einer gütlichen Schlichtung von Meinungsverschiedenheiten, was nicht allein eine wohlmeinende Absichtserklärung ist, sondern durchaus eine völkerrechtlich bindende Wirkung entfalten soll: Sollte etwa eine Seite versuchen, der anderen durch eine spezifische Auslegung des Konkordates ihren Willen aufzuzwingen, hat die andere das Recht auf eine Form der Schlichtung oder Einigung, will sich erstere nicht vertragsbrüchig machen.

Mir scheint, dass die Einrichtung einer Schiedskommission hier der rechtlich wie politisch korrekte Weg ist. Denn ganz so eindeutig, wie von Seiten der Universität Bonn dargestellt, ist die Lage nicht. Zwar legt das Konkordat fest, dass die Ausbildungsstätten für Geistliche an den bestehenden katholisch-theologischen Fakultäten in Preußen (Breslau, Bonn und Münster) bestehen bleiben sollen, dass also der Staat diese universitäre Priesterausbildung garantieren muss. Die Universität dürfte also nicht einfach das Curriculum so zusammenstreichen, dass Priesterausbildung an ihr unmöglich wird.

Die Frage aber, inwiefern die Kirche berechtigt ist, daneben auf preußischem Territorium noch weitere Ausbildungsstätten zu errichten, ist streng genommen nicht Gegenstand des Konkordates. Es kommt hier, wie immer im Recht, auf die Formulierung an. Im Original-Text heißt es: "Für die wissenschaftliche Vorbildung der Geistlichen bleiben die katholisch-theologischen Fakultäten an den Universitäten in Breslau, Bonn und Münster und an der Akademie in Braunsberg bestehen.” Nicht: "Die wissenschaftliche Vorbildung der Geistlichen findet an den katholisch-theologischen Fakultäten an den Universitäten in Breslau, Bonn und Münster und an der Akademie in Braunsberg statt”.

Es ging also damals um Besitzstandswahrung, nicht um eine positive Definition derjenigen Orte, an denen Priesterausbildung überhaupt stattfinden darf. An einer solchen hatte sich der preußische Staat in den sog. Maigesetzen der 1870er Jahre versucht, als man den auszubildenden Priestern staatliche Examina vorschrieb, dies jedoch in den sogenannten Friedensgesetzen der 1880er Jahre wieder zurückgenommen.

Und doch ist die Rechtssprache hier vage genug, um beide Interpretationen zuzulassen. Man könnte theoretisch auch lesen: "Das bisherige Arrangement bleibt bestehen”. Wir haben es hier also mit einer klassischen Interpretationsfrage zu tun. Ich denke, dass beide Seiten ein Interesse an einer einvernehmlichen Klärung des Problems haben.

DOMRADIO.DE: Aus Historiker-Sicht: Konkordate gibt es schon sehr lange. Auf der anderen Seite nimmt vor allem in Europa die kirchliche Bindung immer mehr ab. Halten Sie bestehenden Konkordaten zwischen dem Vatikan und den Ländern für immer noch eine angemessene Form, Belange zwischen Staat und Religionen zu regeln?

Hecken: Dass es nun Probleme in Fragen der Auslegung des Konkordates gibt, ist für mich kein Zeichen dafür, dass Konkordate an sich nicht mehr zeitgemäß wären. Zum einen scheint mir das konkrete Problem gar nicht aus Regelungen des Konkordates zu erwachsen (und wenigstens auch nicht direkt aus der abnehmenden Kirchenbindung), sondern vielmehr aus kulturellen Spannungen innerhalb der Kirche selbst.

Der Staat (in diesem Falle die Universität) hätte vermutlich kein besonderes Problem damit die Priesterausbildung abzugeben, wenn das Konkordat dies erlauben würde. Es sind vielmehr besorgte Kreise innerhalb der deutschen Katholischen Kirche, die eine außeruniversitäre, womöglich konservative, in jedem Falle aber 'weltabgewandtere‘ Institution fürchten bzw. diese aus pastoralpädagogischen Gründen ablehnen: Priesterausbildung an Universitäten sei schon darum erhaltenswert, weil sie nicht in Hinterhöfen, sondern im Zentrum der Gesellschaft stattfinden solle.

Sie merken: Im Kulturkampf hätte man wohl kaum so argumentiert. Zum anderen gibt das Konkordat den an ihm beteiligten Parteien Mittel und Wege an die Hand, seine Regelungen so auszulegen, dass alle mit dem Ergebnis leben können. Es ist also schlicht funktionabel. So zumindest die Hoffnung.

Was aber natürlich nicht zu übersehen ist, ist das im Zeitverlauf zunehmend sinkende Verständnis seitens eines immer größer werdenden Teils der Bevölkerung für etwas, das landläufig als 'Sonderrecht' wahrgenommen wird (auch wenn es im Grunde nichts anderes als Völkerrecht ist). Dieses Unverständnis mag bei der Kirchensteuer beginnen und es mag bei den Konkordatslehrstühlen enden. Und letztlich wird der politische Druck wachsen, der Kirche ihre privilegierte Position durch Neuverhandlung ihrer Rechte abzukaufen.

Andererseits sehen wir jedoch an der wachsenden Zahl von Staatsverträgen (nichts anderes sind auch die Konkordate), welche deutsche Länder mit jüdischen und islamischen Religionsgemeinschaften schließen, dass eine rechtliche Sonderbehandlung religiöser Gemeinschaften weder von der Größe der entsprechenden Glaubensgemeinschaft abhängt noch prinzipiell auf gesellschaftliche Ablehnung stoßen muss. Diese Praxis entspricht dem in Deutschland, wie wir gesehen haben, seit Jahrhunderten eingespielten modus vivendi zwischen Religionsgemeinschaften und Staat, der verlässliche Regelungen zu Fragen wie Religionsunterricht, Feiertagen und Sakralbauten produziert.

Eine vollständige Trennung von Kirche und Staat, wie wir sie aus Frankreich oder den Vereinigten Staaten kennen, wäre in Deutschland zumindest als ein Novum, im Grunde sogar als ein Bruch der eingespielten Rechtskultur zu werten. Politisch und rechtlich undenkbar wäre sie nicht.

Die Fragen stellte Mathias Peter.