Die "Digital Natives" sind die Träger der aktuellen, zweiten Medienrevolution. Die nach 1990 Geborenen sind mit dem Internet und Social Media groß geworden, ein Leben ohne Smartphone oder Tablet scheint ihnen völlig unvorstellbar, während die Älteren sich zumindest noch an eine Zeit davor erinnern können. Vor über 500 Jahren waren es die "Printing Natives", sagt der Göttinger Professor für Kirchengeschichte, Thomas Kaufmann, die er in seinem aktuellen Buch über die "Generation Luther" und die erste Medienrevolution vorstellt.

Wer waren diese "Printing Natives"? In der Regel Männer. Geboren in den 1470er bis 1490er Jahren war für sie die damals neue Drucktechnik völlig selbstverständlich. Thomas Kaufmann bezeichnet sie als die "Generation Luther", denn die Reformation wäre ohne die neue Vervielfältigungstechnik undenkbar gewesen.

Rolle der Frau

Frauen spielten nach Ansicht von Kaufmann in dieser Welt des Buches nur eine Rolle am Rande: "als Leserinnen und - selten genug, aber durch die Reformation intensiviert - vereinzelt als Autorinnen, als Widmungsempfängerinnen, als Mäzeninnen eines 'Mannes des Buches' oder als Töchter oder Witwen von Druckern."

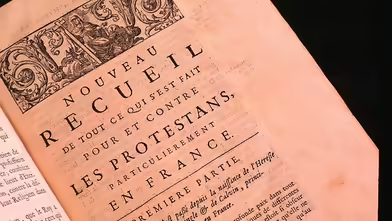

Der um 1450 erfundene Buchdruck ist mit dem Namen des Mainzers Johannes Gutenberg verbunden, der damit eine Medienrevolution auslöste. Innerhalb von nur einer Generation etablierte sich die neue Drucktechnik, seit etwa 1480 war nach Ansicht von Kaufmann klar, dass sich das gedruckte Buch gegen das abgeschriebene Manuskript durchgesetzt hatte. Um diese Zeit wurde auch ein separates Titelblatt mit Angaben zu Autor und Werk üblich.

Die Auflagen erscheinen aus heutiger Sicht niedrig, allerdings ist unklar, wie viel verloren gegangen ist. Die "Schedelsche Weltchronik" (1493), die Kaufmann als eines der spektakulärsten Projekte aus der Frühzeit des Buchdrucks beschreibt, wurde mit ungefähr 1.300 lateinischen und rund 600 bis 700 deutschen Exemplaren auf den Markt gebracht.

Hassbotschaften von damals

Propaganda, Fake News, Hassbotschaften sind keine Erfindung des 21. Jahrhunderts, wie Thomas Kaufmann in seinem Buch zeigt. Durch den Buchdruck erreichten sie eine bis dahin nicht gekannte Verbreitung.

Die Juden waren "die ersten Opfer der abgründigen Möglichkeiten des neuen Mediums", schreibt der Kirchenhistoriker und bezieht sich damit auf den Streit um die Vernichtung der jüdischen Bücher.

Diese Auseinandersetzung war das erste große Medienereignis vor der Reformation. Im Laufe eines Jahrzehnts waren verschiedene Universitäten, Gerichte, Bischöfe sowie Kaiser und Papst involviert.

Der Humanist Johannes Reuchlin (1455-1522) setzte sich als einziger Gutachter für ihren Erhalt ein. Der Streit um die jüdischen Bücher ist mit seinem Namen verbunden.

Publish or perish

Der Buchdruck eröffnete 'virtuelle' Kommunikationsräume, die so zuvor undenkbar gewesen waren. Dort hieß es: Publish or perish - veröffentliche oder gehe unter, eine Maxime, die heute noch in der akademischen Welt gilt und auch schon für Martin Luther und seine Mitstreiter wichtig war. Sie waren die "Druckmacher", so Thomas Kaufmann. "Insbesondere dann, wenn es um Kontroversen oder bahnbrechende Neuheiten ging, wurde das Tempo der Druckproduktion gesteigert." Denn gar nicht oder nur langsam zu reagieren, war nach Ansicht von Kaufmann "das Eingeständnis von Unterlegenheit und bedeutete, dem Gegner das Feld zu überlassen."

Tatsächlich hat sich der Mönch und Theologie-Professor Martin Luther mit seiner Vielzahl an Schriften, die er zu Beginn der Reformation veröffentlichte, das Leben gerettet. Denn so war er eine öffentliche Person geworden, über die man sprach und deren Schriften man den Druckern aus den Händen riss. Daher konnten der Papst und später auch der Kaiser Luther nicht wie einen aufmüpfigen Häretiker behandeln und auf dem Scheiterhaufen verbrennen.

Die Veränderungen und Herausforderungen, die die erste Medienrevolution mit den "Printing Natives" als intellektuelle Speerspitze hervorbrachte, ließen sich kaum steuern, so der Kirchenhistoriker. Dazu kam, "dass man dem geschriebenen und, mehr noch, dem gedruckten Wort mit besonderem Zutrauen begegnete". Das verbindet die erste mit der zweiten Medienrevolution: Bücher und Printmedien werden weiterhin als seriöse Informationsquellen betrachtet.