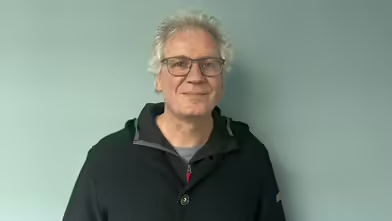

DOMRADIO.DE: Zum Gedenken an den 80. Jahrestag der Hinrichtung Ihres Großvaters werden Sie in Berlin sein. Was genau ist geplant?

Robert Groß (Kölner Medienschaffender und Enkel des von den Nazis hingerichteten katholischen Arbeiterführers und Widerstandskämpfers Nikolaus Groß): Am Todestag werden sich Nachfahren der umgebrachten Männer treffen. Am 23. Januar 1945 sind ja zehn Männer in Berlin-Plötzensee durch den Strang ermordet wurden. Nicht alle haben Nachfahren, teilweise ließ sich das nicht mehr genau rekonstruieren, aber jedenfalls werden einige der Nachkommen etwa aus der Familie von Moltke und aus unserer Familie sich in Berlin in einem privaten Rahmen treffen, um an die Verstorbenen zu denken.

DOMRADIO.DE: Mit was für Gefühlen fahren Sie nach Berlin?

Groß: Ich bin da ein bisschen ambivalent, auch, weil ich mich bisher nicht so intensiv mit diesem Jahrestag-Kult beschäftigt habe. Aber der 80. Todestag schien mir jetzt doch etwas Besonderes zu sein. Genauso fand ich den Gedanken reizvoll, dort Nachfahren aus den Familien der anderen an diesem Tag umgebrachten Männern zu treffen. Ich hoffe, dass wir in Austausch kommen und über das Thema sprechen können.

DOMRADIO:DE: Wie würden Sie Ihren Großvater jemandem kurz beschreiben, der überhaupt nichts über ihn weiß?

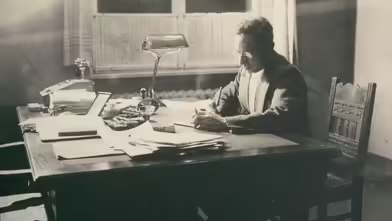

Groß: Mein Großvater war ein sehr liebevoller Familienvater mit ausgesprochen hohen moralischen Prinzipien. Begründet waren sie in seinem tiefen Glauben. Er stammte aus einfachsten Verhältnissen in Niederwenigern im Ruhrgebiet, wo er auch unter Tage arbeiten musste.

Er hat sich persönlich weitergebildet und so weiterentwickelt, dass er später als Referent zur KAB, also zur katholischen Arbeiterbewegung, gewechselt ist. Dort wurde er schließlich Herausgeber der KAB-Zeitung, der "Ketteler-Wacht". Die Verbandszentrale war in Köln, wo er dann als Journalist tätig war.

DOMRADIO.DE: Welche Rolle hat das Schicksal Ihres Großvaters in der Familie Groß gespielt? Wie haben Sie das aus Sicht des Enkels, der seinen Opa ja nie kennenlernen durfte, erlebt?

Groß: Ich muss gestehen, dass der Opa mir - und da spreche ich wohl auch für andere meiner Generation in der Familie - lange Jahre zu viel war. Er war immer wieder Thema: der Opa, der Opa, der Opa. Dann wurde eine Straße nach ihm benannt, eine Grundschule, ein Gemeindehaus. Immer wieder gab es Gedenkveranstaltungen plus Familientreffen. Zu denen sind wir damals oft mit über 100 Personen zusammengekommen und irgendwie war der Opa da immer anwesend.

Ich fand es lange Zeit sehr anstrengend, dass da jemand ist, der gar nicht wirklich anwesend war, der aber wie so ein Schatten über der Familie schwebte. Ich habe viele Jahre gebraucht, um mich alledem überhaupt annähern und damit auseinandersetzen zu können.

DOMRADIO.DE: Das haben Sie zuletzt sehr intensiv getan. 2023 haben Sie den Kurzfilm "Der Abschiedsbrief von Nikolaus Groß" gemacht. Warum diese Doku?

Groß: Ich hatte Jahre zuvor, ich glaube 2013, ausführliche Interviews mit meinen damals noch lebenden Tanten und Onkeln gemacht. Auch mit meinem Vater Alexander habe ich zum Thema gesprochen, weil er aber leider zu dem Zeitpunkt schon zu krank war, konnte ich dieses Gespräch im Film nicht verwenden. Ich wollte die Erinnerungen der Groß-Kinder konservieren, weil sie als unmittelbare Nachfahren eine viel detailreichere Sicht auf die Geschichte ihres Vaters und meines Großvaters hatten.

Diese Interviews, insgesamt über 20 Stunden lang, schlummerten eine ganze Weile, bis ich mich damit auseinandersetzen konnte. Und schließlich ist der Kurzfilm "Der Abschiedsbrief von Nikolaus Groß" daraus entstanden.

DOMRADIO.DE: Darin kommen vier der sieben Kinder des Nikolaus Groß zu Wort; eine der Töchter bezeichnet den Abschiedsbrief ihres kurz darauf hingerichteten Vaters als Glaubensvermächtnis. Worin besteht in Ihren Augen das Vermächtnis?

Groß: Das ist gar nicht einfach zu sagen. Dieser Brief scheint ja wirklich komplett aus der Zeit gefallen, wie aus einer anderen Welt. Ich habe mich das immer wieder gefragt: Wie kann jemand so etwas schreiben? Wie ist so etwas unter den furchtbaren Bedingungen in der Todeszelle möglich, unter denen dieser Brief entstanden ist?

Die Antwort darauf scheint mir, dass mein Großvater da schon nicht mehr wirklich auf dieser Welt war, dass er schon so ein Stück weit entrückt war, hin zu Gott, aus dem er so viel Kraft schöpfen konnte. Für mich liegt sein Vermächtnis aber auf der anderen Seite auch in meinen langen Interviews in diesem Kontext. Denn so konnte ich die Erinnerungen lebendig halten.

DOMRADIO.DE: 2001 hat Papst Johannes Paul II. Nikolaus Groß seliggesprochen. Das war damals in ihrer Familie keineswegs unumstritten. Warum gab es auch viel Skepsis?

Groß: Mein Vater Alexander war der größte Kritiker dieser Seligsprechung. Er hatte sich in den Jahren zuvor am Thema katholische Kirche im Nationalsozialismus abgearbeitet, woraus die Publikation "Gehorsame Kirche, ungehorsame Christen im Nationalsozialismus" entstanden ist.

Er war ein entschiedener Gegner der Seligsprechung mit der Begründung, dass die Kirche sich an dieser Stelle nicht mit fremden Federn schmücken darf. Damals in der größten Not nach Nikolaus Groß‘ Verhaftung hat sie sich nicht darum gekümmert, ihn mit einem Gnadengesuch oder anderen Interventionsmöglichkeiten vor dem Tode zu bewahren.

Dadurch ist ein großer Streit in der Familie entstanden, es gab zwei Lager. Auf der einen Seite die Fraktion, für die der Opa ohnehin schon ein Heiliger war; auf der anderen Seite mein Vater und einige andere, die das Ganze kritisch gesehen haben. Dieser Streit hat sich tatsächlich bis ins hohe Alter meiner Tanten und Onkel fortgesetzt. Erst durch eine gewisse Altersmilde haben sie sich am Ende wieder so weit angenähert, dass sie unfallfrei miteinander reden konnten.

Vor der Seligsprechung habe ich gesagt: "Ich will da hin! Das ist so ein einmaliges Ereignis, das werden wir nie wieder erfahren." Ich habe einfach Flugtickets und ein Hotel in Vatikannähe gebucht und bin mit meinen Eltern nach Rom gereist. Da haben wir aber nicht das Premiumprogramm von Johannes Paul II. verfolgt, sondern eine distanzierte Variante gewählt, die aber etwas sehr Versöhnliches hatte.

DOMRADIO.DE: Würden Sie denn heute wünschen, dass Ihr Großvater in absehbarer Zeit auch heiliggesprochen wird?

Groß: Das war für mich eigentlich nie Thema. Für mich war das mit der Seligsprechung abgeschlossen, auch, weil mein Großvater für mich immer eine Art Local Hero war und nicht etwas Generelles, wie ich es bei Heiligen sehen würde. Vielleicht wäre er dann auch ein bisschen zu abgerückt.

DOMRADIO:DE: Faschistisches Gedankengut ist in der ganzen Welt wieder auf dem Vormarsch, auch in Deutschland. Wirft die aktuelle politische Lage noch einmal ein anderes Licht auf das Zeugnis Ihres Großvaters?

Groß: Es ist wirklich beängstigend, wie sich Worte wiederholen, wie das, was mein Großvater angeprangert hat, jetzt wieder salonfähig wird. Es ist erschreckend zu sehen, wie sich die Geschichte wiederholen könnte. Das ist ein ganz furchtbarer Gedanke. Und ich denke in der Tat oft darüber nach, wie mein Opa jetzt reagiert hätte.

DOMRADIO.DE: Haben Sie da eine Antwort? Können Sie sich vorstellen, was er gesagt hätte?

Groß: Ich glaube, dass er genauso entlarvend wie damals auf falsche Versprechungen hingewiesen hätte. Ich frage mich tatsächlich oft, wie er sich vor dem Hintergrund der heutigen Informationswege mit Fake News im Internet verhalten hätte, wo Parteien ganz andere Möglichkeiten der Meinungsmache haben. Wo zu seiner Zeit die Medienlandschaft mit Radio und Zeitungen vergleichsweise überschaubar war, sind die Informationsflüsse heutzutage ja unendlich vielfältiger. Wie mein Großvater damit konkret umgegangen wäre, weiß ich auch nicht.

DOMRADIO.DE: Vielleicht wäre er ein katholischer Influencer?

Groß: Das ist ein interessanter Gedanke. Das könnte tatsächlich sein.

DOMRADIO.DE: Sie haben erzählt, wie Sie über lange Zeit Probleme mit diesem allgegenwärtigen Opa hatten, sich aber dann doch intensiv mit seinem Vermächtnis beschäftigt haben. Wie wichtig finden Sie es, sein Zeugnis gerade heute lebendig zu halten?

Groß: Das war ja der Anspruch meines Kurzfilms, den ich gerne weitergebe und publiziere und versuche, an die nächste Generation weiterzugeben. Zum Beispiel auch an meine eigenen Kinder, für die der Uropa vielleicht nicht mehr so eine große Rolle spielt. Trotzdem haben sie sich mit seiner Geschichte auseinandergesetzt, damit die Erinnerung nicht ganz verloren geht.

DOMRADIO: Können Sie noch einmal sagen, was Ihrem Großvater sein Glaube bedeutet hat?

Groß: Für mich ist es schon schwer zu verstehen, wie man so eine Gläubigkeit und so eine große Kraft daraus schöpfen kann. Das wage ich gar nicht so zu beurteilen. Aber ich finde es bewundernswert. Es gibt ja im Abschiedsbrief eine Stelle, wo er sagt, dass es durch das Gebet ganz still in ihm geworden ist. Das ist für mich beeindruckend: dieses nach Innengekehrte, eben nicht so ins Außen zu gehen, sondern wirklich zu sich zu kommen und zur Ruhe.

DOMRADIO.DE: Nikolaus Groß hätte sicher gesagt: "Zu Gott gekommen"...

Groß: Ja. Genau.

Das Interview führte Hilde Regeniter.