Fasten im Islam

"Für mich ist das Fasten eigentlich mehr als nur der Verzicht auf Essen und Trinken", sagt die Muslima Serra Motih. "Es ist eine Zeit der inneren Einkehr, der Selbstdisziplin, der Dankbarkeit." In dieser Zeit versucht die 28-Jährige, ihre Verbindung zu Gott zu vertiefen und bewusster mit sich und ihrem Umfeld umzugehen. Das Fasten hat für sie also eine körperliche und eine geistige Dimension.

Für die körperliche gilt: Zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang darf nichts gegessen und getrunken werden. Deshalb gibt es im Ramadan zwei Hauptmahlzeiten: "Wir stehen nachts auf für das morgendliche Essen, das sogenannte Sahur", sagt Motih. Eine weitere Mahlzeit gibt es erst wieder abends. Das Fastenbrechen, Iftar, erfolgt traditionell mit Wasser und einer Dattel. Danach wird in Gemeinschaft gegessen. "Im Ramadan esse ich kaum alleine. Es ist eine Zeit der Familie und Freunde", sagt die Muslima.

Fasten im Judentum

Ein gemeinsames Fastenbrechen kennt auch die Jüdin Miryam Schkljar. Und zwar nach dem höchsten jüdischen Feiertag, Jom Kippur. "Es ist ein Tag, an dem man nichts trinkt, sich nicht wäscht, nichts isst und einfach den ganzen Tag betet. Und zwar dafür, dass Gott einem alle Sünden verzeiht und dass man in das Buch des Lebens eingetragen wird“, so die 25-Jährige. Gefastet wird von Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang, also etwa 25 Stunden.

In dieser Zeit sollen sich die Juden "von allen physischen Nöten" befreien und sich ganz Gott widmen, sagt Schkljar. Streng gläubige Juden verbringen den ganzen Tag in der Synagoge. Die meisten kämen aber erst zur Neilah, dem zweistündigen Abschlussgebet. "Nach diesem superdramatischen Gebet, in dem man darum fleht, dass Gott einem vergibt, ertönt der Schofar, das Horn und dann bricht man zusammen das Fasten", so die junge Jüdin. In der Synagogengemeinde in Köln gibt es zum Beispiel Tee, Kaffee, Wasser und auch ein bisschen Kuchen. "Nach so einem schweren Tag fühlt sich das fast wie eine kleine Feier an", sagt Schkljar.

Fasten im Christentum

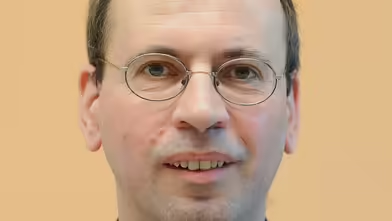

Im Gegensatz zum Islam und Judentum ist das Fasten im westlichen Christentum weniger streng geregelt. "Im katholischen Bereich gibt es gebotene Fast- und Abstinenztage wie Karfreitag und Aschermittwoch. Aber darüber hinaus ist das Fasten sehr individuell. Jeder macht das so, wie er es möchte", sagt Thomas Lemmen. Der Theologe, Islamwissenschaftler und Referent im Fachbereich Dialog im Erzbistum Köln verweist dabei auf das Evangelium von Aschermittwoch. Darin heißt es, dass man fasten soll, ohne dass die anderen es merken. Im Christentum gehe es also weniger um "äußere Handlungen", sondern mehr um eine "innerliche Haltung", so Lemmen.

Bei der Christin Tanja Thiele sieht die Fastenzeit vor Ostern seit einigen Jahren so aus: Auf der leiblichen Ebene verzichtet sie auf tierische Lebensmittel. Doch für sie gibt es noch eine weitere Ebene. "Ich gucke immer, wo es vielleicht etwas gibt, das mich davon abhält zu beten, was mich davon abhält Gott zu suchen, in die Messe zu gehen“, sagt die 30-Jährige. In den letzten Jahren habe sie vor allem auf Serien und Social Media gefastet. Und natürlich gibt es Tage, an denen ihr das Fasten schwerfällt. "Aber dadurch, dass ich in einem Umfeld bin, wo viele fasten, fällt es mir leichter, weil man einfach dieses Gemeinschaftsgefühl hat", sagt sie.

Fasten lädt die Akkus auf

Für Thiele ist die Fastenzeit eine gute Möglichkeit, sich neu auf Gott auszurichten. "Und am Ende der Fastenzeit habe ich auch immer das Gefühl, dass es mir geholfen hat", sagt sie. Das Fasten stärke nicht nur ihre Gottesbeziehung, sondern auch die Beziehung zu ihren Mitmenschen und zu sich selbst.

Ähnlich sieht es Serra Motih. "Gegen Ende des Ramadans ist meine Energie komplett aufgefüllt. Ich kann mir das wie einen Akku vorstellen: 100 Prozent." Dieser Akku entlade sich im Laufe des Jahres und könne dann jedes Jahr im Ramadan neu aufgefüllt werden. "Viele sagen halt immer: Ihr habt wieder Ramadan, das ist doch ganz schlimm. Ihr könnt nichts essen, nichts trinken. Ganz im Gegenteil, ich freue mich sogar", erklärt Motih.

Hintergründe zum Fasten

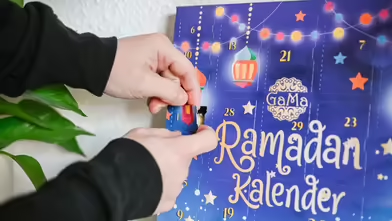

Der Ramadan wird zur Erinnerung an die Herabsendung des Korans gefeiert. Neben dem Glaubensbekenntnis, Gebet, Almosen geben und der Pilgerfahrt nach Mekka zählt der Fastenmonat zu den fünf Säulen des Islams. Kranke oder Schwangere sind vom Fasten ausgenommen. Allerdings sollen versäumte Fastentage im Rest des Jahres nachgeholt werden. Das machen Muslime oft an den sogenannten weißen Tagen. Das sind freiwillige Fastentage, "von denen wir wissen, dass wir dann mehr Belohnung dafür bekommen im nächsten Leben", sagt Motih.

Im Judentum gibt es keine längeren Fastenzeiten, nur einzelne im Jahr verteilte Fastentage. Bis auf Jom Kippur haben sie alle etwas gemeinsam: Sie sind sehr geschichtsträchtig, das heißt, sie erinnern an die "dunkleren Kapitel der jüdischen Geschichte", so Schkljar. So wird beispielsweise an Tischa BeAv zur Erinnerung an die Zerstörung des ersten und zweiten Tempels in Jerusalem für 25 Stunden gefastet. Allerdings gibt es auch einige jüdische Fastentage, an denen die Juden nur von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang auf Nahrung verzichten müssen. Ähnlich wie im Christentum suchen sich säkulare Juden aus, worauf sie fasten. Zum Beispiel auf Zigaretten oder Social Media.

Allerdings gibt es Fastentraditionen im Christentum, die noch strenger sind als die muslimischen Praktiken, erklärt Thomas Lemmen. Beispielsweise ist die Fastenzeit vor Ostern in manchen orthodoxen und altorientalischen Kirchen bis zu 50 Tage lang. "Und in diesen Kirchen ist die Fastenpraxis sehr streng. Also tatsächlich ein vollständiger Verzicht", betont Lemmen. Damit möchte er die Fastenpraktiken nicht bewerten, sondern dafür sensibilisieren, dass es auch in der christlichen Tradition große Unterschiede gibt.

Aber grundsätzlich gilt: "Die Hinwendung zu Gott durch Verzicht ist eine Grundhaltung religiöser Menschen", sagt Lemmen. "Das heißt, wer fastet, richtet sich neu auf Gott aus" und versucht gleichzeitig auch, die Beziehung zu seinen Mitmenschen zu stärken. Lemmen möchte dafür Werbung machen, dass sich Fastende verschiedener Traditionen und Religionen gegenseitig beim Fasten besuchen. Denn interreligiöser Dialog fängt damit an, "dass man überhaupt wahrnimmt, dass der andere fastet."